作者:窦永堂

2025年9月2日上午,连云港市博物馆《汗青遗墨——“东海尹湾汉墓简牍艺术”》专题陈列展。

来自该馆社会服务部的张玎这样讲解:“1993年2月,在连云港东海县尹湾村发掘了六座西汉晚期墓葬,其中出土的一百余件简牍定为国家一级文物,是我国迄今为止时代最早、内容完整的西汉郡级政府文书档案。其中包括133枚竹简和23枚木牍,共22种文献,近四万字。墓主人师饶,在西汉成帝元延年间曾担任东海郡法曹、功曹史等职务,虽是小吏,却掌管着东海郡吏员的考绩和升迁。”

尹湾汉简的4万字微书,虽字如粟粒,却承载了一个浩瀚帝国的星辰大海。从郡内军事防御到官方粮仓储备,从公务员的升迁之道到丝绸之路的外交回响,这些微书竹简为我们呈现了一个鲜活、生动、高效运转的大汉帝国。

临沂银雀山汉墓竹简博物馆中的“尹湾汉简”展板

临沂银雀山汉墓竹简博物馆中的“尹湾汉简”展板

尹湾汉简的多维镜像

尹湾汉简在1997年刊布其相关研究资料时,里耶秦简等有关秦汉地方行政制度的资料都还没有出土或者全面刊布,据此可知,尹湾汉简的发现和刊布,对当时学术界的冲击力之强。主要包括四大类别:

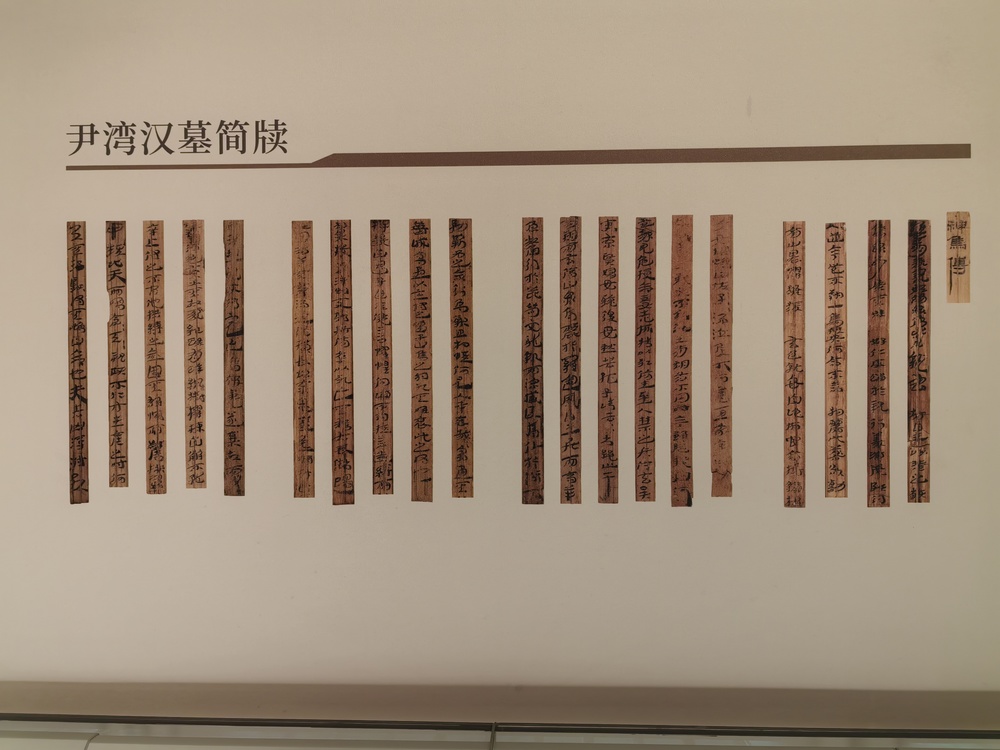

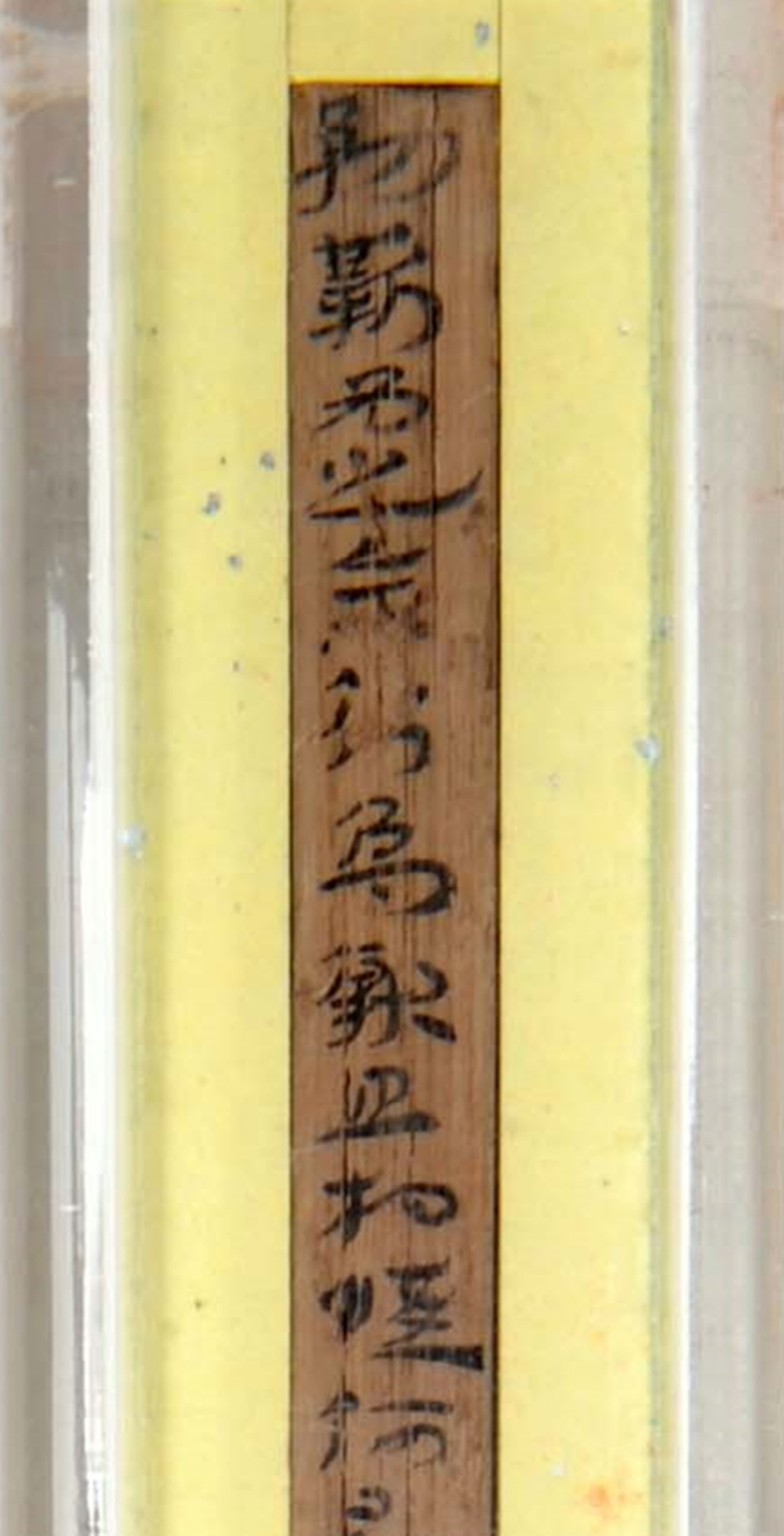

文书档案类:《集簿》,700字,是地方政府向朝廷汇报一年来当地社会经济与财政收支情况的上计文书;《东海郡吏员簿》,3650余字,记载了东海郡2202个官员的姓名和职位,是迄今为止我国容纳字数最多的一枚木牍;《武库永始四年兵车器集簿》,东海郡设有大型的武器库,此武库是设在东南沿海直接受中央管辖的国家武器库,存放兵器数量可供周边50万人军队使用。

《东海郡吏员簿》木牍,是迄今发现字数最多的汉代木牍

《东海郡吏员簿》木牍,是迄今发现字数最多的汉代木牍

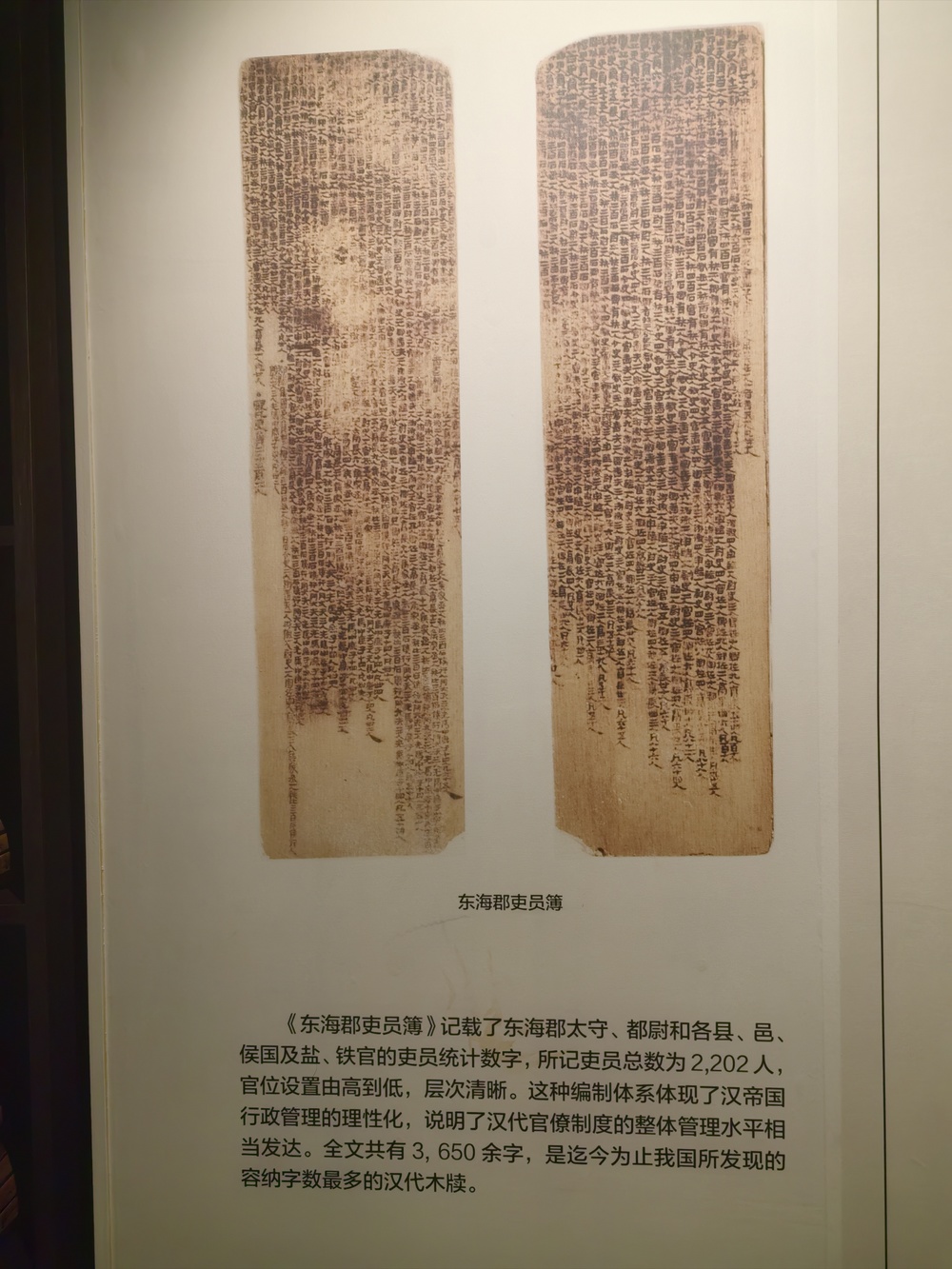

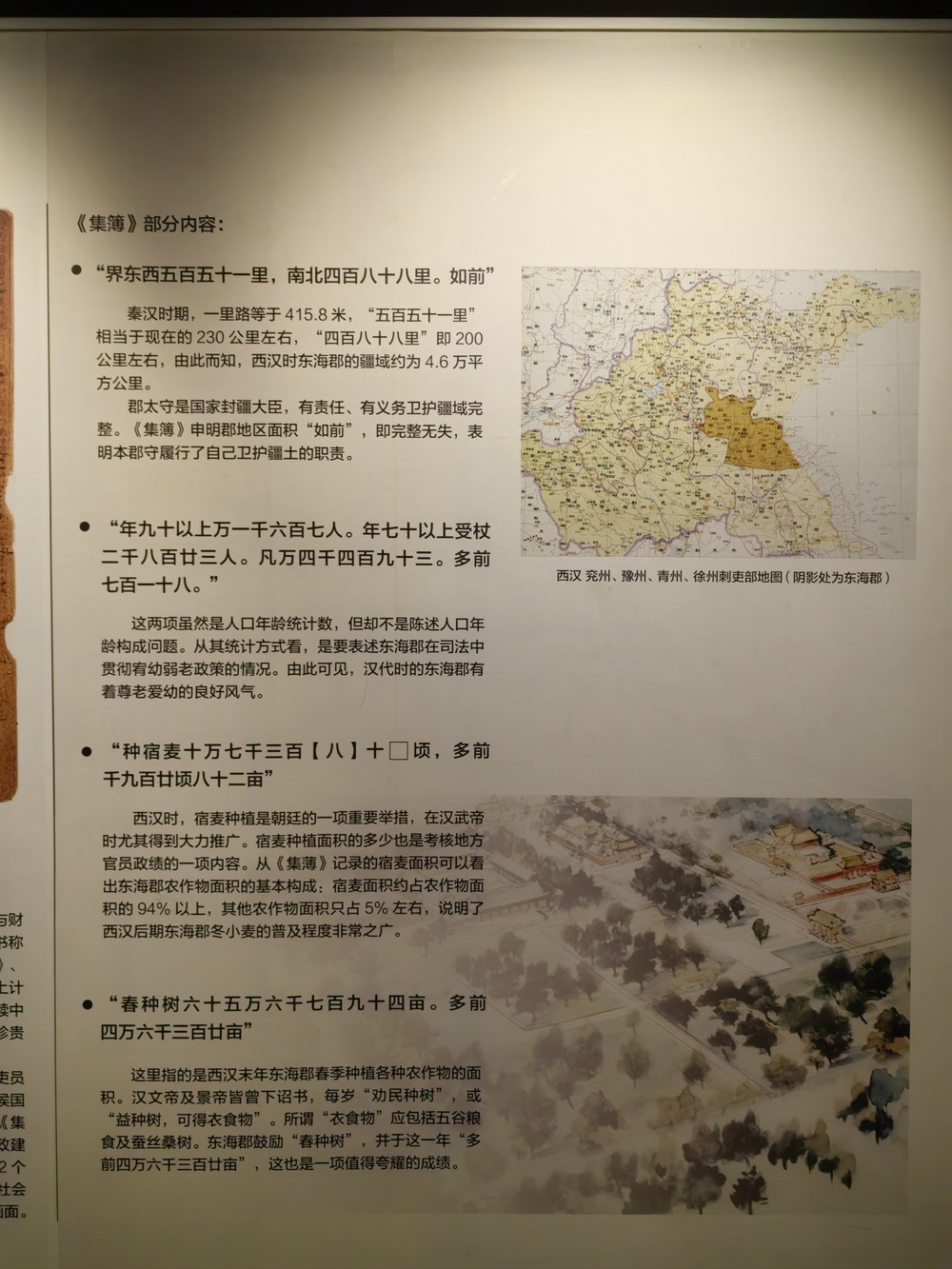

《集薄内容》

《集薄内容》

术数历谱类:《神龟占》,用来占卜财物丢失后的盗贼的物,背面是《博局占》,用来问卜行事吉凶;《元延元年历谱》和《元延三年五月历谱》,浓缩一年的历日于一块木牍的一面之上。

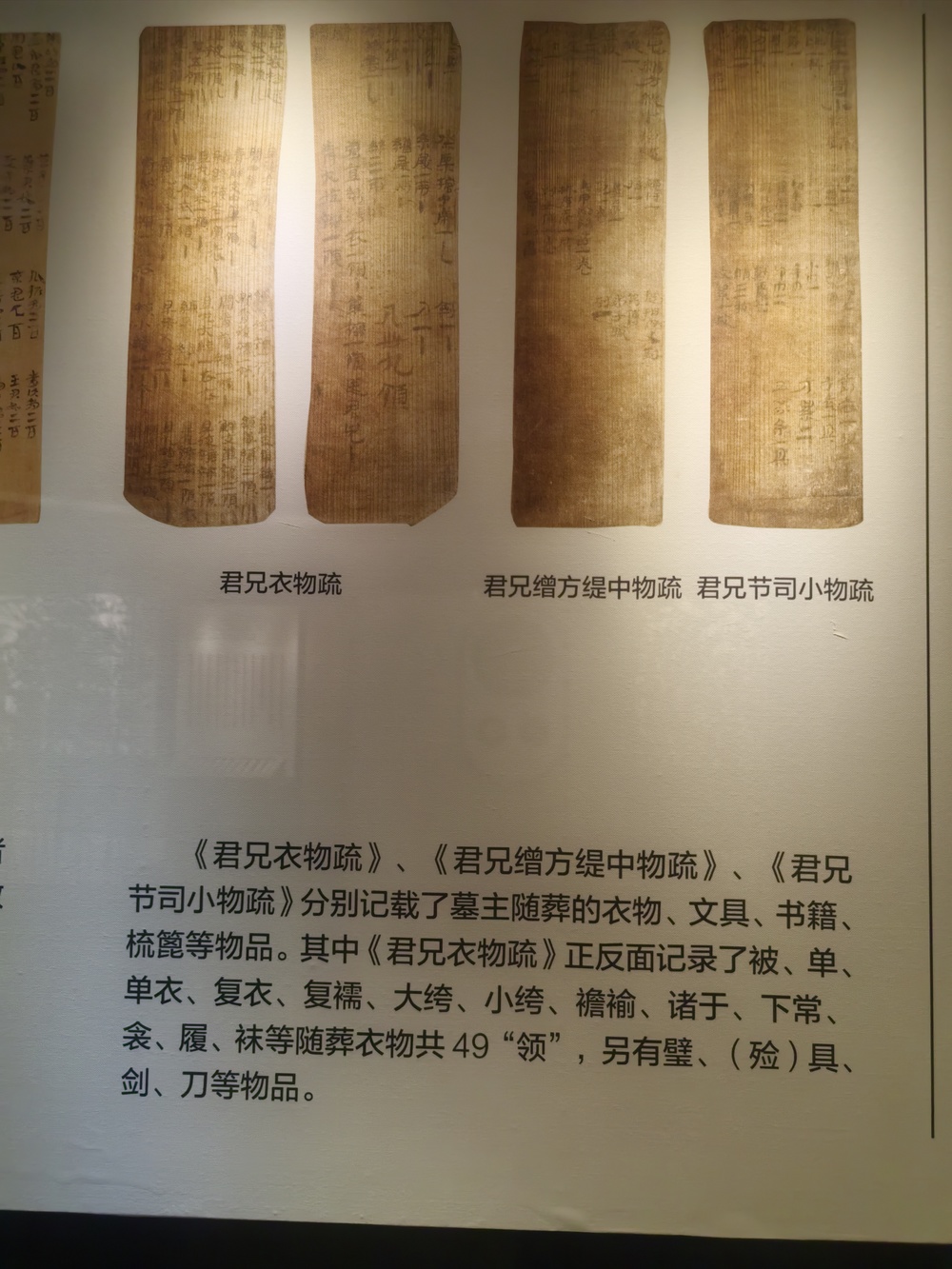

私人文书类:包括《名谒》《赠钱名籍》《君兄衣物疏》《礼钱簿》《元延二年日记》,显示了师饶生前位宠而职尊。

《君兄衣物疏》《君兄缯方缇中物疏》《君兄节司小物疏》。

《君兄衣物疏》《君兄缯方缇中物疏》《君兄节司小物疏》。

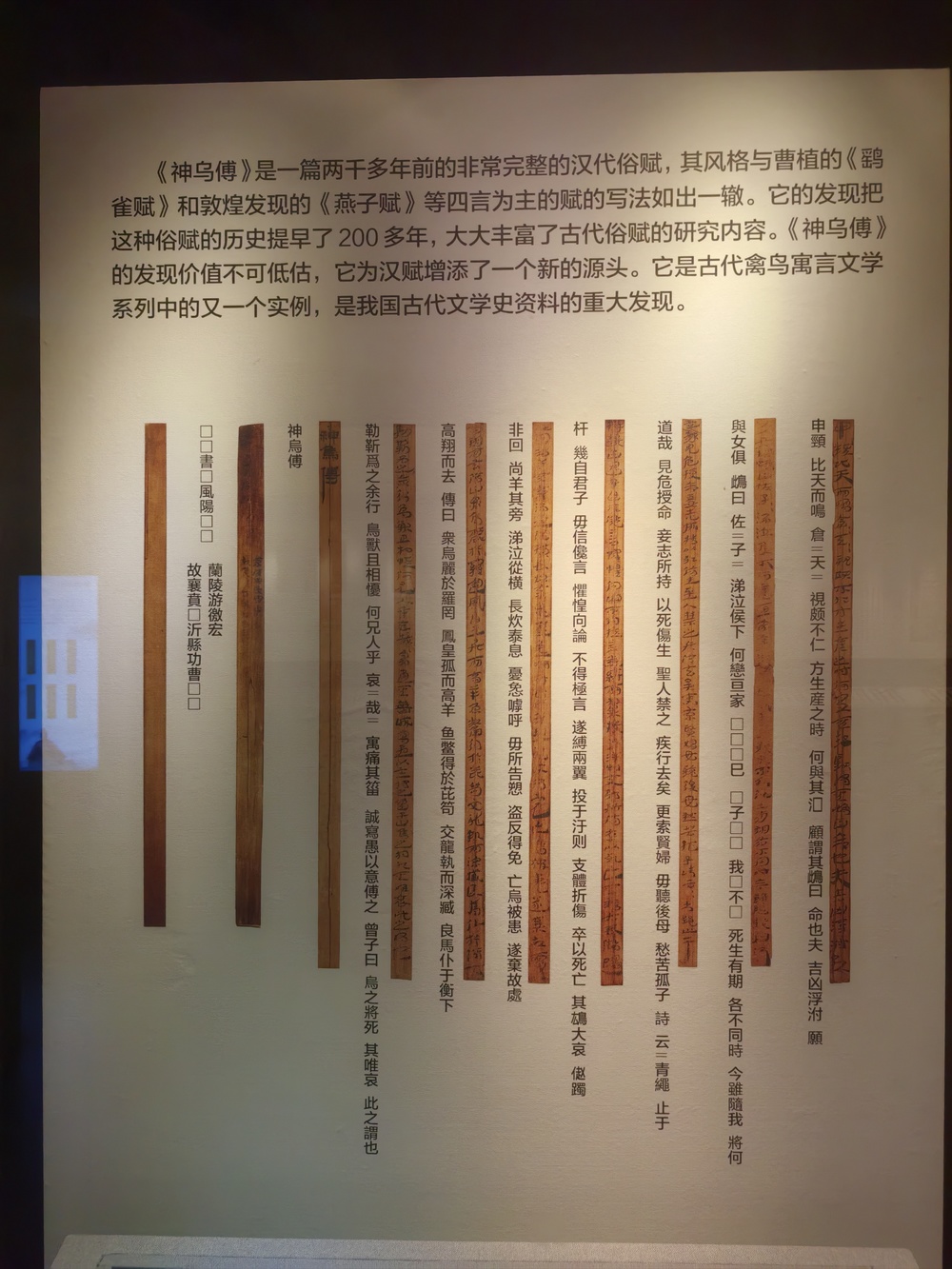

汉赋轶篇类:保存基本完整的汉代俗赋《神乌傅》,664字,共20枚简。它的发现把这种俗赋的历史提早了200多年,是我国古代文学史资料的重大发现。

《神乌傅》

《神乌傅》

《神乌傅》片断

《神乌傅》片断

方寸之间的微书技艺

尹湾汉墓出土的简牍书写面选择体现了古人高超的工艺智慧。书写者会优先选择经过精细处理的木材“弦切面”或竹子的“竹青面”进行书写。

木牍的“弦切面”木质纤维细腻,这个平面经过打磨后变得光滑平整,最适合毛笔书写。若内容较多,书写者会毫不犹豫地使用背面继续书写;对于竹简,则选择质地紧密、向外凸起的“竹青面”,因其表面光滑坚硬,墨迹附着效果最佳。

这些简牍在书写前都经过严格的“杀青”处理:先烘干脱水,再刮削打磨,使表面光滑如镜。有些重要文书还会涂刷极薄的涂料,进一步改善书写效果。正是这套成熟的制作工艺,为书写两毫米见方的“微书”提供了可能。

当然,在手掌大小的木牍上,汉代文吏用毛笔书写着两毫米见方的文字,需要特别的专注与技艺。《东海郡吏员簿》上的字迹,放大十倍后依然清晰可辨,笔画工整如初。

微书技艺的背后,是完整而成熟的文书制作体系。在当时,重要的官方文书需要制作多个版本分地存放,就像现代的档案管理制度。正本通常只有一份,用于向上级呈报或向下级传达;而副本则根据用途有多种:有存档备查副本,制作机构自己保留一份底档,方便日后查询核对;还有送交相关部门或同时报送多个上级单位的。

汉代政府郡、县各级都设有“书佐”“令史”“掾”“史”等职位,核心工作是抄写、起草和管理文书。文件制作遵循严格流程,先起草一个草稿,经审核修改后,由多名书吏同时誊抄多份(“并行誊抄”)。

红外成像照亮千年墨迹

这些微书文字肉眼难以识别,直到红外成像技术的应用,才让这些千年墨迹重见天日。

2025年12月15日,在央视大型文化节目《简牍探中华》中,清华大学出土文献研究与保护中心研究员刘绍刚、连云港市博物馆馆长江睿,共同发布了应用最新高清红外成像数字技术后释读出的关键字。

在《集簿》中,“其廿四有堠”的释读纠正了此前误读的“城”字,揭示了东海郡设有24处军事哨所“堠”(古代边防瞭望堡),这一发现改写了汉代军事防御体系仅重西北的传统认知。“乡百七十仓百六”的释读,则展现了汉代国家粮食储备体系的惊人密度与规模,表明东海郡辖170乡、设106座官方粮仓。

红外成像技术就像专为考古设计的“视觉化”神器,能提供最清晰、最接近原始状态的“底稿”,让专家能够进行准确释读。这项技术的工作原理是利用墨迹与竹简材质对红外线的吸收率不同,从而使墨迹显现得更加清晰。

在弩箭数量的释读中,红外成像技术让墨污变得近乎透明,清晰显示出“五千九百卌支”的数字,平息了多年来学界的争论。县令姓氏的确认、账本涂改的发现、日记内容的补全,一个个历史细节被重新唤醒。

汉代公务员的晋升之道

《东海郡下辖长吏名籍》堪称“汉代公务员升职记”,展现了多维立体的选官系统,每个名字背后都跃动着一段奋斗传奇。

功绩晋升之路是最主流、最硬核的晋升方式。“以功迁”的67人凭借实实在在的政绩获得升迁,就像获得“年度卓越贡献奖”。想象一下,一位县令在任期内大力垦荒,使粮仓丰盈,在考核中拔得头筹;或是一位县尉成功肃清辖内盗匪,百姓安居。他们凭借卓著的政绩或军功,被记录在册,得以升迁。“以功次迁”的6人则依靠资历和累积劳绩按序提拔,这类似于现代的“依资历晋升”。有的官吏,或许能力并不格外耀眼,但数十年如一日兢兢业业,朝廷遂依照其累积的劳绩和年限,按序提拔。

道德晋升之路体现了汉代“以孝治天下”的理念。“以廉迁”的15人因清正廉洁而获提拔。某位官员,政绩或许不算突出,却以清正廉洁闻名遐迩,家徒四壁,拒收贿赂,生活清贫。朝廷为树立典范,褒奖这种作风,特旨予以升迁。“以孝廉迁”和“举方正除”的3人则是当时的“道德明星”。那位“孝廉”,或许是因侍奉病重父母而辞官弃职、闻名乡里的大孝子;那两位“方正”,则可能是品行刚直、敢于犯颜直谏的名士。

军功晋升之路是最惊心动魄、以命相搏的晋升方式。约10人因“捕格群盗尤异”而升迁,这些“霹雳神探”的官阶是用盗匪的首级和身上的伤疤换来的。他们或许曾率官兵以少胜多,端掉为患多年的贼巢;或成功镇压大规模囚徒暴动(如“山阳亡徒”),避免了一场浩劫。

特殊晋升之路为少数人开辟了快速通道。“以秀材迁”的3人是公认的天才,被破格提拔,是学而优则仕的顶配模式;“以请诏除”的5人则可能凭借朝中关系获得皇帝特诏任命,既体现了皇权恩赐,也折射出汉代政治中盘根错节的人情关系。

静能微书、动能奔波的师饶

师饶,这位西汉东海郡的功曹史,将其兢兢业业的生涯,同时镌刻于静谧的书案与奔波的旅途之上。他是“静”与“动”的完美融合:既是能在方寸间笔走龙蛇的微书大师,又是不畏艰辛、使命必达的郡府信使。

在郡府衙署之内,他是高效精准的文书大师与一丝不苟的考功专家。他的首要职责是处理浩如烟海的郡府文书。在手掌大小的木牍上,他施展着令人惊叹的微书绝技,将东海郡的疆域、户口、田亩、赋税、机构、吏员等庞大数据库,以凝练的文字精准编排于《集簿》《吏员簿》等综合性报告中。这要求他具备极强的数据归纳、文字压缩和版面规划能力,每一枚由他写就的木牍,都是一份信息密度极高的“数据硬盘”。

师饶塑像

师饶塑像

师饶掌管着《东海郡下辖长吏名籍》,一部翔实的“汉代公务员升职记”。他仔细核对每一份人事档案,确保每一次升迁的理由。这背后是对制度规则的深刻理解和对人事信息的精准把握。

然而,他的勤勉绝非仅限于高墙之内的伏案工作。《元延二年日记》如同一本精确的“工作日志”,揭示了他作为一位风尘仆仆、永不停歇的郡府信使与督察官的另一面。他的足迹密集地奔波于东海郡及其周边,目的地包括州治所在、邻郡、郡内要县及重要据点,承担着递送重要公文、督察地方政务、协调跨区域事务等广泛任务。

《元延二年日记》记录了师饶一年的工作和生活,全年出差16次、161天。他的行程节奏极其紧迫,常见“旦发,夕至”的记录,一切以公务为优先:“戊子,宿彭城传舍,下舗雨复。”“壬午,宿五原中门亭。”“癸卯,春分宿吕传舍。”“丙子,休宿家。日禺大风,尽日止。”“壬辰,朔宿彭城传舍。”“丙子。宿南春宅。雨。”“已未,病告。”“甲戌,夕,署法曹。”“甲申,旦逐贼宿襄贲传舍。”“丁未,署功曹。”“丙戌,宿高广丞舍。”

“癸卯,宿舍。”十二月十六日,仍是住在吏舍,这是《元延二年日记》中最后的行程记录。师饶的奔波,宛如帝国血脉中奔涌不息的红细胞,将信息与指令这生命的氧气,源源不断输送至帝国的每一角落。他送出的可能是太守府的政令与上报的计簿,带回的则是基层的实情与上级的反馈。他的每一次安全、准时抵达,都保证了郡府与国家机器沟通的顺畅,其勤勉直接关系到行政效率的高低和政令执行的成败。

师饶的形象成为庞大汉帝国得以高效、精准运转的最微观而生动的证明。

东海郡的西域联结

据连云港市博物馆副馆长徐向阳介绍,尹湾汉简有“乌孙公主诸侯使节九十三”的记载,出自《武库永始四年兵车器集簿》的军方库存清单。该信息表明乌孙公主与汉朝存在消息往来,且涉及东海郡,反映了双方持续的外交联系。这样一行不起眼的墨书,其微光骤然照亮了连接大汉东海岸与西域雪山的神秘通道。

这些“使节”(汉节)是汉朝使者出使西域时的旌旗凭证和外交护照。它们出现在东海郡武库的原因很可能是:西域乌孙国或沿线诸侯派往长安的使团,在完成使命后,将其信物交由东海郡验收入库。这表明东海郡不仅是帝国的东大门,更可能是丝绸之路外交网络的东部关键节点,充当着“国家级快递”的东海签收站。

文中的“乌孙公主”很可能指向西汉著名的解忧公主。她于公元前101年远嫁乌孙,在西域纵横捭阖五十余载,凭借卓越的政治智慧和外交手腕,极大巩固了汉朝与西域的联盟。尽管她与师饶时代相隔近百年,但这批简牍证明,以她之名往来东西的使团影响深远,直至西汉末年,东海郡仍珍重地保管着这些来自西域的“外交遗产”。

93件使节代表93次跨越流沙、雪山、草原的万里长征,是93次伟大的出使、93份沉甸甸的国书、93段关于忠诚、勇气与智慧的故事。这份真实的“西汉办公室档案”,让后人看到了丝绸之路的具体证据,一条具体的、可触摸的东西方联系脉络。帝国的东端与西陲,通过这一枚木牍上的几字记载,完成了一次跨越两千年的奇妙呼应。

编辑:徐征 校对:杨荷放