新黄河记者:邢媛

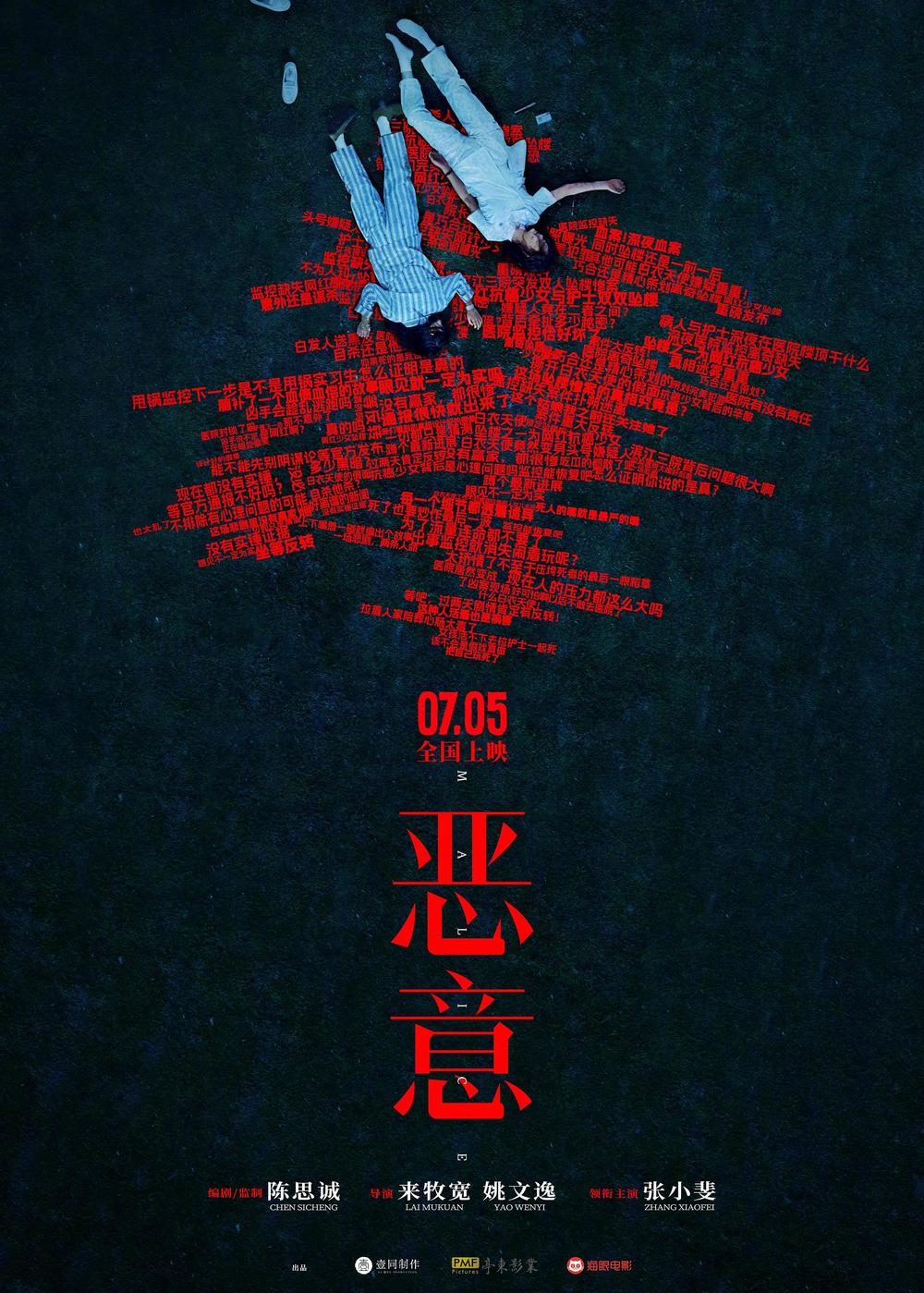

如果某天清晨,你的手机突然被同城热搜轰炸——“抗癌天使与护士双双坠亡”,配图是熟悉的医院大楼,随着“小三护士”“医患纠纷”等关键词持续发酵,所有人都开始讨论,手机推送也响个不停……你会选择无视和划走,还是点开关注?是怀着好奇心观察和求证,还是直接下判断评论?这个可能发生在日常生活中的场景,被陈思诚搬进了暑期档的大银幕,7月5日(本周六)悬疑电影《恶意》将在全国范围内上映。

追寻真相的我们

都是“叶攀”?

在智能手机时代,我们手持方寸屏幕,自以为通过无线网络连接了整个世界,实则被困在更为精巧的认知牢笼之中——算法编织的信息茧房将每个人隔离在量身定制的“数字孤岛”上,大数据精准投喂的推送内容,让“自主选择”逐渐沦为技术操控下的幻觉。

这种数字化的生存状态催生了更为隐蔽的社会暴力。当键盘成为武器,情绪化为子弹,虚拟空间便上演着一场场残酷的“数字围猎”。网民们以正义之名集结,用语言暴力吞噬目标,形成了一种新型的网络暴力生态。

电影《恶意》立足于一场网络暴力案件,对这种社会病症进行深刻解剖。影片由陈思诚编剧和监制,来牧宽、姚文逸联合执导,集结了张小斐、梅婷、黄轩等实力派演员。影片以一个极具冲击力的开场拉开序幕:雨夜中,患者与护士从医院天台双双坠落,一位是走红网络的抗癌少女静静(杨恩又饰),另一位就是与她感情颇深的护士李悦(陈雨锶饰)。生前,李悦对静静照顾有加,两人处得像亲姐妹,静静还时常拿李悦的相机拍照、录像。对女儿不离不弃的静静母亲尤茜(梅婷饰)与无私奉献的继父(李晓川饰)更收获到了无数陌生人的关爱与打赏。

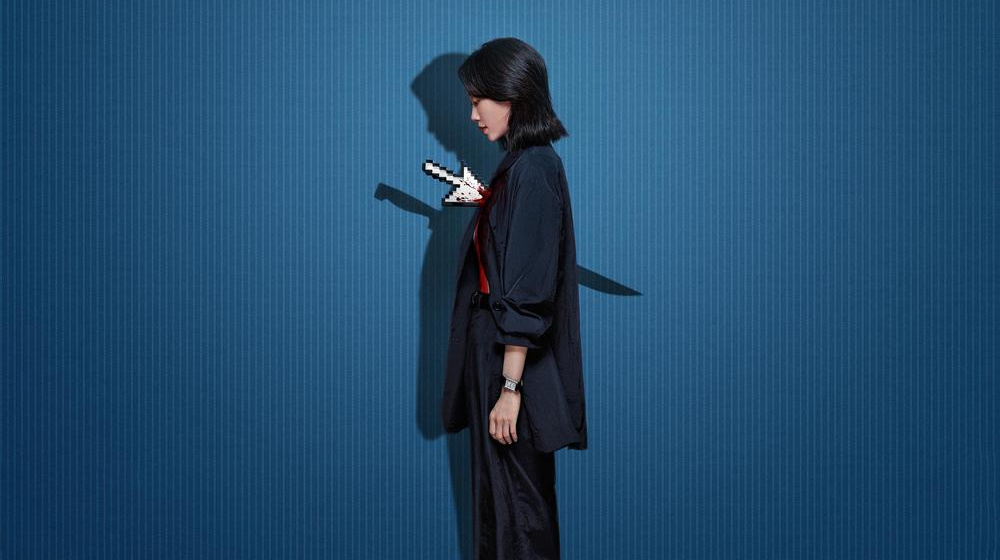

静静与李悦“双坠楼”的离奇命案发生后,最先抵达现场的除了警方,还有一群饥渴追逐流量的自媒体人。他们架起手机直播,迫不及待地将碎片化信息加工成耸人听闻的“新闻快餐”。而女主角叶攀(张小斐饰)所在的“夜话”编辑部,同样深陷流量争夺战,编辑部的负责人萧保乾(张子贤饰)要的就是尽快出现场发布相关信息,抢夺第一波流量。好在叶攀出于职业素养,提出了应该进行“信息交叉验证”。

不同于过去的悬疑片,电影《恶意》的“反转”主要以女记者叶攀的视角出发,观众通过叶攀的引领,不断寻找真相的同时,也体会到当代网络舆论场的荒诞图景:在流量至上的时代,从专业媒体到普通网民,所有人都急于站队审判。片面信息被加工成“真相”,情绪化评论取代理性思考,人们追问事实的同时也在狂热地为情绪买单。

放下《沙之书》

在信息过载的时代保持清醒

看似相对冷静的叶攀,如何带领观众找到真相?她又能否跳出框架理性地面对一切?

叶攀自以为是地周旋于各方之间探寻真相,试图通过自己的努力给公众一个最完整、最客观的报道,实际上,她亲身经历了舆论场的疯狂反转,她本人的节奏也在不断被打乱,甚至自身难保。

例如,叶攀自恃与静静一家关系特殊,便带着小团队越过警方找到尤茜了解事情经过。最初她听信尤茜指控——李悦之所以对静静下狠手,是因为她与医院中层领导的暧昧关系被静静发现。叶攀所在的公司上上下下迫不及待,在主编的授意下抢先发布相关消息,加之公司运营的全媒体账号的推波助澜,一下子把李悦推到了“小三”“杀人灭口”之风口浪尖。

但随着叶攀团队暗中调查,得知尤茜与新任丈夫怀孕的事实,还从病房监控发现尤茜曾试图拔掉静静的氧气管,于是对其有了“为了一个孩子,放弃一个孩子”的猜测与推断。

正在大学讲课的叶攀还不知道,公司在未告知她的情况下,已将尤茜拔管的视频公布网络。尤茜瞬间从“悲情母亲”变成了“杀女嫌犯”,叶攀曾经间接害死受访人的黑历史也被扒出来公之于众。委屈至极、百口莫辩的尤茜,准备也用跳楼的方式自证清白,而不管不顾的叶攀的团队为了流量架起了直播设备……

近年来,聚焦网络暴力的影视作品正以前所未有的力度叩击着时代痛点。从陈凯歌《搜索》中“人肉搜索”引发的悲剧,到忻钰坤《热搜》里资本操控的舆论战场,再到大鹏《保你平安》中荒诞的造谣产业链。从电视剧《开端》的公交车爆炸案背后的网络暴力,到《不完美受害人》中舆论审判对司法的影响,乃至微短剧《回旋镖》对网络暴力的黑色幽默解构——创作者们不断用影像解剖着这个时代新的伤痕。正如《恶意》导演姚文逸所言,这部影片是对信息爆炸时代的深刻叩问:在全民围观的网络狂欢中,"我们每个人都可能正在成为压死骆驼的最后一根稻草"。

从事电影教学工作的张老师在接受记者采访时指出,他在观看这部影片的时候想到两个先人的观点。首先,他援引尼采的名言“世界没有真相,只有视角”,指出:“《恶意》最震撼的不仅是案件本身,而是完整呈现了网络暴力的生产链条——从碎片信息到标签化传播,再到群体极化。没有人真正意义上经得起网络放大镜检阅,就像尤茜这个角色,当舆论将她从‘悲情母亲’扭曲为‘杀女嫌犯’时,没人记得她数年如一日照顾病儿的艰辛,更无人追问她拔掉氧气管那一刻,是否包含着对女儿痛苦的终极解脱。”

其次,张老师以博尔赫斯的《沙之书》为喻,指出当代人的生存困境:"我们每天刷新的手机页面,恰似那本无限延伸的《沙之书》——每一则算法推送都是新的页码,我们在信息流沙中越陷越深,逐渐丧失辨别虚实的能力。《恶意》揭示的残酷真相在于:我们自以为在主动获取信息,实则早已成为被流量驯化的囚徒。就像《沙之书》的主人公最终将书藏进图书馆,或许我们也该学会适时放下手机,也让自己瞬息万变的情绪平稳下来。"

编辑:邢媛 校对:高新