据新华社消息,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

这一天,距离杨振宁先生103岁寿辰,仅过去不到30天。同日12时19分,清华大学官网发布缅怀杨振宁先生的《讣告》。此后,清华大学官网页面已变为黑白。

▲清华大学官网发布缅怀杨振宁的《讣告》

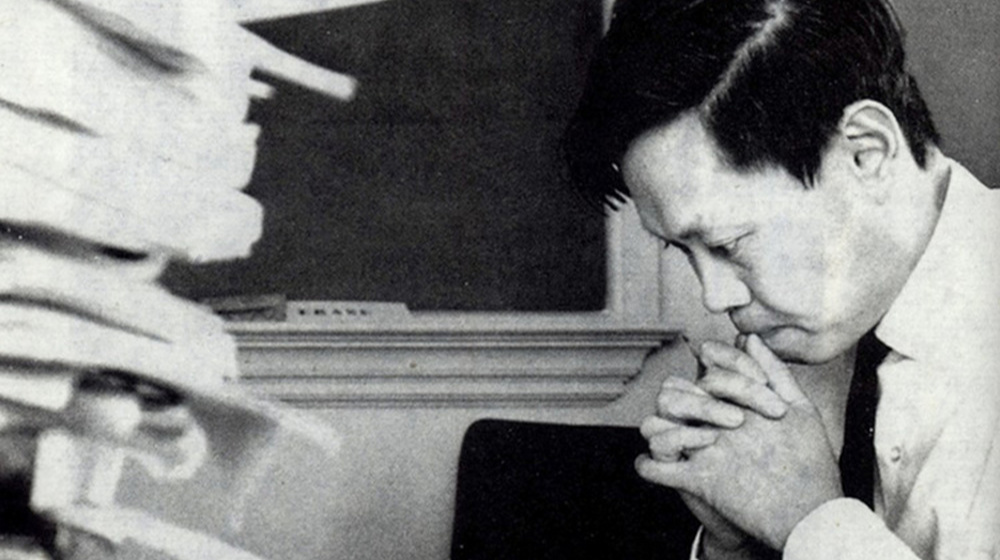

他,最早获诺贝尔奖的中国人

这份《讣告》里,回顾了杨振宁先生103载峥嵘岁月。1922年出生于安徽合肥的杨振宁,于1929年随父母来到清华园。1938年考入西南联合大学,1942年入清华大学研究院,1944年获理学硕士学位。

1945年,杨振宁作为第六届清华大学留美公费生赴美留学,就读于芝加哥大学。1948年在芝加哥大学获博士学位。毕业后,他留任芝加哥大学。1949年,杨振宁加入普林斯顿高等研究院任研究员,从此开启辉煌学术生涯。

作为20世纪最伟大的物理学家之一,杨振宁先生为现代物理学的发展作出卓越贡献。他与米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场论”奠定了后来粒子物理标准模型的基础,被认为是现代物理学的基石之一,是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一。

到1956年,他与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想,更是荣获1957年诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。

海外求学,心怀家国

虽身在国外,但杨振宁却心存祖国。作为“氢弹之父”泰勒的学生,因统计力学受到爱因斯坦关注,杨振宁一度被奥本海默推荐作为接班人。

而1971年,杨振宁踏上回乡之路。他的到来,掀起了大批华裔学者访华热潮,他更是被誉为“架设中美学术交流桥梁第一人”。

多年后,杨振宁仍在回忆中提到:“记得飞机飞过边境,法国驾驶员广播通知:‘我们现在进入中国的领空。’听到这句话,我内心无比震荡。

首次回国访问期间,杨振宁便和其他科学家共同建议发展教育,并促成科大少年班建成。1996年,为协助清华大学创建高等研究中心,杨振宁捐出自己的积蓄和美国房产,积极参与选聘人才、筹集经费、确定专业方向和制定发展规划等各个环节。

在他的邀请和带动下,学术界看到越来越多中国身影,听到越来越响亮的中国声音,也让更多优秀的世界级科学家陆续加盟。我国高等研究院在理论凝聚态物理、理论计算机、天体物理、密码学等领域形成了一批批重要研究成果。

2003年,81岁的杨振宁最终回国定居任教,为科研事业发光发热。用西湖大学创始人施一公的话来说,杨振宁犹如一枚“定海神针”,帮助祖国引进了“一批原本不可能回来的大师”。

《感动中国》为杨振宁的颁奖辞曾这样写道:“你贡献给世界的,如此深奥,懂的人不多。你奉献给祖国的,如此纯真,我们都明白。”

“朋友圈”里的杨振宁

2007年,施一公与杨振宁先生相识。对于这位“忘年交”,施一公不吝评价:“一直以来,杨振宁先生在我的心目中都是一位极富传奇色彩的科学泰斗,可望而不可及。”

“亦师亦友亦同道”,是施一公与杨振宁关系的总结。2021年杨振宁迎来百岁生日之际,施一公曾特地撰文回顾自己与杨振宁近15年的交往点滴。他说,杨振宁十分关心他个人学术进展,日常交谈中也多次问及对结构生物学和生物物理学的看法,并分享自己的见解。

作为朋友,施一公同样记得,杨振宁对自己颇为关照。他在文中写道:杨先生是个十足的乐天派,他兴趣广泛,热爱艺术,喜欢美食,尤其对小笼包情有独钟,有空的时候喜欢去中关村当代商城的鼎泰丰品尝蟹粉小笼包。有一次,学校领导在清华丙所招待杨先生夫妇和一些海归教授,餐叙开始不久,服务员说鼎泰丰的小笼包到了……大家不约而同地开怀大笑。

到2018年10月20日,在西湖大学成立大会上,刚过完96岁生日不久的杨振宁受聘担任西湖大学董事会名誉主席。这一次,施一公与杨振宁再次于学术的舞台上并肩同行。

“朋友圈”里的杨振宁是鲜活的。作为中科院院士的潘建伟教授,同样在2021年杨振宁百岁生日之际撰文回忆他与杨振宁的历历往昔。

潘建伟在文中谈到30年前,自己首次遇见杨振宁后,对自己未来的学术研究产生的潜移默化的影响,“尽管我与杨振宁从未从事同一方向的研究,但杨先生对物理学前沿的敏锐判断以及对年轻人的鼓励,一直是我们前进的指引。”

中国科学院院士、清华大学物理系教授朱邦芬,曾在采访中回忆起那个给大一新生们讲课的杨振宁。朱邦芬记得,那是在2004年9月,82岁的杨振宁站上清华第六教学楼的讲台,面对100多名大一新生的稚嫩面孔,从秒、光速等最基础的物理概念开始讲授《普通物理》。

“整整一学期,他每周都会出现在教室,一个半小时的课程,讲知识、讲方法、讲历史,从头讲到尾。”这样一位站上科研事业顶峰的老人,为何愿意给新生们上课?面对提问,杨振宁只是爽快地说:我愿意上这个课。

诚如清华大学在今日的《讣告》中所写:杨振宁先生的一生,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。

正如他钟爱的诗句“文章千古事,得失寸心知”,杨振宁先生的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。

编辑:陈彤彤