新黄河记者:杜林

罗永浩与西贝之间关于“预制菜”的争论,从个人层面扩展为一场公共讨论。但在风波之中,一个基本问题却始终模糊:到底什么才是预制菜?

食品工程博士、科普作家云无心在接受新黄河记者采访时表示:“预制菜时不时就会引发一波‘流量狂欢’。实际上,每个人对这三个字的理解差异很大,大家其实是在批评或维护各自想象中的预制菜。”

定义之争:从“隔夜菜”到“炖大鹅”,谁在“鸡同鸭讲”?

对预制菜的理解差异,是本次冲突的根源。

大众和罗永浩的认知比较直观,核心是“是否当场从生到熟”。很多消费者认为,只要不是在餐厅后厨从原材料开始、在点餐后才制作的,都应算作预制菜。比如餐厅提前几小时甚至一天炖好肉,再加热上桌,就被视为预制菜,这也是罗永浩所说“隔夜菜味儿”的来源。

贾国龙和餐饮行业则做出了更细的区分。他们认为,餐厅后厨的提前准备(如洗、切、腌、炖煮半成品)属于正常“备餐”流程。

9月11日晚,西贝创始人、董事长贾国龙在接受采访时明确表示:“我们有预加工,但没有预制菜。”他进一步解释:“预制和预制菜不同。预加工比如把毛菜处理成净菜,属于提前准备,但不是预制菜。预制菜指的是成品,比如在中央厨房炒好鱼香肉丝,冷冻配送至门店,简单加热就出餐。而肉丝切好、过油,最终在门店完成炝锅、烹炒等步骤的,不算预制菜。”

2024年3月,市场监管总局等六部门联合印发的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次在国家层面对预制菜作出了明确且范围较窄的定义:预制菜是指以一种或多种食用农产品为原料,不添加防腐剂,经工业化预加工,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。该通知特别指出:“连锁餐饮企业通过中央厨房模式,自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴……不纳入预制菜范围。”

云无心认为,这场争论是典型的“鸡同鸭讲”,没有实际意义。在他看来,“预制菜”本身就是一个被生造出来的概念,在此之前,餐饮业的各类加工制作方式一直并行存在。

他提到,行业或许为了资本运作推出了一个宽泛概念,而在引发争议后,监管出台通知,反而将大众认知中的多数预制菜排除在外。

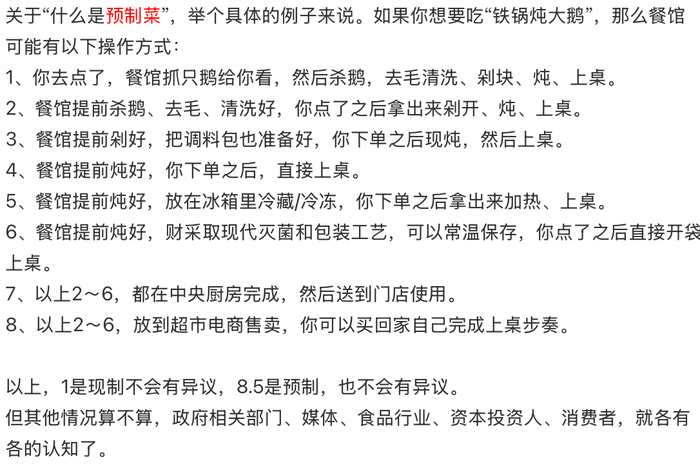

云无心以“铁锅炖大鹅”为例,将制作分为8个环节。按新国标,只有第8类(如在超市、电商零售的料理包)中的部分才算预制菜,而餐厅和中央厨房的制备环节(2-7类)均被排除。

由于“预制菜”没有国标定义,且通知不属于法律层面,消费者仍可按自己的经验理解。当西贝引用国家通知为自己辩护时,公众仍觉得是文字游戏。

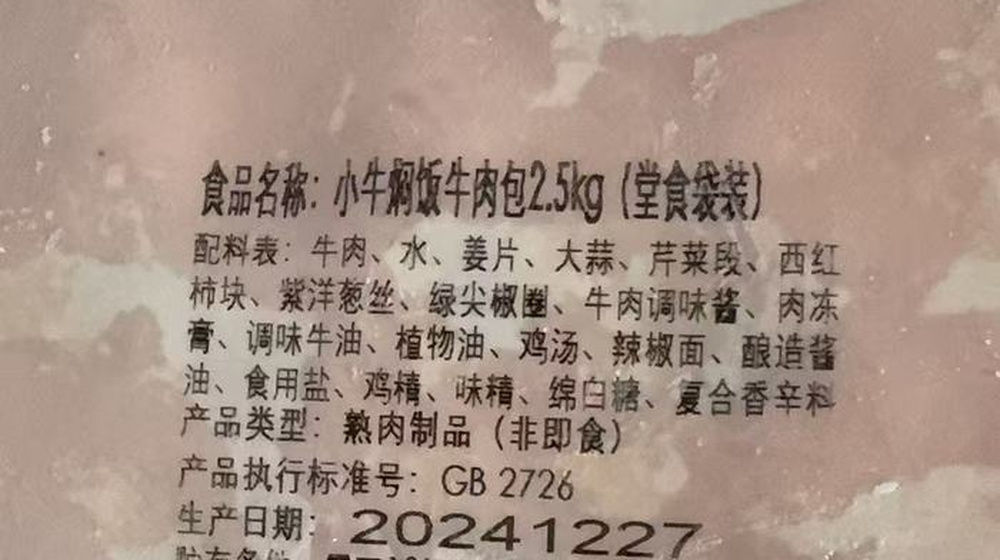

10日晚,有网友向罗永浩提供线索,图片是北京西贝天然派食品科技发展有限公司生产的小牛焖饭牛肉包(堂食袋装)和椒麻鸡350克(堂食袋装),这到底属不属于预制菜?云无心分析,如果由餐饮商家在餐厅加工后销售,不属于预制菜;但如果在盒马鲜生等超市售卖,就属于预制菜。

定价之惑:预制菜卖现炒价,是“欺诈”还是“伪问题”?

这一点引发很多网友情绪,核心观点是:消费者不是抵制预制菜,而是反对用现做菜的价格卖预制菜。大家普遍认为,预制菜节省了人力和后厨成本,应该更便宜。若餐厅未告知却以现炒价出售,就涉嫌欺诈。

目前,餐饮行业实行市场调节价,法律并未针对不同制作方式设定价格标准,只要求“明码标价”。

云无心认为这是一个“伪问题”,根本原因在于并不存在所谓“现炒菜的标准价格”。菜品定价仅代表餐厅的出售价格,并不承诺其制作方式。只要没有明确宣称“现炒”,就不构成欺诈。

在云无心看来,国家的职责是监管明码标价,价值判断应交由市场。消费者觉得值就继续光顾,不值则不再选择。

云无心分析,消费者对价格的敏感,其实与是否预制无关——现制菜也可能让人觉得贵。将价格问题归咎于预制菜,更多是简化归因、集中火力的表现。真正的问题在于:“不好吃还贵”。

标识之困:强制标注,是“必要之举”还是“缘木求鱼”?

罗永浩和不少消费者呼吁“强制标注”,认为不告知就侵害了知情权和选择权。他还预言,中国迟早会立法保障消费者知情权。

上述通知中提到:“大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权。”

但从法律上看,云无心指出,“用了预制菜未标识”目前不构成问题。因国家用的是“推广”而非“强制”,餐厅不告知并不违法。

更重要的是,强制标注缺乏可操作性。每个消费者对预制菜的理解不同。比如在“反对预制菜进校园”讨论中,有家长认为净菜(洗切好的菜)也算预制菜。如按此标准,所有餐厅几乎每个菜都需标注。再如“现包水饺”,皮和馅若为预制的,是否算预制菜?这种混乱导致统一标注难以实现。

云无心认为,市场自会调节这一问题。流量过后,大家仍会按实际需求选择。他举例称,萨莉亚作为大量使用预制菜的餐厅,却因“便宜好吃”而少有批评。再如佛跳墙,在预制菜概念出现之前,早已作为高端预制年菜销售甚好。

“在我看来,‘预制菜’这个概念本就不该出现,”云无心总结道,“此前各类食品各有其位,行业本来运转正常。自从‘预制菜’一词流行,反而成了问题。”

这场由概念混乱引发的讨论,或许最终会在市场选择中逐渐平息。但它也向餐饮行业提出一个现实问题:在效率与信任之间,如何找到让消费者真正接受的平衡点。

编辑:俞丹 校对:汤琪