第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会期间,山东打造数智觅遗珍版块,通过沉浸式体验,集中呈现数字技术在古籍修复、文物保护、考古领域的广泛应用。5月23日,山东展区一系列文物保护利用的高科技设备吸引了观众和游客的目光。

一台喷雾脱酸机摆放在展区显眼的位置。“这款设备主要用于纸张的脱酸处理,可以有效保护古籍、文献、字画等纸质文物。”山东迈越文保科技有限公司执行董事杨已品介绍。

据了解,由于随着时间的推移,构成纸张“骨架”的纤维素容易受到酸性物质的催化,发生水解反应,使得纸张变脆。因此,脱酸就成了保护纸质文物的重要环节。

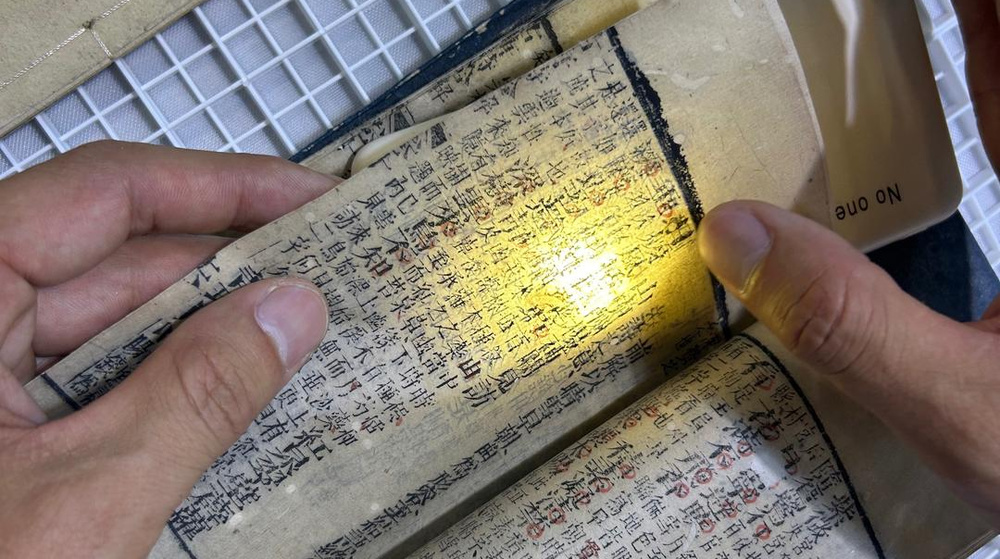

杨已品介绍,脱酸技术的核心,在于其中添加的无水脱酸液。“以往的脱酸液通常是一些添加了碱性物质的水溶液,但水容易让纸张发生粘连和变形,上面的字迹也会褪色。安书镁脱酸液则是无水的,再加上喷雾装置,可将脱酸有效成分快速、均匀地‘铺’到纸上。”整个过程就像是在给纸张做一次深度的“SPA”,让它们在短时间内焕然一新。

脱酸可以让纸张延缓“衰老”,那么已经损坏、破洞的纸,又该怎么修复呢?记者还在现场看到了一台能够给纸质文物“疗伤”的神奇机器——纸浆修补机。

只需要将破损纸张置于修补槽托网上,在相应槽内加入纸浆液,随后进行排水,水位下降后,就可以看到,纸浆已经随着水流将孔洞填补好。“最后将修复好的纸张进行干燥和压平,就可以了。通过这样的技术加持,古籍修复效率得到极大提升。”现场,山东省图书馆古籍修复师杨林玫向观众讲解原理。

记者在现场看到,原本满是破洞的纸,在修补后几乎看不出来破损的痕迹。包括山东省图书馆在内,国内多家图书馆都采购了这样的设备,与人工修复相比,设备修复的效率更高,杨已品介绍,“人工修复一天只能修复大约10至20页,而这款设备只需不到20分钟,就可以完成一本破损较为严重的古籍修复工作。”

在体验了古籍修复、纸张脱酸后,很多观众都赞叹:山东不愧是文化大省,连文物保护都全是“科技与狠活儿”!

山东是中华文明的重要发祥地,地下文物资源丰厚。本届文博会,山东直接把定陶王陵汉墓考古现场“打包”搬进了深圳国际会展中心。踏上展区现场的L型折叠屏幕,只需要点击操控机左侧的选项,就可以切换定陶王陵汉墓的不同分层,了解考古人员挖掘墓葬时的先后顺序。

现场工作人员介绍,山东省文物考古研究院耗时数年完成墓室高精度数据采集,通过数字复原与裸眼3D技术,动态复原定陶王陵M2黄肠题凑墓的实际场景,把792平方米的墓葬“压缩”成了能揣进展厅的“数字盲盒”。很多观众在山东展区排起长队,体验当一回“考古队长”。

“通过这种沉浸式体验,让考古从田野发掘转化成公众体验,解锁‘海岱考古’新玩法,在展区特别受欢迎。”天一会展工作人员表示。

今年4月刚成立的山东数字文化集团,在山东展区现场展示依托齐鲁文化数据库打造的齐鲁文化大模型,整合历史名人、文化典籍、文化遗产等丰富资源,打造多模态生成式人工智能“最强大脑”。在齐鲁文化大模型基础上解码齐风鲁韵,并逐步实现文旅、教育等多元场景部署。

山东卫视传媒·AI无界科技工作室通过前沿动态活化技术,将画中六位唐代贵族女子的服饰纹理、妆容细节及场景环境进行三维重构,让唐代名画《簪花仕女图》实现“重生”,屏幕中,丰腴雍容的唐代美人款步而来,让观众沉浸式感受“国色天香”的盛唐魅力。

编辑:柏凌君