新黄河记者:赵桂凯

7月14日,“平安广西·见证法治新篇调研行”采访团走进广西未成年犯管教所,在广西未成年犯管教所教育改造成果展厅里,一封封信件吸引了记者们驻足。

这些罪犯与家属的家书,多为罪犯悔罪、与家人分享改造进步、思想转变及家属鼓励罪犯积极改造的内容,是连接未成年犯与家人的情感纽带,也是唤醒迷途青春的钥匙,更是照亮他们回归社会之路的微光。

作为广西壮族自治区唯一关押未成年犯的监管场所,广西未成年犯管教所始终坚持“教育、感化、挽救”工作方针,积极探索教育手段,不断提升改造质效,通过组织罪犯节假日集体写家书、开展家书阅读分享会等系列活动,引导罪犯感受亲情,感恩社会,将亲情的感召力化为自觉改造的精神动力,用亲情唤醒迷途少年心,使他们在亲情帮教下迷途知返,踏上重生之路。

在广西未成年犯管教所教育改造成果展厅里,罪犯的信件吸引了记者们驻足。图片来自广西云-广西日报

从抗拒到蜕变:一封家书点亮少年心灯

“刚到这里时,我几乎不说话,晚上也难以入眠。”罪犯阿先(化名)因抢劫罪,于2023年被送入广西未成年犯管教所服刑改造。入监初期,面对高墙、严格监管和陌生群体,阿先难以适应,表现为沉默寡言、失眠、易怒,抵触管理、被动应付集体活动。

而转折发生在一次监狱组织集体写家书活动上。当监狱警察将信纸和信封递给他时,他起初推开说:“没什么好写的。”但看着身边同犯或伏案疾书,或者默默垂泪,他还是拿起了笔。这位仅读完小学的少年,在信中断断续续讲述了入监后的改造生活,表达了对家人的问候与想念。

然而,信件寄出后迟迟未收到回音,阿先一度心灰意冷:“或许爸妈也不想认我这个儿子了。”

20多天后,父母来到广西未成年犯管教所会见,让他意外又感动。“父母文化有限,不会书写也不懂邮寄,他们来看我时说了很多关爱的话,鼓励我好好改造,不用担心家里。”说到这里,阿先的声音颤抖,“我很对不起他们。”

“从那以后,阿先像变了个人。”管教警察何炳炎说,原本抗拒改造的他开始主动整理内务,集体课堂上也能看到他举手发言。如今的阿先重拾了对未来的信心:“我会努力改造,争取早日出去,学好一门技能,找份踏实的工作好好过日子。”

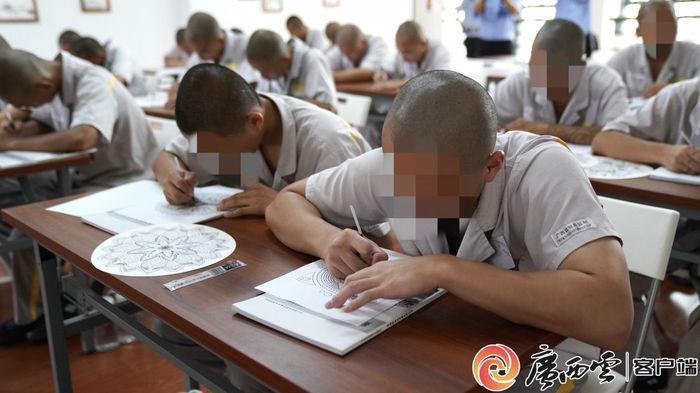

未成年犯法治教育学习。图片来自广西云-广西日报

家书背后:教育感化唤醒新生

针对未成年犯的身心特点,广西未成年犯管教所着重在罪犯中开展中华优秀传统文化、社会主义先进文化、法律法规、感恩教育,同时以心理健康教育和社会帮教活动作为辅助教学措施,循序渐进地开展对未成年犯的教育改造工作。

在长期实践中,广西未成年犯管教所形成“三维一体”特色模式:集体课堂打基础,通过法律常识、心理健康、文化课程等系统性教学帮助树立正确价值观;心理辅导解心结,针对每个未成年犯的成长经历制定个性化教育改造方案,化解自卑、怨恨等负面情绪;亲情帮教筑纽带,而“家书”正是其中最具温度的载体。

“未成年人身心发育尚未成熟,他们犯罪往往与文化水平较低、家庭关爱缺失、法治意识淡薄等有关。因此,教育改造工作必须兼顾法治教育与情感唤醒。”针对未成年犯的教育改造,广西未成年犯管教所四监区教导员韦美欢介绍,该所通过开展写一封家书、打一个亲情电话、开展一次结对帮扶、开一场辅导的“四个一”感恩活动,在监狱中培植感恩文化,在未成年犯心中种下感恩、善良的种子,推动教育改造提质增效。

未成年犯钢笔画课。图片来自广西云-广西日报

据了解,大部分罪犯每月都会寄家书回家。而每年元旦、春节、中秋等传统节日,广西未成年犯管教所还会组织开展“家书寄深情”活动。警察逐字逐句指导他们写信,教他们如何表达歉意、规划未来。“很多孩子不懂怎么跟家人沟通,我们就从‘写什么’‘怎么写’开始教。”管教警察何炳炎说。

为让家书在教育改造罪犯中发挥更大作用,广西未成年犯管教所还创新开展家书阅读分享会。罪犯小杰(化名)曾分享父亲的回信:“你的来信,爸爸已收到。用四个字形容心情,那就是‘喜极而泣’。你在这所特殊学校里学会做人做事的道理,懂得规则法度了,这是最大的成长……”话音刚落,小杰眼眶湿润:“我才明白,家人并没有放弃我,他们一直鼓励我积极改造。”

广西未成年犯管教所有关负责人表示,一封封家书跨越高墙,连接起断裂的亲情,让迷失的青春重新启航;一封封家书搭建桥梁,助力未成年犯从“高墙内的改造”走向“高墙外的新生”。

编辑:曹梦佳 校对:杨荷放