新黄河记者:王静静

春日的济阳,黄河水裹挟着历史的回响奔涌向前。在这片承载着龙山文化基因与闻韶之德的土地上,一场以“文化为根,实践为骨”的文旅实践,正以非遗传承、产业联动、文化惠民为笔触,书写着新时代的济阳篇章。

千年技艺焕新

讲好济阳文化根脉故事

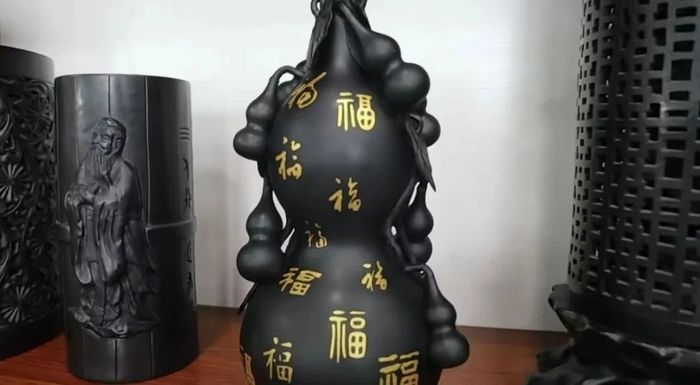

“黄河泥在指尖流转,千年文明便有了温度。”在济阳黑陶研学基地,非遗代表性传承人正手把手教授孩子们拉坯技艺。济阳推出的“黑陶非遗研学季”,吸引超千名游客参与。孩子们揉捏黄河红胶泥,体验淘洗、雕刻、烧制等30余道工序,将“黑如漆、薄如纸”的龙山黑陶从历史课本搬进现实生活。

济阳黑陶的创新不止于技艺。非遗代表性传承人团队将景泰蓝掐丝剪纸转印、大漆彩绘等现代工艺融入传统制作,推出“五龙献瑞”高浮雕花瓶、珐琅彩陶茶具等爆款产品。随着“济北手造”线上平台上线,黑陶工艺品非遗从“活化石”变身“潮玩IP”。这场“指尖上的传承”,让世界听见了黄河泥与火交织的济阳声音。

产业跨界融合

擦亮济阳经济名片

走进旺旺集团山东总厂,每分钟2400包旺仔牛奶的生产线轰鸣作响。这座落户济阳22年、追加投资20次的“大陆最大工厂”,2025年一季度产值同比增长14.08%,成为济阳“营商环境最优解”的鲜活注脚。济阳推出“名企研学游”,游客可参观智能化生产线,体验“旺仔牛奶DIY工坊”,还能在跨境商品专区选购全球优品。产业与文旅的碰撞,激发出消费新动能。济阳以“工厂+文旅”模式,将生产线变为风景线,工业实力转化为文化魅力。

研学赋能乡村

凝聚济阳振兴力量

在长田农耕实践教育基地,孩子们正弯腰插秧、制作豆腐,汗水滴落处映出乡村振兴的倒影。济阳发布“春日研学地图”,涵盖“黄河农耕”“非遗手作”“工业探秘”等6大主题路线。长田基地推出的“二十四节气农事课”,通过种植体验、美食制作、田野写生,让城市儿童读懂“粒粒皆辛苦”的深意。这种“文旅+教育”的融合,带动了乡村产业升级,增加了村集体收入,宣传了当地特色生态产品。研学经济不仅富了村民口袋,更让“黄河农耕文化”成为济阳文旅的宝贵注脚。

公益讲堂浸润

丰富济阳精神图景

“墨香染宣纸,围棋落子声”——济阳区图书馆的周末总是充满书卷气。为了弘扬传统文化,增强文化自信,济阳区图书馆开办的“少儿国画公益课”“围棋智慧课堂”等系列活动场场爆满。孩子们在绘画公益课堂上描绘家乡,在围棋对弈中感悟传统文化智慧,300余个家庭通过公益课程找到文化归属感。

文化服务更延伸至社区角落。济阳街道开展“艺满金秋·共庆华诞”文艺下乡活动,戏曲进乡村、公益电影放映覆盖全区多个行政村。从图书馆到田间地头,济阳以文化浸润人心,让“精神共富”成为高质量发展的底色。

地标品牌出圈

展现济阳担当作为

春日市集上,仁风西瓜的甘甜,曲堤黄瓜的清香与垛石驴肉的醇香交织成独特风味。“济阳优品推介季”的启动,通过“溯源直播”“美食地图打卡”等活动,让地标农产品走向全国。仁风镇推出“西瓜认养计划”;垛石驴肉联合预制菜企业研发即食产品,实现了销售额同比增长。

面对激烈的市场竞争,济阳以“特色产品+文化赋能”破局。黄河大集设立“诚信经营红黑榜”,严控产品质量;跨境电商产业园推动“曲堤黄瓜”出口,让“济阳味道”成为国际餐桌的“中国名片”。这种“品质为基、文化为魂”的担当,正是济阳应对挑战的底气。

从黑陶匠人的指尖到旺旺工厂的流水线,从研学田埂的欢笑到图书馆的墨香,济阳以特色产品、特色文化为纽带,串联起传统与现代、乡村与城市、产业与民生。这里的故事,是非遗代表性传承人的坚守,是企业家追加投资的信心,是孩童执笔作画的专注,更是全体济阳人民的同心同行。

正所谓“黄河潮涌处,济阳正芳华”。黄河潮涌是千年文脉的澎湃心跳,更是新时代发展的强劲脉搏。济阳人正以弄潮儿的飒爽英姿,在黄河国家战略指引下书写“芳华答卷”,一幅产城融合、生机盎然、动能澎湃的幸福图景正在徐徐展开。

通讯员:李博文 编辑:陈彤彤 校对:高新