7月22日零时,一场罕见的特大暴雨降临济南市莱芜区。短短5小时,最大点降雨量飙升至364毫米!暴雨引发山洪,沿途冲坏道路、冲毁屋舍。

灾情就是冲锋号!省市区三级救援力量闻令而动。650余名救援勇士携带无人机、生命探测仪等专业装备,逆流而上,直插孤岛,一场与时间赛跑的生命大搜救迅速展开——

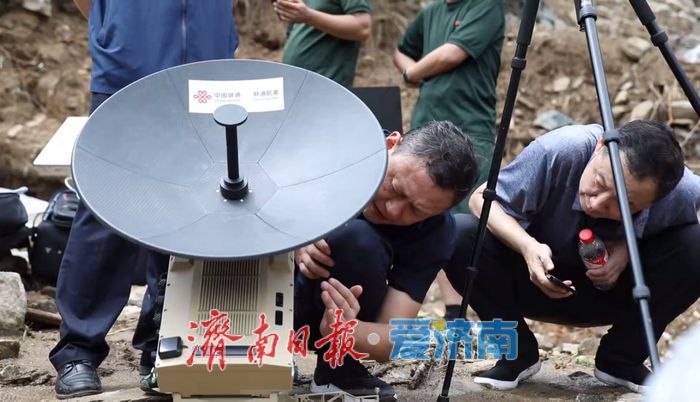

1481名受灾群众被及时转移安置;省市区成立医疗救治组,派出直升机空运10名医护人员进入救援现场,开展医疗救治工作;调集电力、通信专业抢修队伍 150 余人,出动抢修车辆45辆,吊车、挖掘机12台,应急发电设备14台,为10个自然村、2936户村民恢复供电;组织专业力量利用三网通无人机、卫星电话等设备抢修受损通信设施, 22 日14时30分已全面恢复受灾区域通信;集结交通救援力量300余人,投入装载机、运输车等大型设备78台(套)开展道路抢通工作……

当记者深入核心区,一幕幕撼动人心的场景扑面而来。

家塌了,希望在!

村支书吼破嗓:房子垮了还能建,命没了就什么都没了!大爷大娘,快跟我走!

残垣断壁间,大王庄镇石屋子村党支部书记、村委会主任张承艾的身影格外醒目。他拄着一根临时寻来的粗木棍,深一脚浅一脚地在泥泞与废墟间艰难跋涉。

7月22日凌晨,当自家房屋在洪流中轰然倒塌的消息传来时,张承艾只是身形猛地一顿,使劲攥了下手中的木棍,随即嘶哑着嗓子,更加奋力地呼喊、组织村民转移,雨水顺着他花白的鬓角肆意流淌。

面对固执守家、不愿撤离的老人,张承艾心急如焚。他大声劝说:“房子垮了,咱咬牙还能再建!命要是没了,就真的什么都没了!大爷大娘,快跟我走!” 他拖着不便的腿脚,一步一挪,艰难地翻越倒塌的院墙,蹚过及膝的泥水,挨家挨户,通知劝说群众转移。

转移之路异常艰辛。被山洪彻底摧毁的山路,迫使村民们不得不徒步穿越20多里的险峻山路,才能搭上通往安置点的客车。张承艾强忍着腿脚的剧痛,始终陪伴在队伍最后,搀扶老人,鼓励妇孺,直到深夜,才护送最后一批村民踏上客车。

在群众安置点,张承艾顾不上喘口气,又忙着为惊魂未定的村民们分发盒饭。

“我不饿,先给乡亲们,热乎地吃了暖暖身子。”他沙哑地重复着。当看到每一位村民都捧上了热腾腾的饭菜,这位连续奋战整夜、几乎虚脱的村支书,紧锁的眉头才稍稍舒展,疲惫的脸上露出一丝宽慰。

路没了,脊梁在!

交通人:用血肉之躯在泥泞中踏出生命通道

灾情发生后,莱芜区城乡交通运输局党组成员、区城乡基础设施建设服务中心主任吴修吉在凌晨五点的暴雨中冲向了最危险的路段。面对不断滚落的巨石和随时发生的塌方,他一手紧握淋湿的手机嘶吼协调,一手奋力扒开断枝碎石,深陷泥泞,跋涉前行。

从破晓时分到深夜十一点,全身湿透、泥浆裹身的他再也支撑不住,瘫坐在路边一块湿冷的石头上大口喘息。应急灯扫过,在泥水里浸泡了近二十个小时的手肿胀发白,布满血泡,指甲缝里塞满了黑泥,裤腿早已被荆棘和乱石划破,露出的双腿伤痕累累。手仍在无意识地时不时地摸向口袋里的手机。

就着雨水,吴修吉匆匆啃了几口面包,又顶着隆隆的雷声和密集的雨点,毅然奔赴下一个塌方点。

年逾五旬的老党员张训文,同样在与泥泞搏斗,为救援踏开道路。作为农村道路养护负责人,他带领队伍第一时间在摇摇欲坠的山体旁、被冲毁的路基前竖起醒目的警示标志。

凭借数十年与山路打交道的经验,他敏锐地判断:这场灾情远超预期!没有丝毫犹豫,他带领技术人员毅然决然地向深山挺进,在随时可能发生二次崩塌的山体旁,冒着生命危险排查桥梁隐患、精确统计损毁数据。雨水浸透了厚重的工装,锋利的荆棘划破手臂,他步履不停,心中只有一个信念:为后续大部队救援扫清障碍。

“老党员,紧要关头就得豁得出去,冲在最前面!”深夜十一点,当他拖着如同灌了铅般沉重的双腿艰难下山时,这句朴实无华却字字千钧的话语,早已深深烙印在每一位抢险队员的心中,滚烫炽热。

危险在,我们在!

消防生命接力:哪怕只有一丝希望,也要挖到最后一锹土,找到最后一个人!

当莱芜区消防救援大队大队长赵晖率队抵达现场时,汹涌的洪水如天堑般彻底切断了进入朱家峪村的通道。面对湍急咆哮、裹挟着杂物的洪流,赵晖目光如炬,果断下令:“全员捆扎安全腰带,连接救生导向绳,手拉手,组成人链,向前挺进!”

“水流冲击力太大了,必须用探杆深深扎进河床固定身体,才能一寸寸向前移动!”他事后回忆那惊心动魄的一幕。

泥浆裹挟着碎石猛烈冲击着防护服,每艰难前行十米左右,他们就需重新寻找稳固点固定导向绳。这支在浊浪中顽强前行的橙色队伍,最终以最原始的方式,抵达朱家峪村。

持续高强度救援16小时后,深夜十一点的香山景区路口,消防车旁席地而坐的战士们满身泥泞,疲惫不堪。有人默默啃着早已冰凉的馒头补充几乎耗尽的体力,有人靠着车轮,在雨声和机器的轰鸣中短暂地阖上布满血丝的眼睛。

汗水、雨水、泥水浸透了他们标志性的橙色战衣,凝结成块。“哪怕只剩一丝希望,也要挖到最后一锹土,找到最后一个人!” 这不仅是口号,更是刻在他们骨子里的信念。

【记者感言】

村支书在废墟与泥泞中蹒跚却坚定的足迹,丈量着基层党员干部沉甸甸的责任与担当;消防战士沾满泥浆、磨出血泡的双手,在激流乱石中刨开了生与死的屏障;交通先锋吴修吉、张训文们那染血的裤腿和布满伤痕的双腿,踏过了一道道险阻天堑……

他们只是此次救灾队伍中再普通不过的一员。在洪水肆虐之时,所有挺身而出的平凡英雄,以脊梁为桩,以热血为浆,在群众心中筑起了一道精神堤坝。这堤坝,是希望,是力量,更是鲁中大地风雨同舟、生生不息的永恒见证。(济南日报·爱济南 记者:亓楠楠 高敏 刘明安 通讯员:莫凡琦)

编辑:陈彤彤