新黄河记者:李庆斌

“爸爸,今天吃团圆饭,就差你一个人没来了。”中秋节当天,杨镭在办公室接到儿子的视频电话。屏幕里,妻子正举着月饼让他“云品尝”,1岁的女儿则对着镜头咿咿呀呀。挂掉电话,杨镭在工作日志上写下:“2025中秋,邢村站站务员站台门测评,车站和模块分工。”这已经是他在地铁系统度过的第8个中秋节了。

当2025年的中秋月光透过济南经十路的路面,洒在轨道交通4号线邢村站(工程站名)的站台上时,36岁的站长杨镭正在车控室前反复核对信号参数。这个中秋,他带领站务人员全力配合4号线开展联调联试,为这条串联济南东西的“地下经十路”打好通车根基。

作为济南首个同台反向换乘车站的“守站人”,杨镭和他的团队用昼夜坚守,诠释着济南轨道交通人的责任与担当。

把联调联试现场当练兵场

近期的经十路地下,联调联试的攻坚战每天都在上演。

今年9月,济南轨道交通4号线、8号线启动为期三个月的空载试运行,这标志着济南两条“骨干”线路转入运营筹备关键阶段,相关单位将模拟真实运营环境,开展多系统联动测试,完成包括车辆、轨道、信号、供电等核心设备的综合验证,并组织各类应急演练、人员培训及规章制定,全面检验系统的安全性、稳定性和可靠性,为年底的开通运营做好充分准备。

其中,邢村站作为4号线、8号线的换乘站点,未来客流量势必保持高位,这就需要站务人员在联调联试阶段,及时记录该阶段的问题做好标准化反馈。“例如车辆、轨道、信号、供电等核心设备的综合验证,多系统联动测试是否达标等内容,都需要我们及时记录并反馈,更好地验证设备性能、优化系统参数。”杨镭道。

“为了完成任务,我们几乎是在工人刚撤场时,就压茬进驻车站了。”回忆起刚驻站时,杨镭说,没有空调的湿热地下,没有桌椅电脑的办公室,甚至空气里都是灰尘的味道,这个双线要站,还只是一个充满钢铁水泥的地下空间,杨镭和他的团队也成了名副其实的车站“开荒者”。

就是在这种环境下,杨镭组织了各种“实景化培训”,把联调联试现场变成了最好的练兵场。根据发现的问题,杨镭设计出一些故障场景,每个场景都要求站务人员在规定时间内完成标准化处置。“我们不用死记硬背操作手册,而是在模拟实战中,让站务人员形成肌肉记忆。”与此同时,他们还组织了应急演练,进行了人员培训及规章制定,全面检验系统安全性、稳定性和可靠性,为线路开通运营做好充分准备。

破局一座济南没有先例的车站

“刚得知自己要来邢村站做站长时,我的第一反应是怕自己无法胜任,毕竟这是济南地铁首个采用‘同台反向换乘’模式的车站,它的运营模式没有任何本地经验可循,运营管理难度很高。”杨镭指着那复杂的线路图解释道。

据了解,作为4号线与8号线的换乘枢纽,该站道岔密集、线路复杂,区别于常见的同站台正向换乘,邢村站采用同台反向换乘车站。也就是说,未来乘客如乘坐换乘不同方向列车时,需要从站厅层穿过,而乘客从4号线、8号线间的同向换乘,则会方便很多,直接从同站台另一侧换乘。

“这样的换乘方式,需要复杂的导向指示系统来帮助乘客找到合适的站台,目前济南已有的线路站点里,还没有类似的换乘站点可供经验借鉴。”杨镭道,这就需要站务人员更多巧思。为此,杨镭每天带着站务人员利用线路模型进行讨论和桌面推演。与此同时,他还带领站务人员扮演乘客,从不同出入口进站模拟换乘路线,揣摩最简单明了的导向标识。

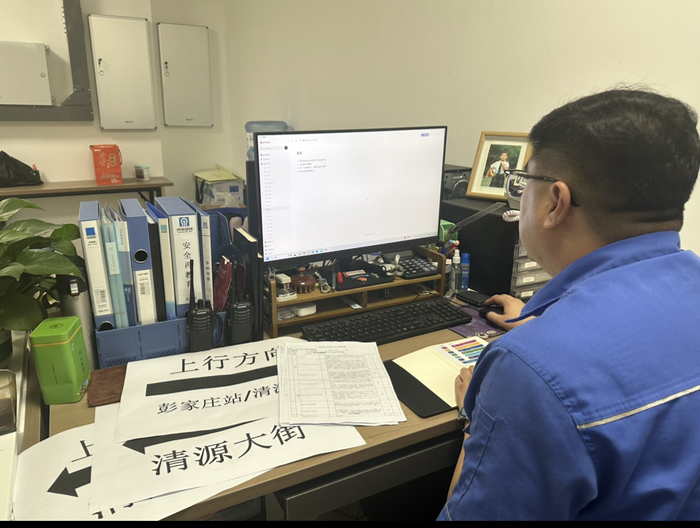

在杨镭的办公桌上,铺满了临时打印的导向标识,而这每一张辅助标识,都经过十几次调整。“这些仍不一定够用,还要继续调整,我们势必要找到最清晰明了的导向,要让老人和孩子都能一眼看清换乘路线。”这是杨镭对导向系统的基本要求。

7000名运营一线人员守护下的城市新动脉

节假日的坚守早已成为地铁人的常态。“我们没有节假日概念,越是团圆时刻,越要保障市民乘客出行。”杨镭道,虽然不能回家,但和同事们一起吃月饼、聊工作,也很有家的感觉。夜幕下的经十路渐渐安静下来,但地下轨行区依旧忙碌,测试列车依旧疾驰而过。从普通值班员到站长,12年的轨道交通生涯让杨镭深知,每一条线路的开通都凝聚着无数人的汗水。

这个中秋,他和团队用坚守诠释着责任,用专业守护着安全。

邢村站的故事只是万千轨道交通运营人员的缩影。在这座城市的地下,还有无数像杨镭这样的守护者。据了解,为确保如期通车,济南地铁运营各部门、各专业均安排专人值守。目前,4号线、8号线47个车站站务专业已全部入驻开展工作,为后续深度调试和接管奠定基础。与此同时,双节期间,为保障地铁平稳运行,济南地铁共组织7000余名运营一线人员坚守岗位。

他们用青春和汗水编织着城市的交通网络,用坚守和奉献书写着新时代的奋斗篇章。当中秋的月光照亮回家的路,他们的身影,成了这个节日里最美的风景。

校对:王菲 编辑:杜亚慧