随着桥下最后一间商铺搬离,济南百年天桥的改造工程进入倒计时。对于市民而言,桥下书店、桥上风景是鲜活的城市记忆;对于城市发展而言,这座连接两大铁路干线与主干道的老桥,又将如何为老城区带来新活力?

桥下商铺已全部撤离

改造工程预计明年开工

近日,记者在纬二路跨铁路天桥桥底看到,桥下原有的商铺已全部搬离,施工区域立起绿色围挡,桥下商铺的拆除准备工作正有序推进。

据悉,此次征收涉及8家非住宅单位,面积约5690平方米,由天桥区房屋征收服务中心、天桥区房屋征收指挥部联合负责。目前项目仅用5天时间就完成了全部被征收单位的签约。

拆除完成后,济南市道路和桥隧服务中心将接手维修改造工程。相关人士表示,待底商全部拆除后,桥面的维修改造施工才能全面展开,预计启动时间为明年。

记者了解到,此次桥梁维修改造的工程范围全长837.5米,涵盖主桥35米、引桥292.5米及挡墙段510米,桥梁宽度维持18米。横断面设计为“2米人行道+14米机动车道+2米人行道”,保障通行效率与安全。

维修改造内容主要包括主桥梁体修复、引桥、引道维修改造、拱波、横隔板、排架墩及盖梁加固等。同步还要对桥面铺装、伸缩缝、排水设施、人行道等附属设施进行提升改造,并增设桥梁防腐涂装、亮化系统及健康监测系统。

按照施工计划,工程整体施工周期约210天,将在保证工程质量的同时,最大限度减少对市民生活的影响。

回顾过往,天桥历经多次检测与维护,包括2009年全运会前的加固工程和2017年的涂装美化。

不只是交通设施

更是济南人生活记忆载体

要了解这座天桥的价值,得将时钟拨回百余年前。

1904年,济南第一条铁路胶济铁路建成通车;1908年,津浦铁路开建。两条铁路在济南穿城而过,为方便老城居民出行,济南开始筹备建设一座横跨铁路线的公路桥。

历史资料显示,老天桥始建于1911年,桥上公路、桥下铁路、东侧设有人行孔道,堪称济南最早的公铁立交桥。当时的桥面净宽仅有4.5米,两辆汽车会车都很困难。

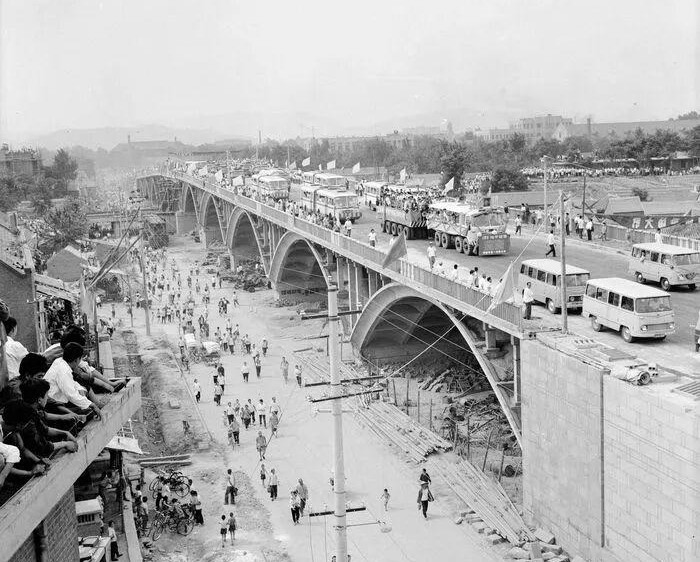

随着社会发展,老天桥越来越不能适应时代要求。1973年,老天桥拆除,次年年底重建工程破土动工,新天桥于1975年7月1日正式竣工通车。

1975年,天桥通车,站在天桥桥顶,当时济南城风光一览无余。

重建后的天桥长415米,净跨度16米,是当时省内最大的跨铁路桥。新桥采用三层立交设计,上层公路、中层铁路、下层道路,解决了津浦、胶济两条铁路与城市道路的平面交叉问题,确保了铁路运输和城市交通互不干扰,安全顺畅。

这样的设计也让天桥在周边众多低矮平房中显得格外瞩目,从桥下经过的人们需要抬头仰视,故人们称之为“天桥”,这一名称就这样流传了下来。

“新天桥不仅扼守铁路咽喉,联通胶济和京沪两大铁路干线;同时也是市区内南北交通的咽喉,连接大纬二路和济泺路两大主干道。”相关人士表示,“当时天桥周边工厂林立,便利的交通进一步促进了区域工业的繁荣。”

对于济南人而言,天桥不仅是交通设施,更是生活记忆载体。

“曾经在桥下买过第一辆摩托车。”“我的第一本字典就是姥爷骑自行车带我在桥下的教育书店买的”……老天桥的大修勾起了许多老济南人的回忆。

“那时,济南没有那么多高大建筑,天桥伫立在城市中非常引人注目。站在天桥上,整个泉城风光尽收眼底。” 官扎营社区居民陈建民回忆道,“用现在的话说,天桥就是当年的‘网红打卡地’。”

不只是旧桥翻新

更是对城市文脉的再梳理

天桥与济南的关系,早已超越建筑本身,成为时间的坐标与城市的象征。

天桥区是济南市所有区县中,唯一以辖区内的历史建筑物命名的。这座天桥见证了济南自开埠以来的百年沧桑。

作为近代济南开埠之地,天桥区也是省城老工业基地。在这里,曾经诞生了众多济南第一。比如,1909年,济南第一家机制造纸企业泺源造纸厂在此开办;1915年,济南第一家面粉厂丰源面粉厂在此建成。

此次天桥改造,不仅将保留记忆中的拱架结构,还将新增亮化灯带与文化展区。

在山东大学交通规划设计研究中心主任张汝华看来,天桥、火车站片区构成了济南商埠文化与铁路记忆的物质载体。他认为,目前济南火车站南广场改造在即,而济南老天桥同步改造,不再是简单的旧城翻新,而是对这一带城市文脉的重新系统梳理与展示。

张汝华表示,交通枢纽的升级是“站城融合”的关键,“一个开阔、高效、现代化的交通枢纽,带来的人流、物流和信息流,将有效盘活百年商埠区,为老城区注入持续的发展动力”。

百年前,老天桥由铁路而生;如今,新天桥因时代而变。

“天桥镌刻着城市记忆,期待维修后,它能继续见证济南成长。”陈建民说。

编辑:韩璐莹