新黄河记者:王铮

为工业设备“号脉”,您听说过吗?在济南市槐荫区南辛庄街道海智孵化器内,就有这样一家专注于此的小微企业。视声智能科技(济南)有限公司研发的产品,专门服务于工业监测设备。“我们通过开发或改进处理算法,可实现传感器对工业设备运行情况的监控,并根据反馈的数据判断设备是否发生故障。”公司创始人于刚介绍道。

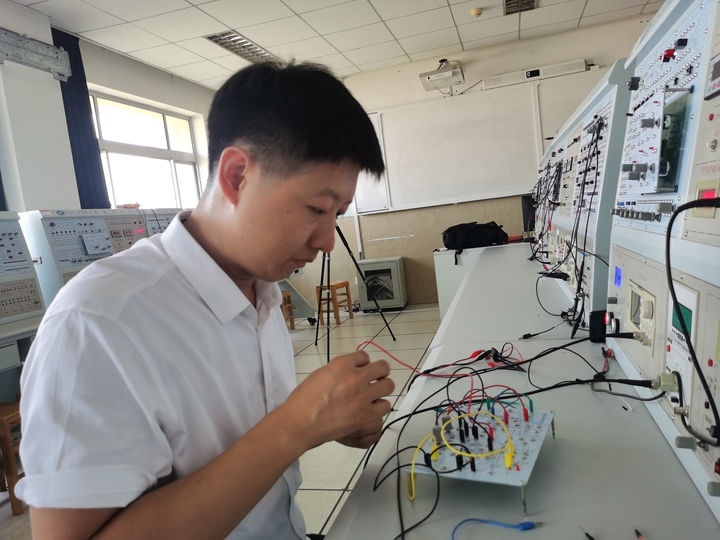

于刚的创业之路,与其职业背景密不可分,作为济南大学自动化与电气工程学院副教授,他敏锐察觉到众多企业对智能感知设备的迫切需求,而这正与他的专业方向高度契合。于是,他带领着七八名学生,开始对接服务企业,为企业的工业监测设备开发处理算法,使其更好地发挥作用。“其实在正式创立公司之前,我就开始服务企业,到现在已经服务了10多家企业。这本身也是一种科研成果的转化,将理论知识付诸实践的过程。”他说道。

曾有一家北京的机械装备监测公司找到于刚,希望他能帮助改进处理算法,实现声学传感器对矿山皮带轮设备的健康监测。他带领团队历时6个月,通过数学推导、程序实现、工业验证和反复迭代,成功将原本仅能发现工业设备故障的传感器,升级为可以感知具体故障类型的“诊断专家”。于刚向新黄河记者解释道“开发算法的核心难点,在于处理信号,传感器就相当于人的耳朵,我们就是在模拟人耳处理声音的过程,赋予传感器分析的能力。”他告诉新黄河记者,其实就是解决信号处理、特征提取、物理实体之间的对应关系。

在服务企业的过程中,挑战在所难免。成都一家生产探地雷达的公司就带来了棘手的问题,需要为频率高达200MHz的超高频设备开发算法。频率越高,开发难度越大,对于设备的实时性和有效性是很大的挑战。像这样的频率,相当于每秒钟需要采集数百万个数据点。目前,他的团队已经对算法进行了超过20轮的优化验证,改进仍在持续。

除了服务企业,于刚还参与了多个国家级项目。在嫦娥五号探月项目中,他为探月雷达开发了算法。“探月雷达主要承担探测月球演化的工作,通过发射雷达波解析月球分层结构成因。”他说道。此外,他的身影也出现在引力波探测和天眼工程等重大项目中。

近年来,于刚已发表60多篇高水平论文,连续4年入选美国斯坦福大学发布的年度“全球前 2%顶尖科学家榜单”,研究成果被来自美国、英国、加拿大、韩国、日本、法国等及国内多所知名高校的众多知名学者迅速跟进研究,并直接应用于机械故障诊断、雷达、生物医学、能源动力、自动控制、加工制造等20余个研究领域和方向,极大推动了多个领域的理论进展与技术突破。

在于刚看来,智能感知设备可以通过监测工业设备的温度、油液、声音等数据,能提前预判工业设备故障,“很多人认为开发算法和电脑程序员写程序类似,实则不然。相比程序员,我们需要更深厚扎实的数学功底”。他强调,“当前很多核心算法仍掌握在国外公司的手中,我们正致力于推动核心算法的国产化进程。”

摄影:王铮 摄像:迟广智 剪辑:迟广智 编辑:韩璐莹 校对:杨荷放 刘恬