新黄河记者:王静静

近年来,济阳做足乡村振兴“全面”文章,“由表及里”推进文明乡风建设,走出一条产业兴、文化活、治理优、民生暖的乡村振兴之路。

村庄焕新有新貌有新业

乡村振兴的“面子”是产业生机盎然,“里子”是农户收入丰盈。当地锚定农文旅融合,让传统农业变身“增收引擎”。

曲堤街道连续12年举办黄瓜文化节,打造的“采摘体验+电商直播”模式,单场活动吸引游客3万余人次,品牌价值高达14.91亿元。垛石街道建成2000平方米的番茄深加工车间,研发20余种深加工产品,带动500余户农户增收。新晋“全国文明村”牛王村,走出一条党建引领、农文旅深度融合、文明实践浸润人心的特色发展路,数年间从省级贫困村华丽蝶变,“牛王童话乐园”项目火爆“出圈”。

“农耕课堂+工业探秘”研学线路,在这个暑期受到热捧。学生在金晔食品智能工厂见证山楂变零食、体验亲手制作山楂糕;曲堤黄瓜大棚里,农业技术员教孩子辨认品种、观察作物生长。截至2025年8月底,研学活动开展520余期,吸引12万余人次参与,“走济阳·看家乡”成为周边研学“金字招牌”。

乡风文明有阵地有服务

文明的“面子”是环境整洁设施好用,“里子”是民生服务贴心周到。当地推动城乡资源下沉,让设施和服务从“有”到“优”、温暖加倍。

新市镇段家村新时代文明实践站,幸福院食堂每天供应两荤一素,75岁以上老人每周享受3次免费餐食;图书角有志愿者辅导孩子写作业;“爱心义诊队”定期上门为行动不便老人体检。78岁的刘大爷说,以前吃饭凑合,现在食堂吃的丰富多样,还舒心。类似的服务综合体,已建成50余个,极大地便利了群众生活。

文明实践下沉,让乡村有了“精神粮仓”。回河街道星河社区的“流动文化车”每月定期带来图书、电影、演出;文化馆的文艺辅导员教村民唱小戏、扭秧歌;“文明积分超市”调动村民热情,参与志愿服务、践行村规民约就能赚积分、兑换米面油。

传统文化有特色有自信

文化的“面子”是文化符号鲜活呈现,“里子”是文化自信深深扎根。当地深挖黄河文化、非遗技艺,让老手艺、老民俗“火”起来。

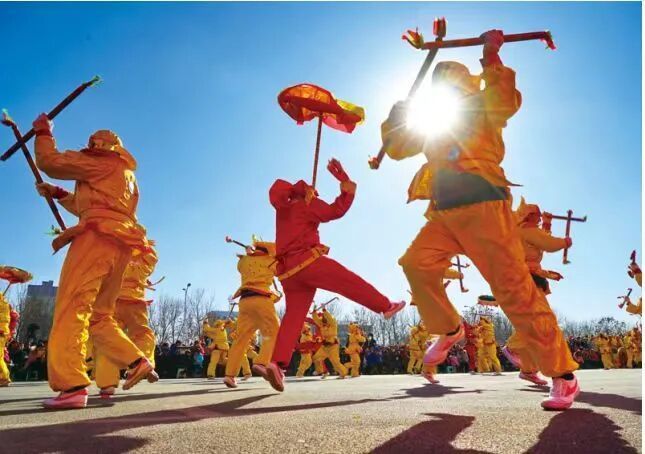

“济阳鼓子秧歌”作为当地文化名片,在民俗展会上总能引来喝彩。“以前只在过年演,现在进景区、进校园,还能靠演出赚钱。”传承人姚大新带出的鼓子秧歌队,每年演出百余场,还在十几所中小学开设兴趣班,让老手艺有了新传承。

济阳面塑方面,王昭平以“孝老爱亲”“黄瓜丰收”为主题做出的面塑,不仅在民俗展上受欢迎,还成了研学课堂的时尚“教具”。他的面塑文创年销量超万件,带动了10余名村民就业,传统手艺接上了乡村地气。

乡村治理有制度有实效

治理的“面子”是村容井然有序,“里子”是群众凝心聚力团结奋进。当地以制度管长远,让移风易俗落地,让淳朴民风扎根。

济阳区指导566个村修订村规民约,将“厚养薄葬”“婚事新办”纳入条款,建立“红白理事会+监督小组”全程引导机制,全过程推进农村移风易俗。仁风镇孙家村村民孙大爷的母亲去世,原本想办10桌宴席,理事会劝说后改成“一碗汤+集体追思”,费用从3万降到4800元。目前,“白事一碗汤”案例得到全域推广,村民省下了花销,满意度大幅提升。

充分发挥榜样力量,不断增添治理温度。“全国文明家庭”的许方霞孝养患病婆婆二十余年,不忘乡邻恩情,免费传播种植技术,带领几十户家庭走上致富路。“看到许大姐这么做,我们也跟着学,大家有事一起商量着干,和谐、奋进的村集体好美啊!”这样的风气越传越盛,转化为村民自觉行动,为乡村治理注入持久动力。

通讯员:周志昊 编辑:刘丹 校对:王菲