人口老龄化已是当前我国必须直面应对的一道时代课题,为此很多地方都在积极探索。北京作为常住老年人口超过500万、占比接近四分之一的超大城市,没有选择简单地扩建传统养老院、增加床位数量,而是着力建设区域养老服务中心,将构建三级养老体系的蓝图一步步变为现实。

在北京,每个街道(乡镇)都将建设一个区域养老服务中心,统筹调动辖区各类服务资源,为老年人提供就近就便的普惠服务,主打“离家不远”——人在哪,资源服务就跟到哪。它就像一个“没有围墙的养老院”,满足着中国老人“原居安养”的普遍愿望,为他们提供着有温度的服务,也为全国其他地方的养老探索提供了一个值得借鉴的模式。

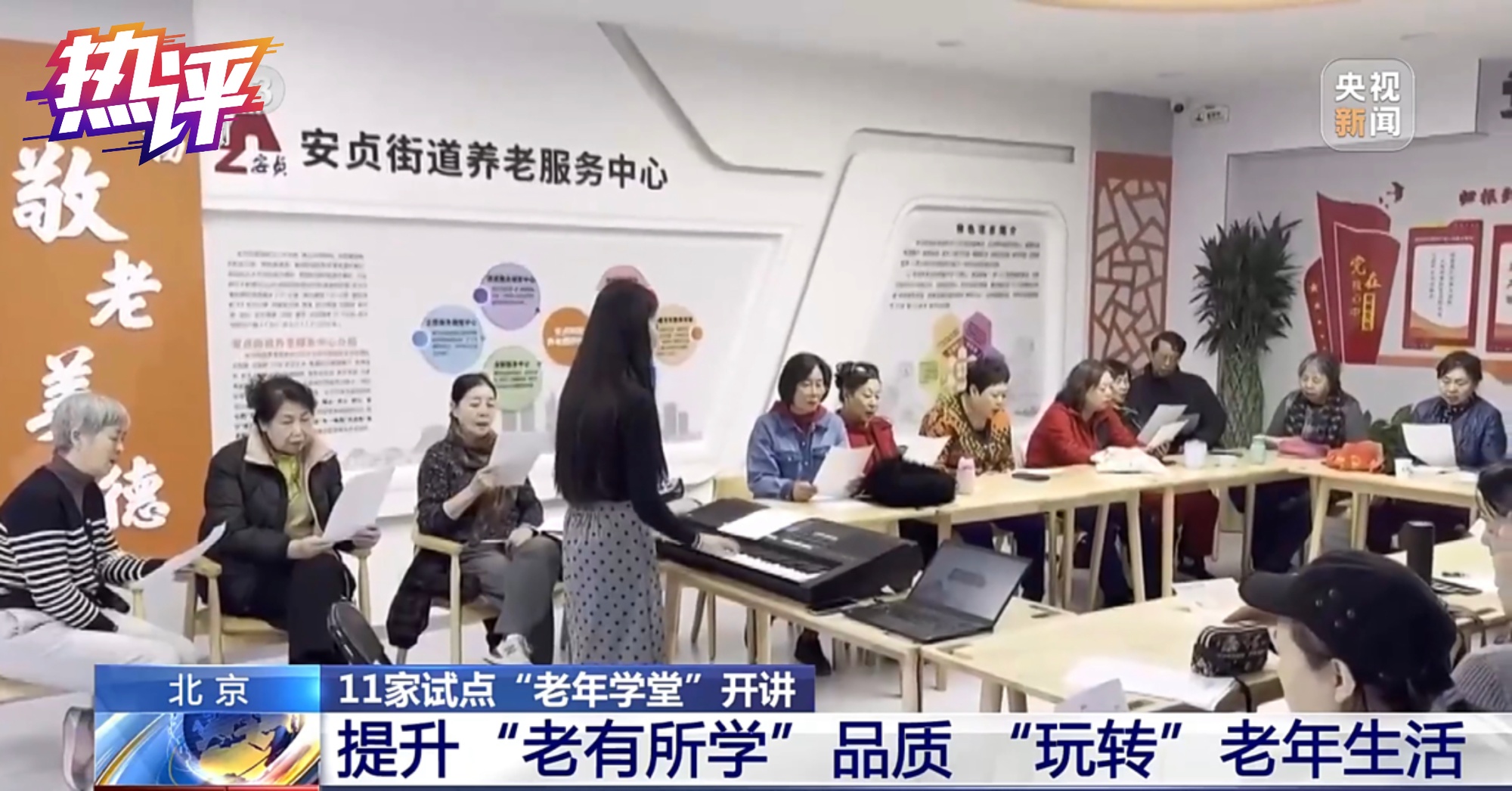

“我家就在附近,今天看到养老服务中心有这么丰富的医康养服务,我感觉非常安心,家门口养老也能享受幸福时光。”北京海淀区李奶奶的欣喜,道出了区域养老服务中心展现出的“一体多用”的复合优势,它顺应着社会养老需求多元化的趋势,无论是居家养老、社区养老还是机构养老,都因它的出现有了新体验。对于选择集中照护的老人,这里提供低于市场价的机构专业照护服务,过几条马路就能回家,孩子探望也很方便,实现了“养老不离街”“亲情不隔远”;对于社区的活跃老人,这里扮演着“食堂+学堂+活动中心”的多重角色,一顿午餐、一堂书法课、一场健康讲座,都在步行可达的范围内;对于居家养老特别是失能半失能老人,这里就是上门服务的调度中心,送餐、助浴、护理、陪医都能快速响应,像“外卖”一样便捷,把服务送到老人的“床边、身边、周边”。

更重要的是,区域养老服务中心在三级养老体系中承上启下,担负起了资源枢纽的关键功能。向上,它接受区级养老服务指导中心的安排,对接医疗、康复等专业资源;向下,它辐射社区驿站、联动家庭养老床位,形成分层有序、响应及时的服务网络。

自2023年《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》首次明确提出“区域养老服务中心”概念以来,北京已建成了105家区域养老服务中心,2025年还将新增50家,未来将逐步实现街道全覆盖。这一模式的意义远超一城一地的探索——它已被纳入2025年初中共中央、国务院发布的《关于深化养老服务改革发展的意见》,成为国家层面重点推广的改革举措。《意见》明确提出,在乡镇(街道)层面主要依托现有敬老院和优质民办养老机构,改扩建为区域养老服务中心,承担政策咨询、服务转介、资源链接等功能,打造养老服务“一站式”办理窗口和资源信息平台。健全县乡村三级养老服务网络,契合养老服务基层化的发展规律,有助于推动城乡养老服务均等化,让绝大多数老年人在熟悉的环境中安享晚年。根据《意见》部署,养老服务网络将于2029年基本建成,2035年全面健全。

区域养老服务中心代表的不仅是一种设施补充,更是一种养老理念的重塑。它为中国式养老提供了政策智慧与人文关怀,托起的不仅是老年人的生活质量,更是一个社区的温情、一座城市的温度,一个社会的文明程度。让每一位老人都能享有体面、安宁、有尊严的晚年,正是我们不断前行的方向。

编辑:陈彤彤