新黄河记者:侯超

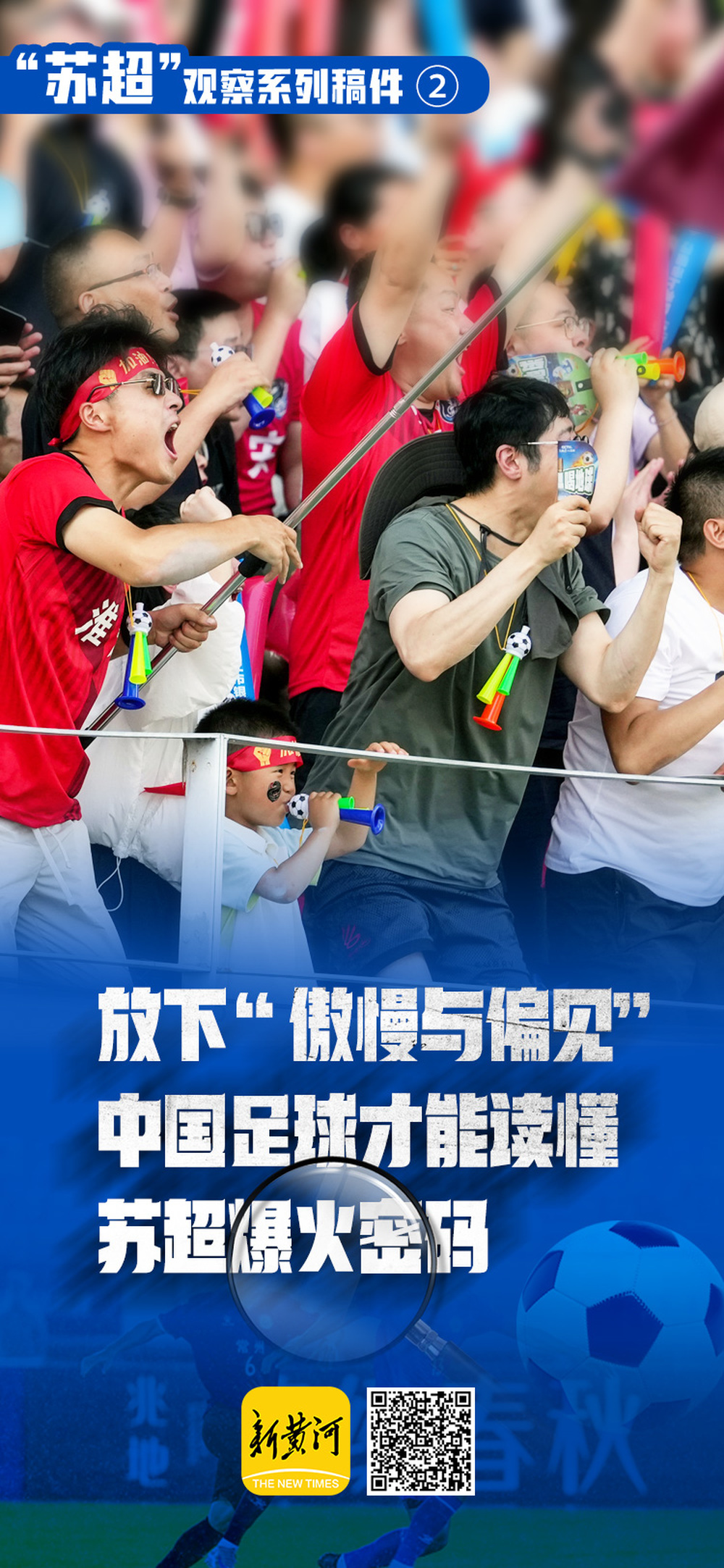

在这个没有大型赛事的夏天,体育领域的“小编”很忙。除了中超、国足等常规选题外,爆火出圈的苏超已经成为“常规KPI”,从没有门票的“偷偷观察”,到层出不穷的AI动画,足球这个经久不衰的热门IP终于在苏超的全民狂欢中打开流量密码,由此引发的创作热潮更是席卷舆论场。

在发挥巨大能量的同时,“苏超”也难免夹杂着泥沙与灰烬。尤其是当这项全民赛事被放到中国足球、职业联赛的对立面时,它既成为映射中国足球发展的一面镜子,也因自身在竞技、组织等环节的现状而遭受审视。在这样的背景下,苏超在不同的环境之中扮演着不同的角色,球场之上是超越地域的足球狂欢,舆论场中则是众口难调喋喋不休。

其实,出生在“泥土”中的苏超并没有那么复杂,对于中国足球而言,它绝不是洪水猛兽,只有放下“傲慢与偏见”,我们才能在中国足球职业化发展31年后的今天真切面对这具庞大躯体下的痼疾与真空。

只要能够俯下身,就能够让球迷走进场

关于苏超爆火的话题已经不再新鲜,但今时今日,从对比中国足球发展的角度来看,整个行业似乎并没有产生真正的震动。有人在预言苏超的衰退期,有人在分析其平庸的竞技水平,这些都是行业中存在的客观认知,但同时也说明,面对一项爆火的赛事,中国足球行业的管理者似乎从来不是最主动的一方。就像此前足协将介入苏超运营的传言不了了之,他们从来不急于辟谣或澄清,也没法俯下身子真正面对意外出现的竞争者。

这恰恰是中国足球与职业联赛发展的最大短板,无论是职业联赛建设还是国家队体系搭建,其背后的体系总是由上至下,虽然顶层设计足够完善,但由于缺乏根基,导致许多政策无法全面落地。并且,在这样的体系中,地方与俱乐部自身的主观能动性被大大削弱,一句“中性名”,大量俱乐部就失去了投资人的支持,一句“安全原因”,许多比赛在入场人数上大幅缩减。这样的生态环境决定了,球迷只是中国足球的附属品而不是决定力量,甚至很多职业球员在社交媒体上也有类似的观点:发工资的是老板,而球迷只是过客。

对比之下,真挚的苏超却向老百姓表达了足够的善意,在地方组织的密切配合中,联赛运营的臃肿环节被大大削弱,保障球迷的体验感成为赛事筹备的核心原则。从球迷专列到观赛享受的文旅套餐;从烧烤店的显眼广告到5元的低价门票,懂不懂球没有关系,看热闹也同样欢迎,就这样,苏超以不怕“赔钱”的勇气做了一笔“大生意”,至少到目前为止,进行了6轮的苏超在品牌效应上要远远高于完成了16轮比赛的中超。

只要坚持正能量,就能够获得大流量

苏超火得太快了,也正因此,当舆论无法充分消解赛事流量的同时,便会在导向与议题上出现忙乱。在这一背景下,羸弱的中国足球成了对比的对象。

“南通挑战国足”“苏超球员比国足更加勇敢”等话题在网络洪流中被以讹传讹,黑流量成为苏超的附属品,同时也让它被不断过分解析。

其实,这项赛事没有那么复杂,参赛球员以普通人为主,即便有过职业经历也深知这个行业的不易。笔者曾经与苏超球员有过深入交流,他们对比赛的竞技水平有理性的认知,穿上国足球衣曾经是每个人的梦想,只是追梦之路太过崎岖,他们才在机缘巧合下找到了苏超这片“处女地”。

因此,无论是传统媒体还是自媒体,或者普通球迷。当我们因这项赛事的纯真投向关注时,也需要在表达态度时保持真实的底线。

这片普通人的奋斗场上有太多动人的故事,镇江队球员许俊杰在空调修理工与球员的双重身份中无缝切换。一胜难求的常州队在赛后总能看到不离不弃的球迷……当中超的话题总聚焦在球员的续约、投资人的纷争、主教练的去留等利益之争时,苏超却摆出了“情感至上”的态度。诚然,在这份真挚的背后有当地政府的付出、球员们在待遇上的让步以及多方面的大力支持,但同样的政策中超球队并不是没有条件享受,只是在复杂的运转机制中失去了这样的红利。

苏超球队成为不了职业球队,在这里也很难走出改变中国足球命运的球星。但谁又能否定,看台上没有哪个小朋友会因此点燃足球梦想,那些在职业联赛得不到发展机会的年轻人会因此延续自己的足球人生,这些微小的正能量才是苏超最值得珍惜的。

事实总会给出最终的答案,我们需要的不是针锋相对的对立,而是以基本的理智享受这场全民狂欢。只要看到赛场上真正的正能量,就能够有底气追求大流量。

只有珍惜小而精,才能够追求大而美

1994年,甲A联赛诞生,中国足球自此开始了长达31年的职业化进程。其间,随着资本的大量涌入,中国足球有过球市爆满、登顶亚冠辉煌时刻,但是在缺乏造血机制的背景下,中国足球的职业化始终难以撕掉“伪职业”的标签,在失控的发展过程中,中国足球距离群众根基也越来越远。

足球项目的发展来自工业革命,工人阶层的壮大以及市民群体的兴起是其成为世界第一运动的重要原因。在成熟的足球赛事体系中,市民联赛与市民球队永远是最重要的基础元素,在日本、韩国等国家的联赛中,低成本运营但健康发展的市民球队也普遍存在。

但是,在中国足球的版图中,无论是中超、中甲、中乙都普遍需要投资人的持续输血,俱乐部的城市属性始终无法超越其产权所有,赛事与球队就难以与市民群体产生真正的联系。

苏超的运营机制正是对中国足球传统运营模式的“反向例证”。当城市与市民真正成为球队与赛事的“话事人”时,足球所蕴含的最激动人心的力量被彻底激发出来,与其说“地域梗”是苏超破圈的钥匙,倒不如说是在足球场上,江苏“十三太保”们的奋斗者又焕发出了竞争的激情。

小到一个区域,大到一个国家,足球文化的成熟与发展从来没有既定的轨道。阿根廷球迷喜欢在看球时纵情高歌,摩洛哥球迷则喜欢整齐划一的呐喊,这些都是长时间的习惯所形成的,自然也就成了他们足球文化的一部分。

在这方面,中国足球也处于探索的过程中,或许,有了像苏超、村超这样“小而精”的成功实验,我们才能够读懂足球发展的真正奥义,在成为足球强国的道路上建立起属于自己的文化自信,中国足球才能够建立起“大而美”的发展体系。

相关链接:

摄影:新华社 校对:王菲 综合编辑:姚正 美编:邱晓波