新黄河记者:苏冉

日前,广东省医疗保障局发布的一则《关于建立健全门诊医保支付方式改革的通知》,引发全国医保圈热议。《通知》提到,从2026年1月1日起,该省普通门诊将全面实行 “按人头付费 ”的结算方式,同时探索开展门诊特定病种支付方式改革,支持村卫生站开展门诊服务等。

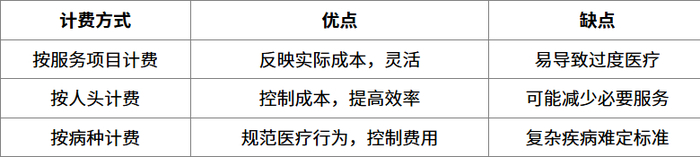

通知明确,各市医疗保障部门要按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则,加强总额预算管理,确定普通门诊年度按人头付费标准,并根据普通门诊统筹运行情况适时进行动态调整。有专家表示,这种支付方式的优势在于能有效遏制过度医疗行为,对普通患者来说,过去常见的大检查、乱开药等现象将减少。

何谓按人头付费?和以前有啥不同?

过去,医保机构主要根据“具体医疗项目的数量”(如检查次数、开药剂量等)来向医疗机构门诊医疗支付费用。例如,患者在医院看个感冒,验个血30元,开几盒感冒药100元,医保就按照这130元的项目费用来报销。这就导致有些医院为了增加收入,可能会多开检查、多开药,出现过度医疗情况。

门诊按人头付费是指医疗保障部门根据医疗服务机构在一定服务时间内(通常为1年),为签约参保人所提供的门诊服务总人次,经过考核后,按照一定补偿标准,拨付给医疗服务机构的一种支付方式。

例如,一家社区医院有1万名参保人签约,医保部门根据当地情况,确定每人每年的付费标准是100元,那医保就会提前把100万元的门诊费用拨付给医院。这一年里,不管这些参保人来门诊看病多少次,医院都得用这100万元来提供服务。“要是医院把费用控制得好,一年下来只花了80万元,那剩下的20万元就可以留着,用作医院的奖励或者发展资金;可要是超支了,花了120万元,多出来的20万元就得医院自己承担。”一位专家撰文表示,按人头付费后,医院得自己控制成本,现在按“人头”或“病种”给付固定费用,过度医疗的现象将越来越少。

这一《通知》意味着,医院门诊费用管理将与住院管理进一步衔接,总额预算、风险调整和质量考核等机制将延伸到基层医疗和日常门诊。在这之前,广东已有18个市试点了按人头付费。此次全省推行,是在这些试点基础上统一规则,明确计算方法、调整机制和配套管理措施。

事实上,广东不是第一个进行门诊医保支付改革的省份。最早在2017年国务院《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》中,就提到探索将按人头付费与慢性病管理相结合。2021年《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》要求,完善与门诊共济保障相适应的付费机制,对基层医疗服务可按人头付费。

公开资料显示,门诊待遇走在全国前列的北京自2024年试点按人头付费,涉及糖尿病、高血压等病种。浙江则在2019年就在全省范围内推行医保支付方式改革,在门诊探索结合家庭医生签约服务,实行按人头付费,目标是医保基金支出年增速原则不超过10%,基层和县域就诊率分别达到65%和90%以上。

改革后,老百姓看病会受影响吗?

专家表示,新规实施后,医院为了节省费用,会更注重参保人的健康管理,预防疾病发生。比如,对于高血压、糖尿病等慢性病患者,医院会定期随访,督促患者按时服药、合理饮食、适当运动,控制好病情,减少并发症的发生。“因为一旦患者病情加重,需要住院或者接受更复杂的治疗,医院的成本就会增加。患者患病几率降低了,去医院看病的次数少了,费用自然也就少了。”

不过,有业内人士提醒,按人头付费不是医保改革的起点,而是发展到一定阶段才能推出的产物。它要求医保部门不仅有稳定的基金管理能力,还要具备对参保人群风险和医疗需求的精准测算能力。这背后依赖的,是覆盖各省乃至全国的医保信息系统、标准化的诊疗记录、可比的数据分析,以及实时监控和调整的能力。没有这些基础,提前包干只会让风险难以控制,甚至可能导致资源分配失衡。

校对:刘恬 编辑:刘玉红