新黄河记者:李焜染

进入9月,渤海迎来开海季,渔港热闹非凡,一艘艘渔船驶向大海,收获秋日的第一网丰收。

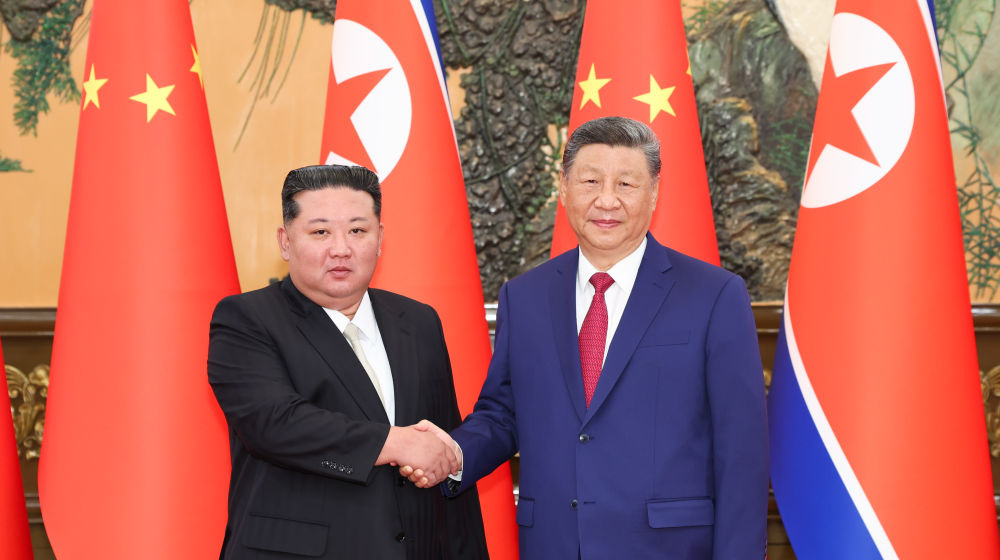

海洋不仅是自然的馈赠,更是推动经济社会发展的新引擎。在山东烟台长岛南隍城岛,渔民葛茂武扎根海岛多年,从率先养殖黑鱼到在经海海洋渔业做底播增值,他学习了新技术,见证了渔业养殖的变革;在烟台市海洋经济研究院,“鱼大夫”王鹤创建了山东首个渔业行业创新工作室,带领团队攻克海洋生物疾病,解决渔民的急难愁盼......从渤海湾的渔港到黄海之滨的实验室,从深海钻井平台的操控室到海洋牧场的养殖工船,在山东这片绵延3000多公里的海岸线上,正活跃着一群“向海而生”的追梦者,这些不同年龄、不同领域的海洋人才,正用双手托起山东“向海图强”的新蓝图。

底播增殖,水产病害防控......他们扎根在海上

金秋时节,是葛茂武一年里最为繁忙的时候,今年他尤其忙碌:投入大海养殖3年的虾夷扇贝苗到了收获的季节,每天他都要叮嘱潜水员,捕捞不同海域的苗样本,进行测量对比,这项工作,被称为底播增殖。

“前期将人工培育的海参、海胆、虾夷扇贝苗种投放到环境适宜的海域,让它们自然生长、繁殖。到了成熟时期,收获上来。”葛茂武告诉记者,底播增殖的核心是对苗种规格、底播环境、播苗密度等关键要素的严格把控,保证生长环境。

(大钦岛东村渔民正在作业)

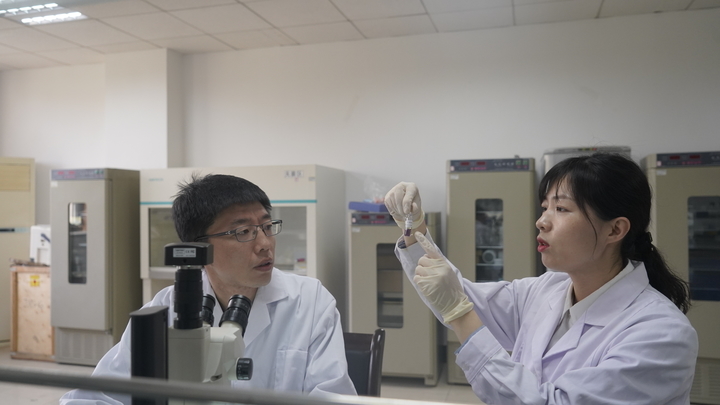

与葛茂武的工作环境类似,王鹤的工作大部分时间也在海上。作为烟台市海洋经济研究院工程师,她经常要和大海里的生物打交道,“我之前主要从事水产养殖病害防控与健康养殖工作,现在我在养马岛挂职,参与养马岛近岸海域生态环境质量提升与产业融合发展EOD项目。”王鹤说,目前她参与的旅游旺季电动自行车与经营摊点综合整治攻坚行动,探索破解贝类废弃物的资源化利用途径以及海域开发管理提档升级路径,已经初显成效。

在潍坊昌邑海岸,“海上风电+海洋牧场”示范项目的成功落地,离不开浙江大学海洋学院副教授顾艳镇的团队,针对风电建设可能对生态造成的影响展开研究,提出建设海上风电和海洋牧场观测设备,通过对海上水温、水质等要素的观测,评估生态效应。这一项目构建了“绿色经济+蓝色粮仓”立体开发的新旧动能转换发展新模式,是山东省首个海洋牧场与平价海上风电融合示范项目。

在山东,海工装备、海洋生物医药等海洋产业领域,身处一线的科研人员的创新力量功不可没。全球作业水深、钻井深度最大的半潜式钻井平台“蓝鲸1号”,全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船“国信1号”等重大成果的诞生等等,都离不开海洋人才的智力支撑。

海洋院士领军人才汇聚,山东构筑海洋发展“智慧高地”

前不久,滨州职业学院军士(海洋)学院申报的《基于大模型的航海警告自动化更新技术研究》成功入选“2025年第二批山东省海洋服务业重点项目”,这是滨州职业学院携手清华博士攻关智慧航海获得省级重点项目;8月26日,从事海工装备和高端装备检验检测技术研究、标准制修订的海检集团战略发展总监、海检检测有限公司董事长洪晓莉荣获“青岛拔尖人才”称号。她参与的深海张力腿平台筋腱研制关键技术开发、复合接地材料技术研究及检测能力开发、国产绝缘料超高压海缆和软接头性能验证技术开发、600公里磁悬浮关键零部件型式试验检测技术研发等重点项目,为山东海洋检测贡献了智慧。

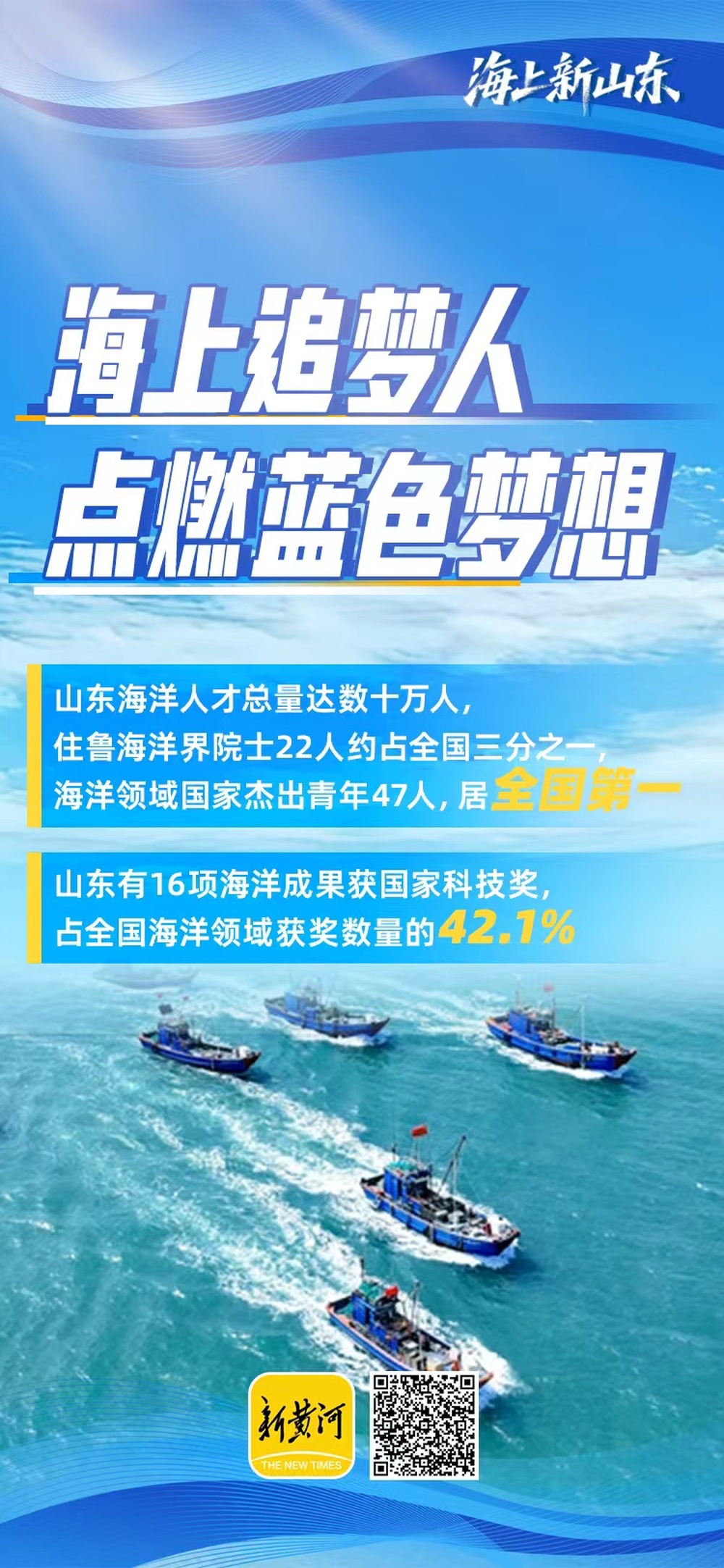

山东的海洋人才优势显著,是当之无愧的海洋科技人才大省。目前,住鲁海洋界院士达22人,约占全国的三分之一,在海洋领域国家杰出青年有47人,位居全国第一,国家和省级领军人才数量也在全国名列前茅,海洋人才总量达数十万人。这些高端人才成为山东海洋科技创新的核心力量,为海洋产业发展提供了强大的智力引擎。2024年,山东海洋经济突破1.8万亿元,居全国第二位;15个主要海洋产业实现增加值8068.6亿元,连续五年居全国首位。

(王鹤在养鱼大棚里采集患病鱼进行解剖划线培养病原菌)

其中,青岛拥有全国30%的涉海院士、40%的涉海高端研发平台和50%的海洋国际领跑技术。青岛还集聚了崂山实验室、中国海洋大学、中国科学院海洋研究所等知名涉海科研机构;中国科学院烟台海岸带研究所聚焦海岸带可持续发展,承担了多项国家级科研项目,汇聚了一批优秀的海洋科研人才;威海推进威海国家海洋综合试验场建设,该试验场作为重要的海洋科技创新平台,涵盖了海洋牧场、海洋装备测试、海洋生态监测等多个功能区,为海洋人才开展科研试验、技术验证提供了便利条件。

优势平台搭建,山东经略海洋点燃“蓝色梦想”

从事水产养殖行业14年,王鹤也收获了不少业内的肯定。目前,她已获得全国技术能手、山东省先进工作者、山东省富民兴鲁劳动奖章、齐鲁工匠等荣誉称号,科研成果以及荣誉的取得,她认为和研究院提供的平台有关,2017年,在山东省第一届渔业行业职业技能竞赛中,王鹤荣获病害防治员赛项第一名,两年后她带领团队创建了山东省首个渔业行业创新工作室——王鹤创新工作室,2021年,她又牵头成立了山东省水生动物疫病防控监测区域中心(烟台),这是山东的第四个监测区域中心。

(实验室里工作人员一起进行细菌的分类鉴定)

葛茂武是南隍城岛率先养殖黑鱼的渔民,也是最早转型来到经海海洋渔业工作的。记者联系他时,他直说现在海洋渔业变化巨大,“在国家级海洋牧场,监测这片海域只需要几个人,省时省力,大平台建得好,”他感叹,贝类有修复水质、涵养生态的作用,公司还在海中投鱼礁、种海草,持续修复海底环境。

近年来,山东海洋人才在各个方面为海洋事业贡献力量,他们有的深入研究渔业养殖技术创新,推动传统渔业向现代化、智能化转型;有的在海洋医药领域,从海洋生物中提取有效成分,研发出多种治疗疾病的药物和生物制品,为人类健康事业作出贡献;“蓝鲸1号”“国信1号”等海洋重大成果的诞生,都有海洋人才拼搏的身影。

“十三五”以来,山东共有16项海洋成果获国家科技奖,占全国海洋领域获奖数量的42.1%。在海洋监测、海工装备、海洋新药创制、海洋生态保护等领域涌现出一大批代表性成果。目前海洋领域有12位专家教授获省科技奖,占全省获奖总数的36%。

秋天的海岸线,既有丰收的喜悦,又有宁静的诗意。山东正以不断完善海洋人才建设体系,更开放的姿态、更优厚的政策、更广阔的平台,吸引全球海洋人才汇聚,念好海上“人才经”,在海洋强国建设中贡献山东力量。

编辑:郑楚翘 校对:汤琪 剪辑:刘美琪