新黄河记者:苏冉

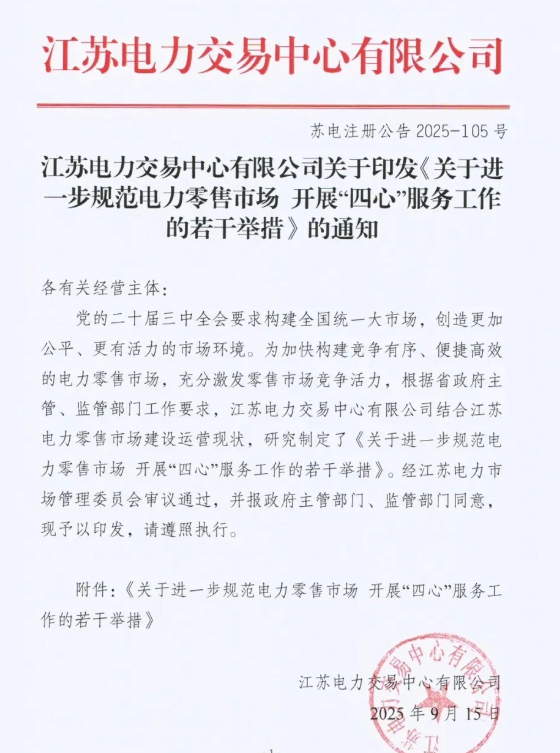

限价、实名、现货传导“三箭齐发”,困扰售电市场多年的批零价差顽疾有望彻底得到解决。9月15日,江苏电力交易中心发布的一则通知引发售电圈热议。新规中最引人注目的条款当属价格限制措施,明确设置3%涨幅天花板,严控零售电价波动。此外,新规鼓励5%-10%电量与现货市场联动,同时设置分时固定价格、分时浮动价格两类标准化零售套餐,提高市场透明度。

事实上,不仅是江苏电力交易中心,近段时间以来,从陕西、安徽到四川、山东、新疆,多个省份密集出台针对售电公司批零价差管理的细化政策。尤其是国家发展改革委、国家能源局近日印发的《电力现货连续运行地区市场建设指引》,明确要求建立健全价差管理机制和超额收益分享机制。伴随这一系列举措落地执行,电力市场的规范发展将迎来崭新一页 。

价格欺诈、伪造合同、转嫁成本,看售电公司如何违规攫取暴利

日前,陕西省电力交易中心发布了一则告知书,一举揭开了售电公司的重重乱象,这是继广东电力交易中心今年7月发布5家售电造假通报后,售电行业的又一颗”深水炸弹“。

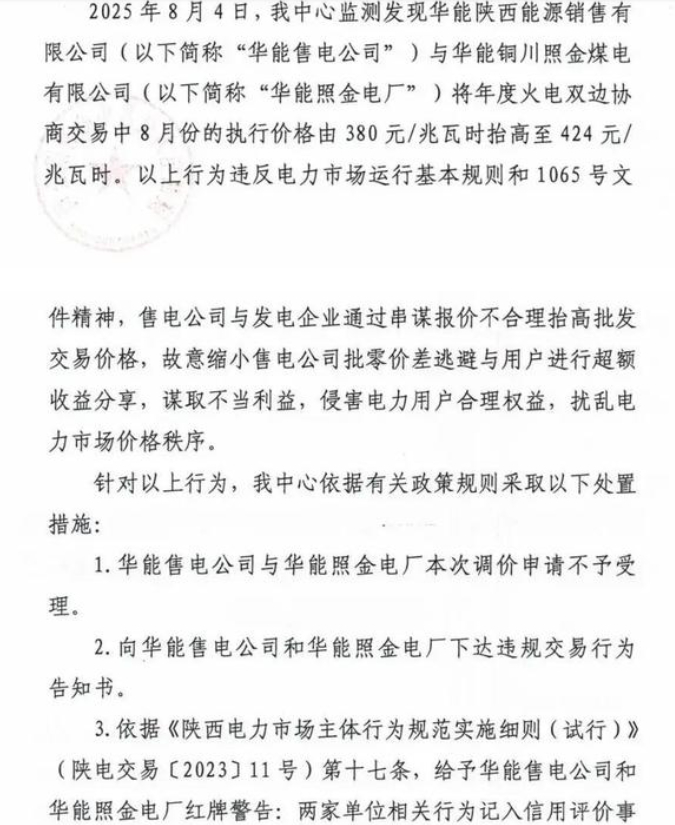

8月中旬,陕西电力交易中心在官网公开发文表示,华能陕西能源销售公司与华能铜川照金煤电有限公司两公司将年度火电双边协商交易中8月份的执行价格由380元/兆瓦时抬高至424元/兆瓦时。该行为即售电公司与发电企业通过串谋报价不合理抬高批发交易价格,“故意缩小售电公司批零价差,逃避与用户进行超额收益分享,扰乱电力市场价格秩序。”

针对上述违规行为,陕西电力交易中心不仅驳回其调价申请,同时作出对上述两公司给予红牌警告并记入信用评价事项各扣100分等严厉处罚决定。

无独有偶,7月17日,广东电力交易中心发布关于对广东恒运售电有限公司等5家售电公司伪造材料的通报。经查明,广东恒运售电有限公司等5家售电公司提交的验资报告均为伪造资产证明材料。根据《售电公司管理办法》等有关规定,对涉事售电公司提供虚假申请材料违法违规进入市场的行为予以通报,并对其采取限期整改措施,若逾期未整改,将按有关规定,启动强制退出程序。

如果把时间线拉长,类似售电乱象并非孤例,多地均在加强监管力度。

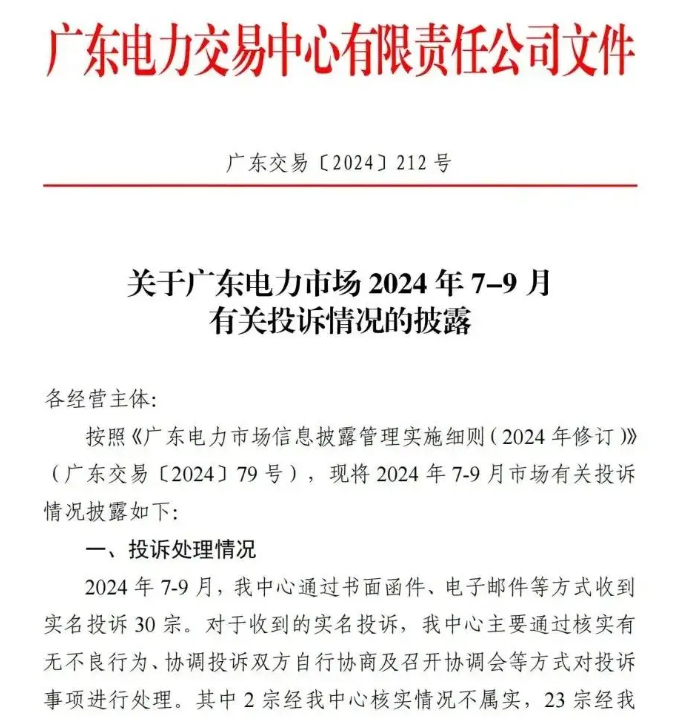

2024年7-9月,广东电力交易中心通过书面函件、电子邮件等方式收到实名投诉30宗,检查核实发现多家售电公司存在误导或欺诈行为。同样是该省2022年1-5月投诉情况通报中显示,售电公司不诚信行为导致其平段电能量价格超过市场均价 20%以上,个别售电公司(如广东福润德电力销售有限公司)零售用户投诉其平段电能量价格超过市场均价30%以上。

如果仔细梳理各地通报的售电乱象公告可以看到,售电公司的违规行为主要集中在价格欺诈、伪造合同、转嫁成本及违规代操作等方面。

以最为常见的“批零价差暴利”为例,当发电侧因煤炭价格下降或新能源大发出现降价时,售电公司并未将红利足额传导给终端用户,而是将 “价差” 截留为自身利润。

以陕西为例,2025年7月,当地零售交易结算电量达97.82 亿千瓦时,参与交易的售电公司有 137 家、用户 11868 家。当月零售市场整体批零价差为0.0338 元 /kWh,但有15家售电公司的批零价差高于0.1 元/kWh,53 家在0.05-0.1 元 /kWh之间。这样的差距,让发电侧的降价红利 “打了折扣”,也让终端用户的期待落了空。

此外,伪造合同、假公章签约也是常见违规现象。即在用户不知情的情况下,售电公司擅自伪造印章、虚假合同,绑定用户参与电力交易,严重侵犯用户权益。还有个别售电公司强行索取用户交易平台账号密码及电子签章权限,自行操作交易系统,擅自抬高售电价格,侵犯交易公平等。

多地电力交易监管部门纷纷“亮剑”, 明确3%涨幅上限及设置“价格防护墙”

对于普通消费者来说,面对上述乱象的疑问在于,现实操作中,电费已经交给国家电网或者南方电网一类的供电部门,其中的售电公司具体起到什么作用呢?

这需要从电力体制改革说起。过去,电力是“发输配售”一体化运营,供电局既负责发电、输电,又承担销售职能。用户对电价没有议价权,只能被动接受统一定价。自2015年《关于推进售电侧改革的实施意见》(业内称“9号文”)出台后,我国开启电力市场化改革,将发电与售电业务逐步向社会资本开放。

改革后,发电侧放开、新能源激增,售电公司作为“中间商”登场,理论上可通过“集中采购—分散销售”为用户提供低价电、推动清洁能源消纳。

改革初期,售电行业确实经历过“黄金时代”,掌握信息与资源的企业靠价差赚得盆满钵满。以广东为例,2016年售电公司拿下73%的交易量,从电厂让利中瓜分超过4.5亿元。然而,随着电改深入,售电市场迅速进入“微利时代”,购销差价越来越小,电量越来越难签,用户越来越难服务,市场越来越严监管。更严峻的是,2025年,全国已有超200家售电公司被强制退市或注销。

当前,江苏、湖南、重庆等地电力交易中心正在全面清理“僵尸企业”,全国正掀起一场售电行业“退消潮”。而面对批零价差等违规问题带来的市场乱象,各地纷纷出台政策 “亮剑”。

陕西率先发力,8月1日发布通知,建立零售市场超额收益分享机制。与此前的征求意见稿相比,正式文件上调了价差阈值:当售电公司月度平均度电批零差价高于 0.015 元 / 千瓦时,超出部分由售电公司与用户按 2:8 比例分享。这意味着,用户能拿到更多的超额收益,有效保障了自身权益。

随后,安徽在9月1日发布的征求意见稿中,将价差触发门槛进一步降低至 0.008 元 / 千瓦时,超出部分同样按 2:8 比例与用户分享。更低的门槛,意味着对售电公司的管控更严格,也让用户能更早、更多地享受降价红利。

山东的做法更为巧妙,虽未直接建立收益分享机制,但通过设置 “零售套餐封顶价格” 规范市场。文件明确,现阶段所有零售套餐都需设置可由用户选择的封顶价格,作为结算依据。这一举措从源头遏制了售电公司随意抬高价格的可能,为用户筑起了一道 “价格防护墙”。

9月15日,江苏发布售电“最严新规”。明确要求,价格浮动套餐的上浮参数上限不宜超过最近一次年度交易均价的3%,下浮参数下限不宜低于0。这意味着售电公司在零售套餐设计中,涨价空间被严格限制在年度均价的3%范围内。如果价格参数达到上限或下限,系统将触发预警机制,需要法定代表人再次确认才能继续交易。

全国层面,国家发展改革委、国家能源局近日印发了《电力市场计量结算基本规则》(发改能源规〔2025〕976号),该规则填补了电力市场“1+6”基础规则体系的最后一块空白,为全国统一电力市场计量结算工作提供了关键制度保障。新规通过规范电费结算,提高结算工作的效率和质量,通过明确时序、界定责任、资金规范,为经营主体电费的颗粒归仓提供了有力制度保障。

业内人士认为,售电行业的乱象,本质是"改革红利"与"监管滞后""企业逐利"交织的产物。当前电力市场已进入“全面市场化”时代,靠“抬价卖电”“圈客户薅羊毛”的粗放式售电公司,注定被清理出局。售电公司要长期生存,靠的不是关系、不是信息差,而是专业能力和服务价值。

一个健康的售电市场,需要监管部门的严格执法、企业的自律创新,更需要每一位用户的理性选择。

编辑:孙菲菲 校对:高新