► 文 观察者网 周毅

数字经济的发展,让“网约车出行”成为很多人生活中不可或缺的一部分。

据交通运输部7月3日最新消息,网约车监管信息交互系统今年5月共收到订单信息7.7亿单,环比增长5.9%。承载于数亿级网约车订单之上的,是无数普通人的消费和就业。可以说,在今天的中国,网约车不仅是一种出行选择,更是一种人与人相互连接的方式。

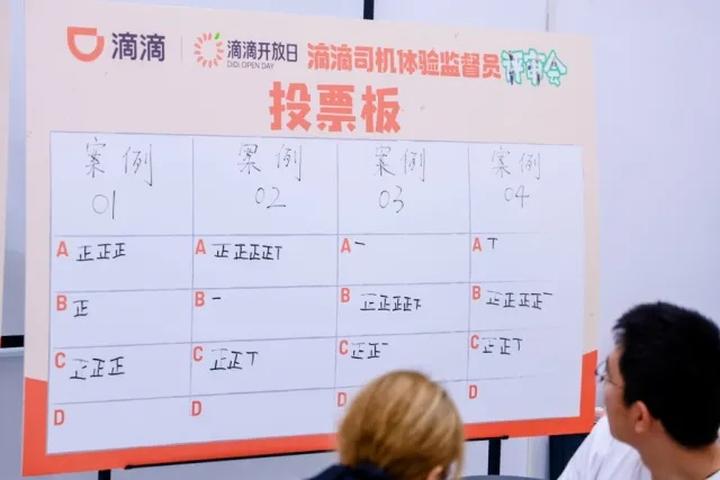

网约车行业的不断发展,自然带动了网约车平台身份角色的深层次转型。网约车平台不仅要做好“流量管道”,更应该当好乘客和司机的“守护者”。日前,一场与众不同的“评审会”在滴滴中山开放日举行:会场里没有传统的领导讲话和企业宣传,有的只是平台和乘客、司机和专家的面对面,大家热火朝天讨论,平台虚心听取意见。

在我们所处的这个时代,真诚的倾听有时候会比一份所谓的“完美方案”更加珍贵。

在这场评审会里,滴滴不是“规则制定者”,而是“议事召集人”。从司机们普遍关心的“洗车费”到“跨城费”,这场评审会上大家不讲套路,只谈实际问题——每一条司机的困惑和诉求,也都可能转化为平台服务优化和业务改进的潜在方向。某种程度上可以说,这是一场网约车平台从“单向管理”到“双向共建”的一场当代互联网治理实验。

一场“没有套路,只谈问题”的评审会

和大多数开放日、交流会不一样,滴滴中山的开放日评审会,大家谈且仅谈两件事:“洗车费”和“跨城费”。

对大多数乘客而言,“酒后打车”只是一个小概率事件;但对很多夜班司机而言,搭载酒后乘客的概率却并不小——尤其是遇到酒后乘客“污损”车辆的情况,司机更是犯了难:“污损”带来的洗车费用和误工时间都不少,从认定、协商到支付,每个环节几乎都是问题。白班司机遇不到的问题,可能成为夜班司机绕不过去的“急弯”。

相比放任这些潜在的“街头争吵”滋生蔓延,在这场评审会上,滴滴主动把它们搬上了“圆桌”。

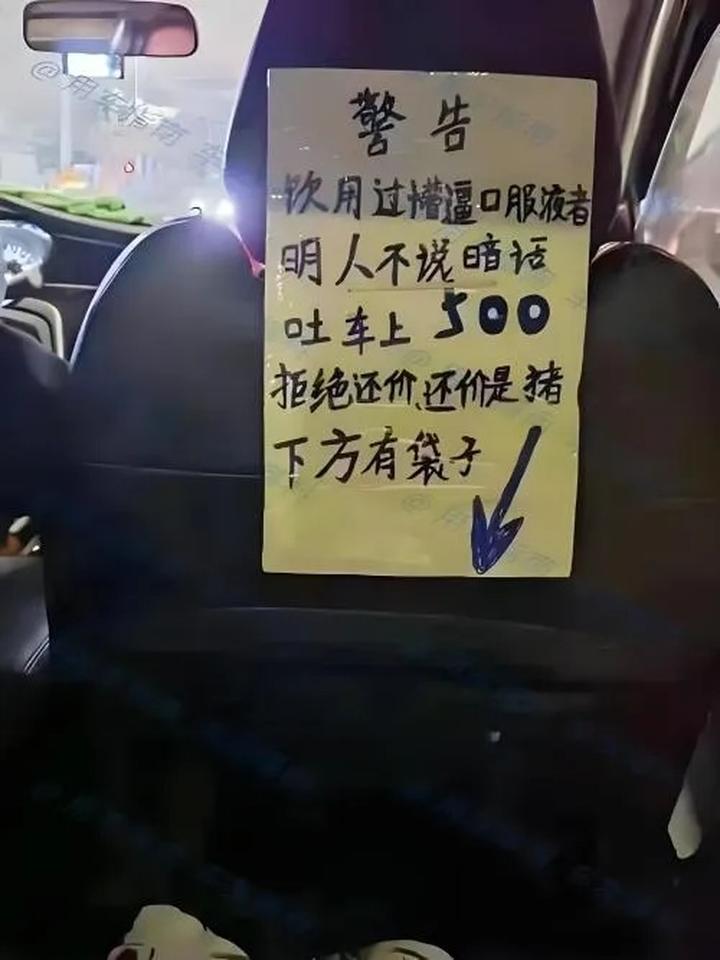

一位司机展示了一段“画面感极强”的行车记录仪画面:深夜里,醉酒的乘客在车内剧烈呕吐,污秽物从座椅蔓延到脚垫,浓郁的异味,几乎要从会议室的大屏幕上冲出来——现场所有人都沉默了。原来,“个别司机的部分遭遇”,其实是整个行业不容掩饰、无法遮盖的共同问题。

乘客偶尔的一次“不小心”,可能就会给司机造成不菲洗车费用和误工损失。怎么认定?怎么定损?怎么赔偿……听取司机反映的棘手情况,几乎每个环节都存在需要沟通的问题。来自乘客的追问和质疑,更是将讨论带入了更深层次:在缺乏第三方“在场”的情况下,如何证明呕吐物有多少?若司机夸大损失怎么办?

在评审会上,滴滴并不是以一种规则宣布者的身份作壁上观,将问题高高挂起。作为平台,滴滴更多是“抛砖引玉”,让司机和乘客在会上各抒己见,同时引入平台、律师和学者的看法,大家平等地讨论解决办法。这不仅是一个让司机和乘客互相理解的场合,更是一次公开讨论解决办法的机会。

在当天的开放日现场,同样热烈焦灼议题是“跨城费”。

对跨城这样的远距离订单,很多司机可谓是“又爱又怕”。跨城距离长、客单价高,司机乐意跑;但是很多时候跨城订单会遭遇“空驶”,要遭受额外的损失。在一些司机看来,空驶是这次出行的一部分,乘客或许应该支付一些返程费用;但在一些乘客看来,这部分成本本来就属于司机“运营支出”,并不应该转嫁给消费者。

圆桌上的讨论有多直接,街头上的纷争恐怕就有多激烈。

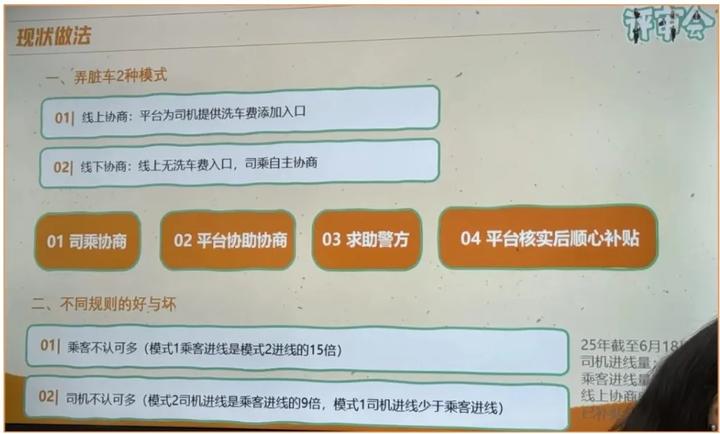

对于这个实际问题,滴滴提出了两种解决模式。一种是平台定价、开通跨程费,平台不允许司机额外加价(平台系统自动添加跨城费);另外一种是平台不定价,允许司机在行程前与乘客协商,但金额不得高于去程高速费。由于目前仅有少部分地区开通了跨城费,大部分地区仍采用第二种方式,不少司机希望平台能够“多想办法”。

在这场评审会上,滴滴听取各方意见,提出了“告别跨城空驶”的三个规划:第一阶段,减少司机空返,持续优化司机返程优先派单应答率,第二阶段,优化返程费收取方式,增加乘客议价产品功能,第三阶段将返程费计入定价。此外,如抽佣,判责,导航,派单,奖励补贴等建议问题,滴滴也现场承诺将不断予以改善。

司机们说出实际问题,乘客们说出心里话,当大家开诚布公地坐在一起交流“实际问题”,原本剑拔弩张的司乘纠纷,变成了所有人齐心协力要闯过的关卡;当实事求是的精神代替了推诿指责的态度,那些潜于暗流中的问题必然全部暴露于水面之上。人们愿意去解决它,就可以解决它。“道阻且长,行则将至”。

人之为人的强大,从来不在于用蛮力征服他人,而是在团结和信任中,找到解决问题的智慧和力量。

倾听,比“完美方案”更珍贵

事实上,自平台型经济兴起以来,公众对平台型企业的身份、责任讨论,从来都没有停止过。

从商业分工的角度上来讲,居于供需两端中间的平台,有时必须要扮演一个“管理者”的角色。但是在过去,在很多场景下,这种“管理”往往是单向的:规则设计往往来自办公室的灵感,而不来自一线劳动者的真实反馈。或许正因如此,过去市面上不乏各种的闭门会、开放日,但是总让人感觉似乎少了点什么。

滴滴最近的几场开放日,或许给人们提供了一些启发。

有时候,倾听比所谓的“完美方案”更珍贵。

滴滴开放日的评审会,并不是一场以“评审”为包装的企业宣讲会,而是真正让司机、乘客成为提出问题、发出质疑、促成解决方案的人。平台在这个过程中“竖起耳朵”倾听,同时成为议事的召集者、讨论的组织者。这种“双向沟通”的形式,能够让司机、平台、乘客、学者和律师,都加入进来,这正是滴滴开放日的“开放”所在。

这场评审会,折射出滴滴开放日的三个特点。

首先是重视“真实声音的引入”。在这场会议上,没有平台的“夸夸党”,也没有政策的“复读机”,所以人都是朝着“聊问题”来的。就拿“洗车费”来说,当很多夜班司机为解决办法争得面红耳赤的时候,很多白班司机坦言,自己还没有遇到酒后乘客造成污损的情况——白天不懂夜的“黑”,这场评审会的含金量还在增加。

再者,重视多元角色协同治理。在过去,很多劳动者对平台召开的讨论会没有什么兴趣,“规则怎么定,不就是平台一句话的事?”但是在滴滴的开放日评审会上,所有的讨论和质疑,都在推动解决问题。比如“跨城费”,当司机提出质疑之后,乘客提出了对质疑的质疑,平台没有“一刀切”决策,而是通过透明讨论寻找司乘平衡点。

同样重要的是问题追踪的闭环化。中国人自古追求行知合一,只谈问题,不去解决,再多的办法也都是空中楼阁。

从过去几场滴滴开放日来看,很多问题都得到了追踪和解决。滴滴网约车司机与供给发展平台负责人朱泽涛表示,去年底在成都举办的滴滴开放日司机恳谈会,收到了一百多个问题反馈,目前已经有超过三成被优化改进,相应的改进情况也会通过滴滴官方的各种渠道陆续反馈。

可以说,这些开放日和评审会,某种程度上也是网约车行业的一次“治理实验”。

作为头部平台,滴滴能够主动将规则制定过程开放给司乘及社会监督,推动行业从“被动响应投诉”转向“主动共建规则”,有相当大的行业示范意义。跨城费、洗车费……评审会上讨论的都是长期挑战和棘手问题,不少都涉及司乘利益博弈,不可能一蹴而就和一刀切,开放日提供了持续优化的共商共建机制。这些都值得肯定。

结语:

真正推动行业进步的,从来不是一份或者几份所谓的“完美方案”,而是思维方式的转变。当人们不再用非黑即白、党同伐异的标准去评判问题,而是试图去倾听、理解和解决,我们就站在了真正“开放”的大门前。包括评审日和开放会在内,这个世界上没有万能药。人类拥有的其实只有持续对话和解决问题的决心。

当人们不再急于下结论,而是愿意坐下来倾听他人和反观自我的时候,真正的改变,其实正在发生。

来源|观察者网

作者:观察者网