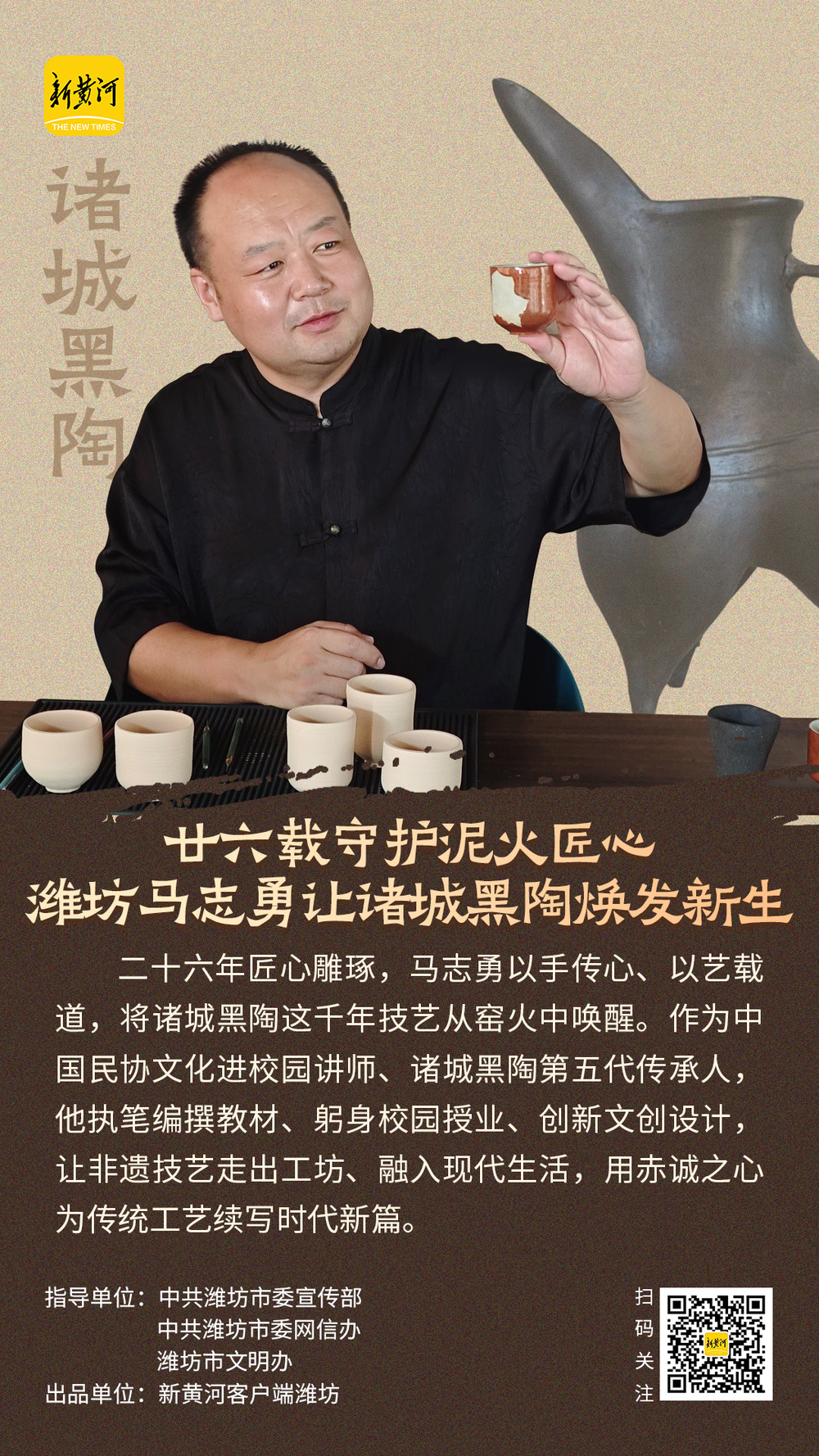

二十六年匠心雕琢,马志勇以手传心、以艺载道,将诸城黑陶这千年技艺从窑火中唤醒。作为中国民协文化进校园讲师、诸城黑陶第五代传承人,他执笔编撰教材、躬身校园授业、创新文创设计,让非遗技艺走出工坊、融入现代生活,用赤诚之心为传统工艺续写时代新篇。

窑火家传,与黑陶结缘半生

马志勇与黑陶结缘半生,泥土早已成为他最亲密的伙伴。在他的工作室里,一款杯子正随着指尖的摩挲逐渐成型,这样的场景,从他18岁学习黑陶制作技艺开始,已在二十多年的时光里不断重演。

诸城黑陶历史悠久,其渊源可上溯到4000多年前,诸城黑陶以“黑如漆、亮如镜、薄如壳、声如磬”闻名,最广为人知的“蛋壳杯”,如今厚度能精准控制在0.1毫米,其“色”的神秘庄重、“型”的简洁质朴、“饰”的精巧雅致、“技”的巧夺天工、“意”的含蓄深邃,共同构成了独特的审美体系。

马志勇与黑陶的缘分,从祖辈便已开启,传到他这一代已是第五代。祖辈早期烧制水缸、火盆等简易生活器具,靠赶集售卖维持生计。从马志勇的大伯开始,黑陶烧制逐渐转向工艺性创作。“从小看着长辈们拉坯、烧窑,对陶器的热爱不知不觉就刻到了骨子里。”马志勇回忆道。他的黑陶制作技艺启蒙于祖父母,后在大伯马新友——非物质文化遗产代表性项目诸城黑陶代表性传承人的教导下,技艺逐渐达到纯熟。

年轻时的马志勇曾就过业,但朝九晚五的生活始终无法替代他内心对黑陶的热爱。“黑陶要传承下去,我要潜心钻研这门手艺。”带着这样的信念,他毅然选择全身心投入到黑陶制作与传承中。

淬火历练,匠心打磨精湛技艺

陶艺的魅力,藏在每一道淬火历练的工序里。选材、过滤、陈腐、成型、修坯、抛光、晾坯、烧制,每个环节都考验着手艺人对力道、时间和火候的精准把握。马志勇介绍,黑陶表面纯净的黑色,并非染色或刷漆,而是源于古老的“高温渗碳工艺”,选用油烟性强的松针、松枝、松木烧制,封闭窑门与烟囱后产生大量碳素,让陶体在烟熏中自然变黑。烧制时温度需精准控制在1000摄氏度,过高则会让陶器表面形成硬质层,影响“渗碳”效果,这份对火候的把握,正是匠心所在。

艺术的相通性,为黑陶注入了更多活力。马志勇将从小研习的书法、绘画功底,与后期习得的核雕技艺融入黑陶制作,让作品既有传统底蕴又具新意。在创作中,他从历史文化与自然万物中汲取灵感,在与其他艺术家的交流中拓宽视野,享受着泥土在掌心逐渐成型的过程,赋予每一件作品独特的生命印记。

守正创新,让黑陶文化“活”起来

2007年,诸城黑陶制作工艺成功申报潍坊市非物质文化遗产保护名录后,马志勇将更多精力投向技艺传承。为了让进社区、进校园的体验课既有趣又深刻,他在示范捏制技艺时融入黑陶历史,还通过手机记录讲课过程,反复打磨完善,历时7个月形成系统课程,他也因此成为中国民协文化进校园讲师。

如今,马志勇带着自己的课程走进幼儿园、高校、市民夜校,让更多人了解、喜欢诸城黑陶,他说:“黑陶是老祖宗留下的文化瑰宝,我有责任让更多人领略它独特的艺术魅力,将这份技艺代代相传。”

马志勇的窑炉里松烟升腾,碳素悄然渗入陶体;他的课堂上指尖灵动,文化的种子悄然播撒在学生们的心田。从祖辈手中接过的,不仅是一门泥火淬炼的技艺,更是一份照亮四千载时光的文明星火。这位诸城黑陶第五代传承人,正以泥土为信,以匠心为舟,将龙山文化的古老基因写入时代新篇,让泥土淬炼的微光在岁月流转中烛照更远的地方。

新黄河客户端:韩雨彤 孙华玉

编辑:申笑