新黄河记者:徐敏

在20世纪香港文学史乃至中国文学史上,香港作家刘以鬯是非常重要的一名作家。他是这段文学史上少见的多面手,代表作有《酒徒》《对倒》《岛与半岛》《寺内》等,在小说、散文、评论和文学编辑等众多领域里都有卓越贡献。刘以鬯以自己丰富多彩的文学创作和文学活动见证了香港文学的进程。

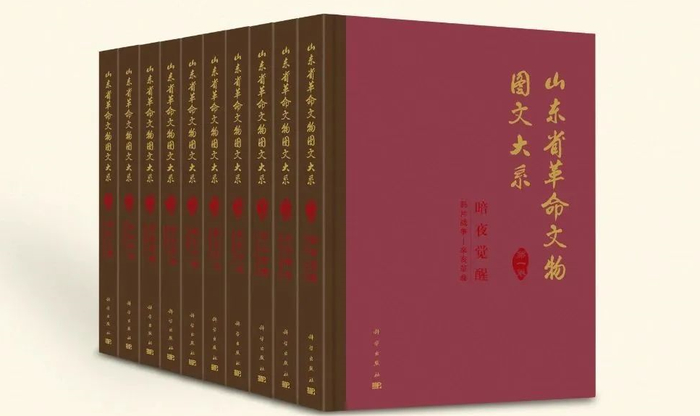

“我无意写历史小说,却有意给香港历史加一个注释。”刘以鬯说。近日,人民文学出版社出版了12卷《刘以鬯文集》,这是他八十年文学创作首度结集出版。在这套文集中,读者可以领略香港文学一代宗师的风采。

20世纪香港文学的传奇

“生锈的感情又逢落雨天,思想在烟圈里捉迷藏。推开窗,雨滴在窗外的树枝上霎眼。雨,似舞蹈者的脚步,从叶瓣上滑落。扭开收音机,忽然传来上帝的声音。我知道我应该出去走走了。然后是一个穿着白衣的仆欧端酒来,我看到一对亮晶晶的眸子。”

只消几行文字,读者就可以快速进入刘以鬯的文学世界。

第一眼看到这个名字,多数读者头脑中的疑问是:“鬯”怎么读?《刘以鬯和香港文学》一文介绍得很明白:“鬯字怎么读?音‘畅’。什么意思?一是古时的香酒,二是古时的祭器,三是古时的供酒官,四是郁金香草,五是和‘畅’字通,鬯茂、鬯遂就是畅茂、畅遂。”

刘以鬯(1918—2018),中国香港著名作家、编辑家,原名刘同绎,字昌年,1948年底定居香港。1936年开始发表作品,著有《酒徒》《对倒》《岛与半岛》等文学作品逾四十种,包括长篇小说、中短篇小说、微型小说、散文、文学评论等。在大陆读者中,刘以鬯的名气并没有那么大,但是在香港,刘以鬯是可以和作家金庸并列的人物。2001年,刘以鬯获香港特区政府颁发荣誉勋章,是继金庸后第二位被授勋的香港作家。

曾任香港岭南大学中文系教授的许子东评价刘以鬯:“刘以鬯是香港文学跟五四现代文学之间最重要的桥梁,他的作品完整地衔接了五四文学的神韵。他开创了香港文学的现代主义,使现代主义成为香港文学的主流。”

2024年8月,刘以鬯先生80年文学创作首度结集并由人民文学出版社出版。《刘以鬯文集》共12卷,468万字。其中,第1卷收长篇小说《私恋》《酒徒》,第2卷收长篇小说《围墙》《陶瓷》,第3卷收长篇小说《岛与半岛》《对倒》),第4卷收长篇小说《他有一把锋利的小刀》《吧女》,第5卷收长篇小说《香港居》《时代曲》,第6—7卷收中篇小说,第8卷收故事新编,第9—10卷收短篇小说、微型小说,第11卷收散文、诗歌、评论,第12卷收评论、讲演录、序跋。

这套文集收录了刘以鬯毕生创作中的主要文学著作。事实上,刘以鬯一生著述远不止如此。他的作品以小说为主,文学评论其次,散文又次之,新诗较少,翻译甚多。编纂这套文集时,编辑从他6000万字作品中精选了主要作品约共468万字,而大量翻译作品未选入。

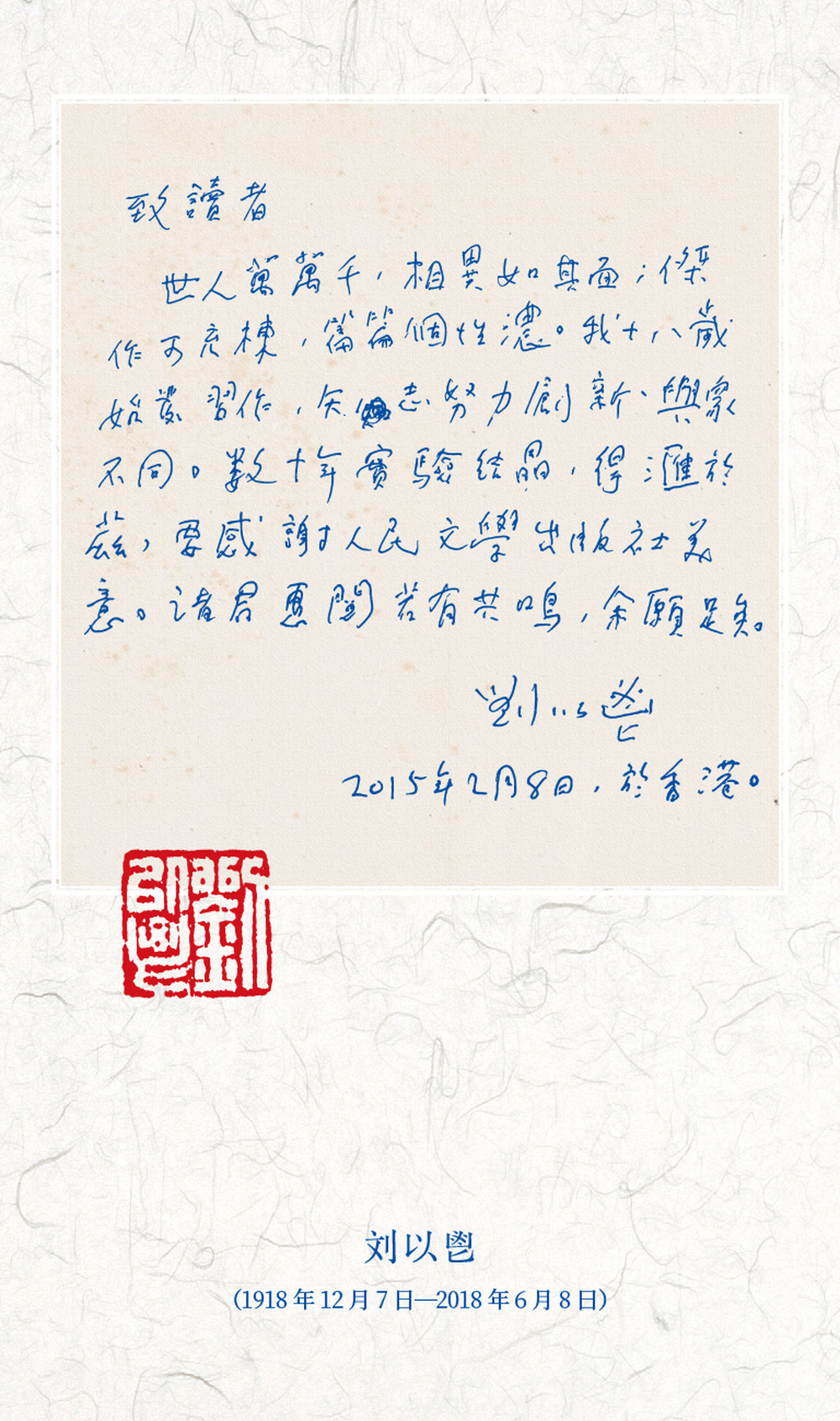

《刘以鬯文集》的编纂始于2014年,至2024年出版历时10年。2015年2月,刘以鬯曾写下《致读者》:“世人万万千,相异如其面;杰作可充栋,篇篇个性浓。我十八岁始发习作,矢志努力创新、与众不同。数十年实验结晶,得汇于兹,要感谢人民文学出版社美意。诸君惠阅若有共鸣,余愿足矣。”

第一部意识流小说《酒徒》

在刘以鬯的文学作品中,最广为人知且影响力最大的当数长篇小说《酒徒》,这部小说被认为是中国第一部意识流小说。

在了解《酒徒》之前,应该先了解刘以鬯在文学创作上的探索和创新。刘以鬯被认为是当代文学史上最具革新精神的作家之一。他创作了种类繁多的小说:包括新感觉派小说、意识流小说、超现实主义小说、魔幻现实主义小说、象征主义小说、新小说派小说等等。对这些小说类型,刘以鬯均尝试和探索并取得了突出成就。王庆生主编的《中国当代文学史》(高等教育出版社,2003年版)中评价刘以鬯:“在中国现当代文学史上,像刘以鬯这样几乎耗尽毕生精力,孜孜不倦地探求小说艺术形式的革新创造,并给中国文坛贡献出如此多现代小说艺术珍品的作家还不多见。”

在这样的创作精神之下,刘以鬯的小说善于将现代主义和现实主义相结合。他的小说形式是西方的、现代的、前卫的,但是小说内容却是中国的、现实的、传统的。《酒徒》就是刘以鬯这类作品的典型代表。

《酒徒》写于20世纪60年代。小说写的是在商品经济大潮汹涌的香港社会,文艺也高度商品化,一个文艺理想还未泯灭的作家不得已靠写商业文字求生存。他自责忏悔,借酒麻醉,沉沦为不能自拔的酒徒。他在醉与醒之间徘徊,一会儿是高明的文学评论家,一会儿是烂醉如泥的酒徒。刘以鬯用意识流的手法、诗一样的语言、大胆的内心剖白,把一个清醒但痛苦的灵魂刻画得淋漓尽致。

不妨来欣赏一下《酒徒》的文字:

思想又在烟圈里捉迷藏。烟圈随风而逝。屋角的空间,放着一瓶忧郁和一方块空气。两杯拔兰地中间,开始了藕丝的缠。时间是永远不会疲惫的,长针追求短针于无望中。幸福犹如流浪者,徘徊于方程式的“等号”后边。

音符以步兵的姿态进入耳朵。固体的笑,在昨天的黄昏出现,以及现在。谎言是白色的,因为它是谎言。内在的忧郁等于脸上的喜悦。喜悦与忧郁不像是两样东西。

《酒徒》的文学价值还在于,小说广泛而又深刻地反映了香港的社会历史问题,有深厚的历史感和现实感。但这些社会历史问题,又是通过意识流、内心独白、梦境、象征、暗示、联想、回忆等一系列现代小说的技巧表现出来的。

“作者在现代与传统之间,‘向内转’与‘向外转’之间,潜意识与意识之间,病态的心理与健康的心理描写之间,现代语言与现实语言之间,找到了比较适中的平衡点和结合点,取得了新的突破。”王庆生主编的《中国当代文学史》评价,《酒徒》能取现代小说和传统小说之长而去其短,从而创作出一种既有别于现实主义小说,又有别于西方现代小说的中国现代小说,具有鲜明的中国特色。

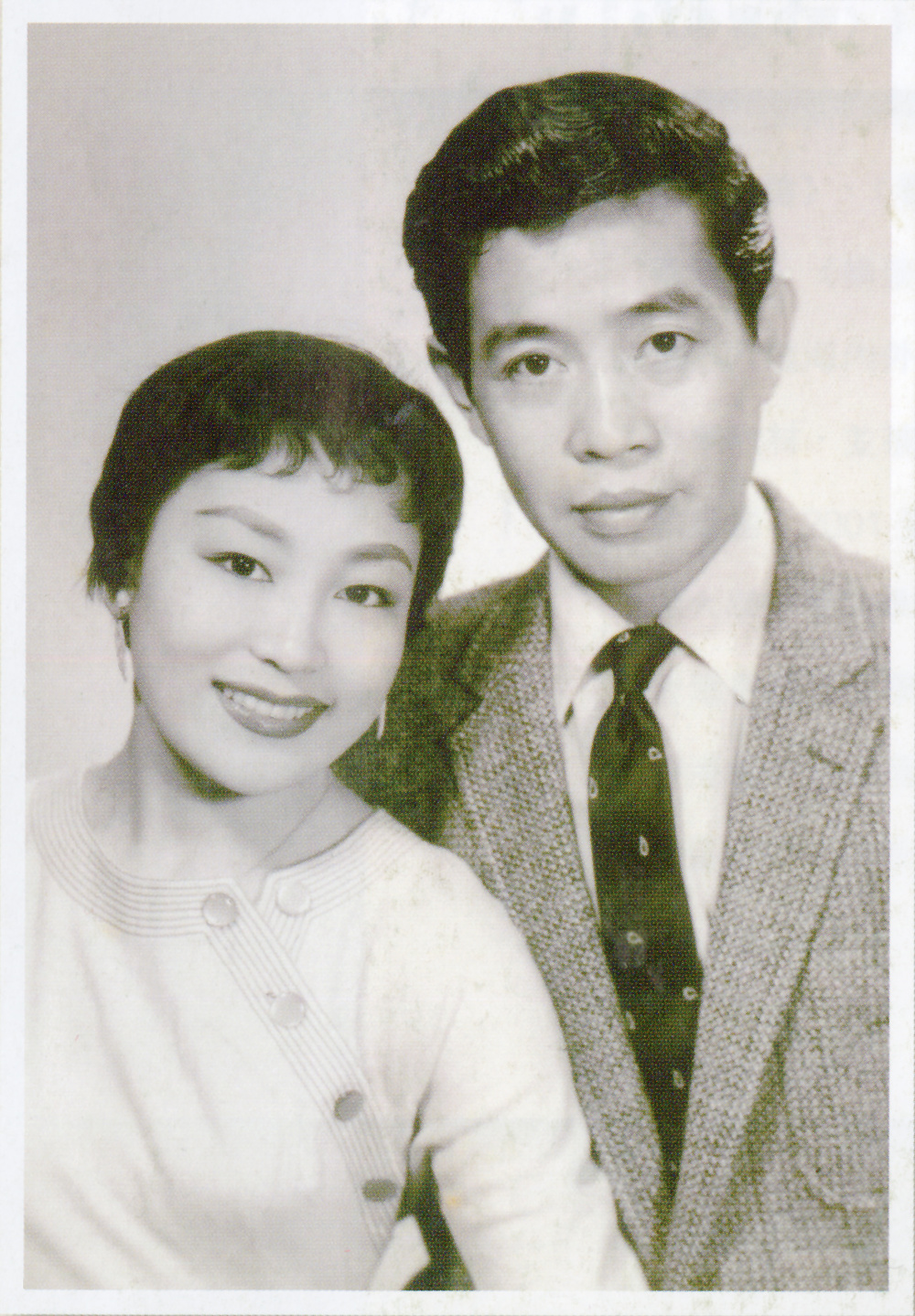

1960年,刘以鬯与夫人罗佩云摄于香港

1960年,刘以鬯与夫人罗佩云摄于香港

记录另类的香港历史

很多观众对王家卫的电影《花样年华》印象深刻。那一身典雅的旗袍,那个绚丽的时代,展现了香港20世纪60年代的爱情和文化风貌,让观众得以一窥那个时代的繁华与荒凉。其实,这部电影杂糅了刘以鬯的小说《酒徒》《对倒》。

王家卫说,他对刘以鬯先生的认识,是从《对倒》这本小说开始的。电影中,男主角周慕云是一名南下的小说家,靠给报社写色情小说谋生,这个身份取材自《酒徒》;而周慕云与苏丽珍的内心焦灼,则神似《对倒》里的淳于白与亚杏。电影中的一些台词也直接来自于刘以鬯,如这一句:“那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到,抓不着。看到的种种,也是模模糊糊的。”这是典型的刘以鬯风格的文字。

许子东曾谈到刘以鬯与香港的关系。他说,对香港,张爱玲是过客,刘以鬯则是扎根。刘以鬯是香港文学的传奇,也是无法忽视的制高点,有他的存在,香港的商业社会有了文学的纯粹性,他的独特性正在于此,不可替代,高拔傲岸。中国作协副主席、著名作家邱华栋给了刘以鬯极高的评价:“他赋予笔下任何一部作品恰当而极具创造性的形式感,使表达和如何表达都成为当代文学的奇观。一个前无来者、后无追者的遗世独立的中文大作家。”

如小说《对倒》,刘以鬯书写观影、赌马、炒楼、路人围观自杀和抢劫,记录20世纪70年代香港的种种现象。如他自己所言,“小说中年龄趋老的男子,在故事里从始到终,都在回忆过去,而年轻的女子没有什么往事可以回忆,只是幻想未来。小说写出上世纪70年代普通小市民的思想、情感和心态。”

如短篇小说《一九九七》,书写香港处于时代交接处的困惑与迷茫;小说《吵架》,写香港被商业逻辑覆盖的人情交际,其中不乏被隐形的人、被放大的物;小说《岛与半岛》充满香港生活气息,在朦胧的境界中娓娓道来1972—1973年香港金融风暴下的经济危机。可以说,刘以鬯之所以被视为香港文学的代表,不仅是因为他的文学展开于香港,更重要的是他的作品记述了另类的香港历史。

刘以鬯自称是“写稿匠”,又自称是“流行小说作家”。他的小说虽不宏大,却必将留在文学史中。在香港艺术发展局的一段视频采访中,刘以鬯说:“如果人生要再选择一次的话,我会继续选写作之路,不会后悔,我还是很喜欢。”

编辑:徐征 校对:高新