新黄河记者:钱欢青

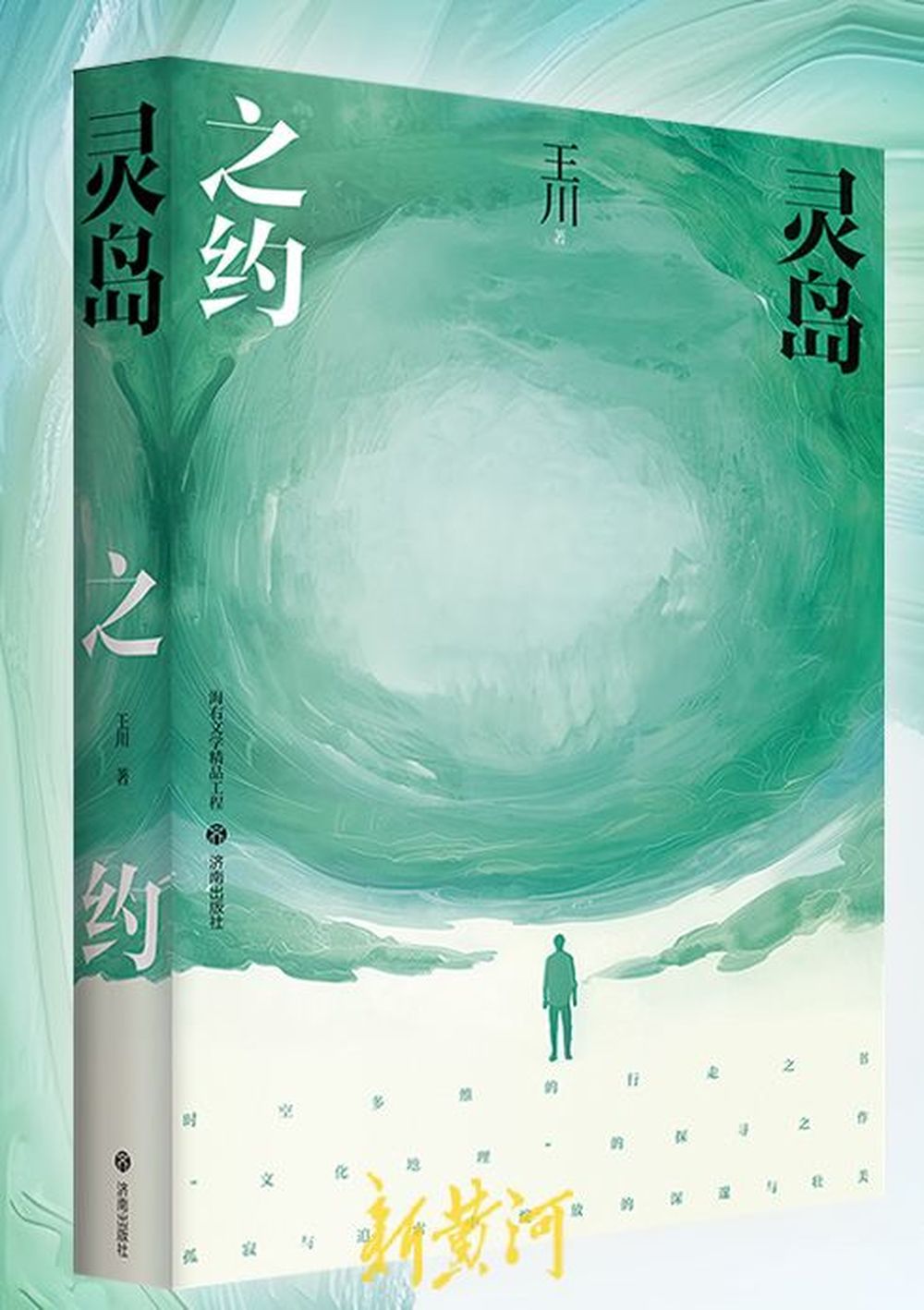

《灵岛之约》是散文家王川创作的一部散文集,记录了作者多年来经山海、探秘境、访幽独的四海游历,凝聚着作家对自然、历史、文化、生活的深刻洞察和诗性表达。在北京师范大学教授、北师大国际写作中心执行主任、中国当代文学研究会会长张清华看来,《灵岛之约》中的这些文章,“既有着广博的境界和深阔的意蕴,还有着哲学的深度与生命的启悟。是‘文化散文’‘历史散文’‘文化地理散文’‘抒情散文’的混合体”。

2025年5月10日下午,由山东省作家协会散文委员会、济南出版社、山东省散文学会、济南市作家协会主办的《灵岛之约》读者分享会在山东书城举办。《灵岛之约》作者王川与山东友谊出版社原总编辑、山东省散文学会会长丁建元,山东师范大学文学院教授、语言文学研究所所长李宗刚,山东师范大学文学院教授、《百家评论》副主编赵月斌展开对谈,为现场读者奉献了一场精彩的文学盛宴。

对传统游记的多维度突破

丁建元先生表示,《灵岛之约》是一部立意高远、新颖、独特的作品,“其最大的特点是对人的尊重,是对改革开放后人的觉醒、人与人之间的平等、人对个性自由的追求等时代气息的敏锐把握。正是因为有了这种立于时代之上的自觉意识,《灵岛之约》中对封建皇权残酷压迫的批判,对底层的悲悯情怀都是很多散文作品所达不到的。”

从谋篇布局的文章结构来看,《灵岛之约》也有着鲜明的特色,丁建元说,《灵岛之约》以游记为起点而在多个维度上突破了游记的传统写法,厚重、真挚、诚恳,“形成了一种独特的散文美感”。

丁建元表示,从散文的语言来说,《灵岛之约》是一种“贴近生命的诗性语言”,“是山东散文界少有的一部厚重作品”。

既“在场”又“出离”,既“有我”又“无我”

赵月斌先生用“大”和“小”两个字深入剖析了《灵岛之约》的特色。他认为,《灵岛之约》是一部行走四方的大散文,“首先是体量大,书中每篇散文都有上万字甚至数万字,其次是容量大,无论知识量还是信息量都很大,古今中外名家名作信手引来,作者思绪也是上下五千年纵横捭阖,这种大容量使得散文辐射的能量也很大,从而决定其格局之大”。

那么,从“小”的方面看又有什么特点呢?赵月斌认为,《灵岛之约》并没有刻意聚焦名山大川,也没有刻意去写重大事件,而是“上小岛、过小河、写小事;注重小的细节,获取小的印象。比如在《崂山册页》一文中,作者写到在防空洞躲雨的感受:‘紧随别人进入这冷冰冰的黑暗,我觉得紧缩成了一块石头,要融入背靠的坚硬。我想尽快离开。我感到冷。我没有可以拥抱、可以相互取暖的人。’这种细小的体验和感受,特别能让人感同身受”。

因此,赵月斌认为,与人们惯常说的“以小见大”不同,《灵岛之约》让人领略了“以大见小”的魅力,“用一种大散文的形式发现那些容易被我们忽略的小细节。所谓‘经山海、探秘境、访幽独’,仿佛描绘了这个‘以大见小’的过程。”

另外赵月斌表示,书中的《临窗之境(代后记)》一篇也特别值得重视,“我们可以把它看作王川散文创作的宣言书”,“坐在窗户前望着窗外,没有去打破玻璃,而是透过玻璃,冷静地看着外面的另一个世界。在《灵岛之约》一篇结尾,作者引用了一位哲人的话:‘我对事物无常的意识竟然不过是一个无常的沉思。’在《流动的盛宴》一篇的结尾,作者写道:‘我与夜的大海一同呼吸,却感觉自己慢慢消失了……’一种既‘在场’又‘出离’,既‘有我’又‘无我’的状态,让王川的散文写作具有了鲜明的现代性。不像很多人写山川风景是为了表现自我,而将山川和风景‘工具化’,王川笔下,既有山川风景,又有独立的自我,在登小山、上小岛、过小河的旅程中,作家最终与自己相遇。”

不负山川不负君

李宗刚先生认为,《灵岛之约》是作者对20世纪80年代理想主义的坚守,以“对父辈的继承和超越建构了自我的文学之岛”。在主持当天的对谈活动时,李宗刚还邀请现场多位作家、诗人和读者分享阅读《灵岛之约》的感受。

《灵岛之约》作者王川也和现场读者分享了自己写作这部散文集的心得体会,他坦言,写作是一件异常艰难的事情,“是在一个字一个字的艰难爬行中写出来的”,每一篇文章都是如此,从不知道该写什么开始,到写下第一句,然后“一句推着一句,一段推着一段,前后照应,自然而然形成一篇文章”,“走不同寻常的路,看不同寻常的景,去了一些一般人去不了的地方,写下了一些风景与灵魂的交集,我希望自己能继续行走,继续用虔诚的文字去书写这个世界,不负山川,不负自我,也不负大家的期待”。

摄影:钱欢青 编辑:江丹 校对:杨荷放