新黄河记者:徐敏

在中国文学史上,李清照是最璀璨夺目的一支女儿花。她凭借留存数量很少的作品跻身一流诗人的行列,吸引着无数读者去阅读她的词作、了解和构建她的生平脉络。

实际上,李清照生平中有诸多空白和残缺,这越发成为她的迷人之处和吸引力所在。很多年来,学者们试图通过现有资料还原一个接近真实的李清照,尽管因为资料匮乏使得这些书写并不太尽如人意,但我们还是可以窥见李清照的侧影。

济南李清照酴釄春去图 清·佚名

济南李清照酴釄春去图 清·佚名

十八岁是结婚,还是订婚

尽管后世李清照的影响比其父李格非乃至更多文人大得多,但我们甚至连她的生卒年份都不甚明晰,籍贯也需要从有关李格非的史料中找寻证据。

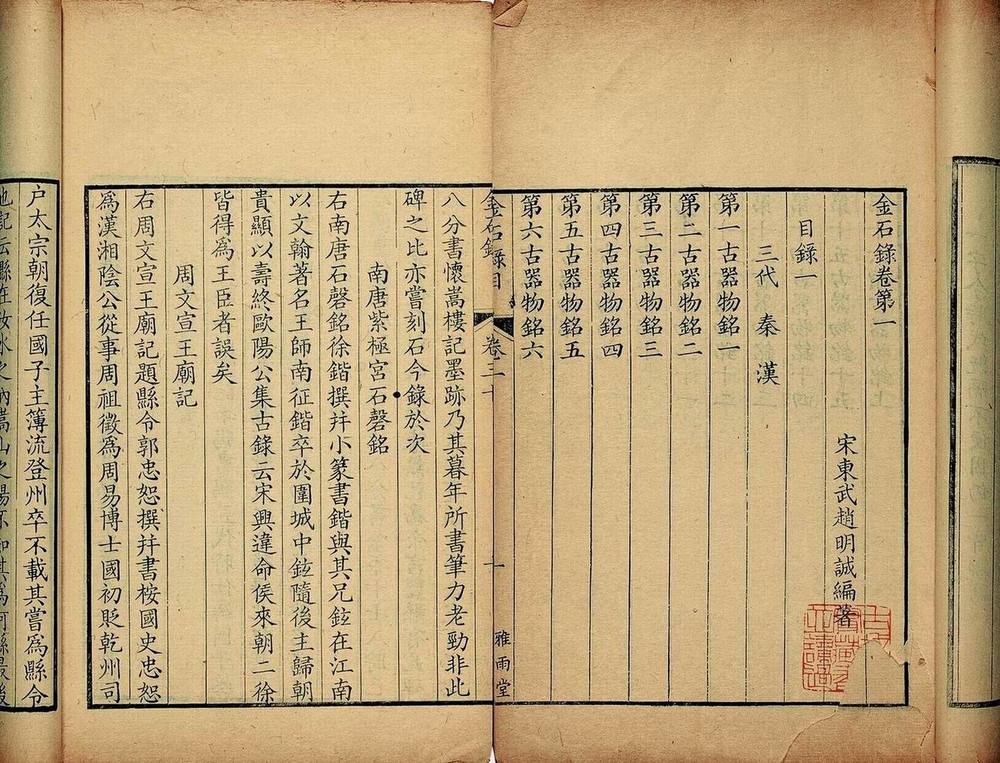

李清照的生卒年份也并非完全无迹可寻。已故中国社会科学院文学研究所研究员陈祖美《李清照评传》一书中写道,李清照撰写的《金石录后序》中有一条线索,其中说,“余建中辛巳,始归赵氏”“(是时)余自少陆机作赋之二年”,陆机二十岁作《文赋》,李清照当时比二十岁小两岁。意为她是在宋徽宗建中靖国元年(1101)嫁给赵明诚,那年她十八岁。由此上溯十八年,那么她出生于宋神宗元丰七年(1084)。

上海社会科学院古典文学研究员,宋词研究专家徐培均《李清照》一书也采用了这种说法。可以说,出生于1084年是学界内主流观点。不过也有重量级学者有其他结论,比如“民国”时胡适的《词选》附录《李清照小传》即认为李清照生于元丰四年(1081),当代辽宁大学中文系教授毕宝魁在《李清照生年新说》一文中也考证李清照应生于元丰四年。

作家、历史学者周文翰近日出版了《尘埃与灵光:李清照传》,他将这本书称之为“视觉传记”,尽量从李清照的视角叙述她所见所闻的景观,呈现她的成长之旅。在这本书中,周文翰采用了毕宝魁的元丰四年之说,并且进一步从《金石录后序》中找到了蛛丝马迹的线索。

元丰四年说的大致论据是,根据《金石录后序》提到时间线索,“余自少陆机作赋之二年,至过蘧瑗知非之两岁,三十四年之间,忧患得失,何其多矣!”“过蘧瑗知非之两岁”指五十二岁,文末明确写明这篇文章写于“绍兴二年(1132)”。也就时说,1132年时李清照五十二岁,应该生于元丰四年(1081)。

那如何解释“余自少陆机作赋之二年”?这种观点认为,再仔细阅读“余建中辛巳,始归赵氏”这句话,李清照十八岁时未必是结婚年龄,很可能是订婚年龄。即十八岁时与赵明诚订婚,三年之后,即二十一岁那年与赵明诚完婚。如此解释,文中的时间都比较顺畅,没有抵牾之处。

考证李清照的生卒年份固然重要,徐培均的这本《李清照》也提醒读者注意她成长的时代背景。李清照青年时代是在北宋相对统一的政治局面中度过的,金石学、文学、书法、绘画均百花齐放,异彩纷呈,李清照得以充分吸取文学与艺术的养料,为日后成为一名具有高度艺术修养的作家奠定了基础。

或是在生母的抚育下长大

我们来看看周文翰在《尘埃与灵光:李清照传》中的描写:“李清照家在太学西侧,这里位于龙津桥以南的御街之东。北边紧邻刘廉访的大宅,南边都是密密麻麻的民居。御街是贯通京城南北的主干道,常有车马来往,两侧设置有朱漆杈子,防止居民任意占道。站在她家边上的这段御街上,向南可以直达南薰门,向北直通大内。”如作者所言,这本书着重书写李清照的所见所闻——这些来源于作者较为科学的资料考证。

纪录片《最是烟火慰生平》中的李清照

纪录片《最是烟火慰生平》中的李清照

周文翰在这本书中比较重视母亲对李清照的影响。事实上,对于李清照的生母是谁,学界也有争议。《宋史·李格非》传中有关于其妻女的记载:“妻王氏,拱辰孙女,亦善文。”“女清照,诗文尤有称于时,嫁赵挺之之子明诚,自号易安居士。”按照这个记载,“拱辰孙女”应该就是李清照的母亲。

按照更多学者的考证,娶“拱辰孙女”之前,李格非先娶神宗朝宰相王珪的长女王氏并生育李清照。大约李清照一两岁时,生母去世,后来李清照跟随继母生活,还有一名同父异母的弟弟李迒。有理由相信,继母不仅具有一定的文学修养,并且在童年时期给了李清照很好的照料和抚慰。徐培均的《李清照》与陈祖美的《李清照评传》均采用了这一说法。

周文翰则认为,李清照的生母正是“拱辰孙女”王氏。按照他认同的李清照出生于元丰四年,则十八岁时为绍圣五年(1098年)。这一年,李清照有一件“忧患得失”的事件,周文翰认为这件事情应该就是母亲逝世。这也可以解释为何李清照十八岁与赵明诚订婚,而二十一岁时才结婚。因为按照当时的风俗,子女要为亡母守孝25个月或27个月,为此其婚期要推迟近三年。

李清照的卒年更是鲜有史料可以考证。关于李清照的最后记载,是陆游《渭南文集》卷三十五《夫人孙氏墓志铭》记载的一则趣事,说的是李清照晚年遇见陆游的表侄女孙氏,想要将其所学传给十余岁的孙氏。孙氏出生于绍兴十一年(1141),遇见李清照当在绍兴二十一年(1151)之后。在这之后关于李清照的确切事件,我们便不得而知了。她在哪一年去世、墓在何处均是未知。

“一个会写诗词文章的女子走了。几个亲戚听说易安居士故去,叹息了几句她的不容易。她没有儿女,与别人也少有人情往来,别人连她埋在哪里也不知道。临安城里,一些爱好诗词之人听闻消息,还记得她写的几句诗、几阕词,默念了一阵。”《尘埃与灵光:李清照传》一书末尾写道。

晚年对家国命运的关注

构建一本李清照的传记并不容易,因为除了《金石录后序》以及她个人留下的诗词,可以信赖的资料确实是太少。有学者比较写苏轼传记与李清照传记的区别:苏轼的资料太多,需要不断地删减挑选;而李清照的资料太少,需要合理想象和描述。尽管如此,多数李清照传记写得比较简略,且多附李清照的词论观、词作评论等内容。

《金石录》清乾隆德州卢氏雅雨堂精写刻本

《金石录》清乾隆德州卢氏雅雨堂精写刻本

对于词人的晚年,根据其作品,学者们也多有推测。徐培均的《李清照》篇幅不长,且把词人的词作进行粗略地编年并融入这本传记中,其中有一章《深沉的相思》通过其词作论述了李清照晚年的故乡之思。

《菩萨蛮·风柔日薄春犹早》中有句“故乡何处是,忘了除非醉”的词句,《永遇乐·落日熔金》更是抚今追昔,通过对眼前景象的繁华描写和对当年汴京热闹场面的回忆,表现了物是人非、抚今追昔的深切感受。北宋的元宵节是个十分隆重的节日,李清照早年躬逢其盛,此时宋王朝都城迁至临安,词人也流落江南,故而会深深地触景生情。有理由相信,这些词作虽然没有明确的编年信息,也基本可以肯定作于词人南渡之后。

在书写李清照晚年时,陈祖美则把一部分关注点放到李清照对时事的关注上。她认为,李清照在饱尝爱情、婚变带来的酸涩之后,对于爱情犹如枯井无波,从而把属于个人的情爱扩大和转移到家国社稷。李清照所留下的这部分诗文作品数量不多,不在普通读者的关注范畴,不过也是研读词人的重要资料。比如李清照此时所作的长诗《上枢密韩肖胄诗二首》表现了对处于战乱的中原地区的百姓的关切,表达了收复失地的强烈愿望。“子孙南渡今几年,飘零遂与流人伍。欲将血汗寄山河,去洒东山一抔土。”由此可见李清照晚年对国家前途、民族命运的担忧。我们有理由相信,李清照晚年确实是孤寂、凄凉的。

最后,我们再来看看周文翰笔下的晚年李清照。“她常在屋内和庭院中静坐,回忆往日的时光,想起在青州、建康与丈夫相处的日子,想起元祐年间与父亲、母亲在汴京的时光,想起自己抄写苏公、黄公、秦少游的诗词并轻声念诵的少女时代。……许多年后,大宋还能偏安江南吗?……父亲、母亲的坟墓在北方,自己也没有机会祭奠了。经历了乱世,她学会了平静地接受世间的种种变化,把许多事、许多情、许多梦都沉淀在心底。”

幸运的是,后世千年,李清照一直都活在我们一遍遍地阅读和构想中。

编辑:徐征 校对:杨荷放