作者:李钊

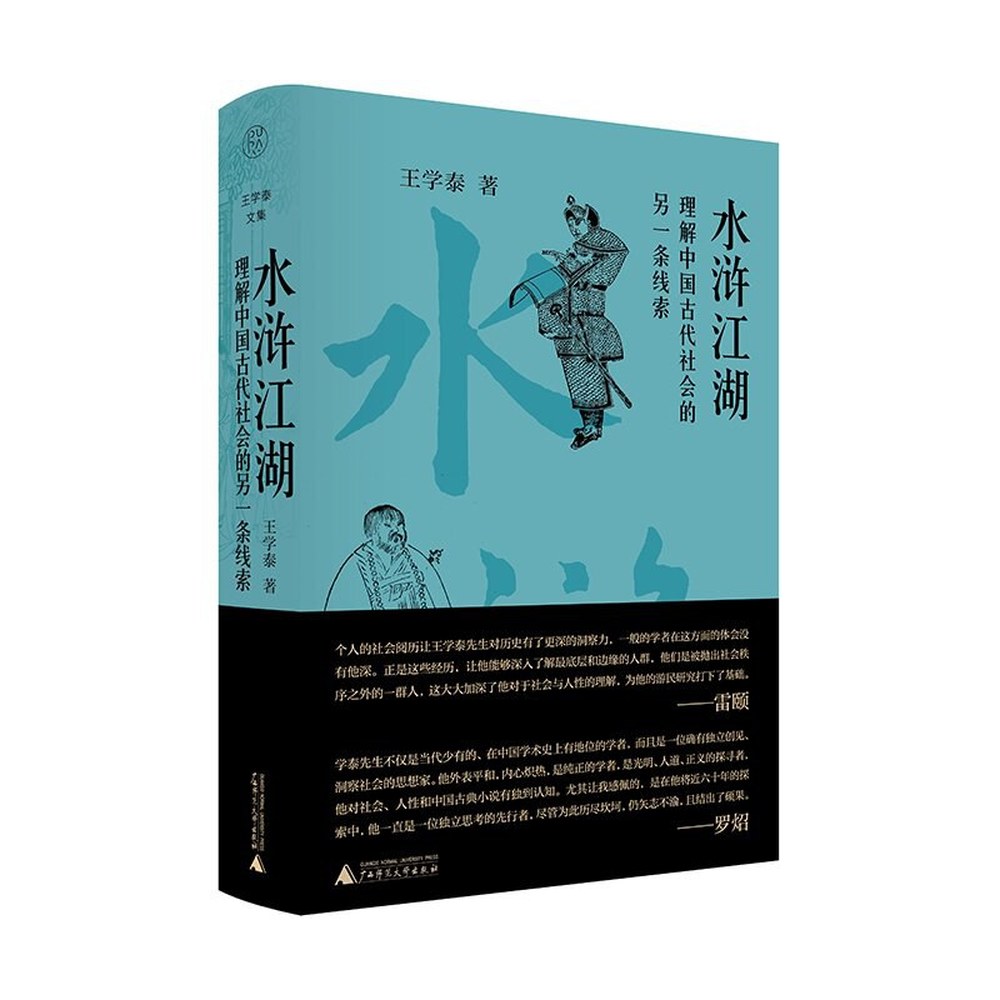

“江湖”是历史中一个神秘、独特的领域,是与封建统治者相对应的一种民间势力,也是中国古代一种极为重要而特殊的社会现象。著名历史学者王学泰所著的《水浒江湖:理解中国古代社会的一种另一条线索》,从古代经典文学作品《水浒传》解读古代中国社会的隐秘角落,逐一剖析宋元时期“水浒”的存疑之处、《水浒传》的成书过程、思想倾向和创新、其中的江湖人物等方面,既还原了古代社会里若隐若现的真实江湖,又探讨古代江湖与社会生活的隐秘连接,呈现出水浒江湖里的另一个古代中国。

作为中国古代文学中刻画江湖社会的代表作,《水浒传》的产生过程和内容均镌刻着“江湖”的烙印,其间可见江湖社会与社会文化、商品经济、城镇生活的共生关系。游民一词所在先秦时期便已产生,但其形成群体始于《水浒传》里江湖人物所处的宋代,当时土地所有权流转加快导致大量农民被抛出宗法网络、城市结构从城坊制向街巷制转化,两者成为游民汇拢为群体的客观条件,催使游民成为江湖人的主体,去江湖上去争取生存、谋求发展。与文人士大夫多为主动追寻江湖生活相比,流民多是被迫走进江湖寻找生存理想,他们在江湖里的境遇各有不同。如作者所述,如果以《水浒传》为喻,游民仿佛是山寨里的小喽啰,最高也就是小头目,而江湖的中坚和领袖,则是宋江、柴进、晁盖等生活在主流社会的边缘人,他们在因社会地位、当局排挤、自我选择等原因而脱离主流社会后,极易走向反社会的道路,带领游民去争取属于和不属于自己的利益,引起社会动荡。文学作品是社会生活的镜子,《水浒传》虽然是第一本关注“游民江湖”的文学作品,但在该书面世之前,民间已流传许多水浒故事。作者在扒梳史书、文艺作品等史料,详尽描述出“游民江湖”这一隐性社会的运作规则、特征表象等,在他看来,“游民社会”始终被排斥在主流社会之外,即便人们能感知到其存在,却因刻板印象,不愿对其运行逻辑、生存状态等面向进行深入挖掘和客观呈现。

游民的江湖世界,是古代中国的另一个缩影。《水浒传》里塑造的多是行侠仗义、救世济民的英雄,透过王学泰的解读,我们所看到的则是一个个历史上真实存在的鲜活的“游民”形象。《水浒传》中所塑造的宋江,急公好义,替天行道,而作者在对宋代水浒故事的形成、元代水浒故事的延伸和发展,以及水浒故事的结构和要素进行考证后,得出的结论是宋江确有其人,却不是大家心目中的形象,而是一个由三十六名成员组成的区域性抢劫团伙的首领,最终的结局与《水浒传》中所写一致,被朝廷招安。而水浒故事的形成经历漫长的时间,其间融入抗金义军故事、民间说书桥段等,最终形成众人所熟知的《水浒传》里的江湖传奇。而多种故事的整合给施耐庵的创作带来极大困难,使得《水浒传》故事主调的前后显得不和谐,成为这部小说的败笔。如作者所说,游民文化经过千年的积淀和演变,已经深深烙印在我们的民族性格之中。从先秦到宋代,甚至于到现代,在这种文化的影响下,使许多受到不公正待遇又得不到伸张的人找寻“上梁山”“逼上梁山”的出路,滑向《水浒传》中“好汉”的行列,“杀富济贫”“替天行道”之类则为他们破坏秩序、践踏道德的借口,进而做出种种无底线且无负罪感的恶劣行为。即便在他们高举“造反有理”的大旗,通过暴力颠覆封建王朝,但又不自觉修复了皇权社会,新建皇朝与旧王朝无本质区别。

当我们随着王学泰的视角走进流民所构成的水浒江湖世界,重新这些常被历史学者所忽视的群体,可以发现,古代江湖并非小说中的快意恩仇,而是文人隐逸与游民活动的交织之地,历史并不是非黑即白,而是复杂且多样的,江湖也始终在律法和人心的凝视之下。

编辑:徐征 校对:汤琪