作者:石志杭

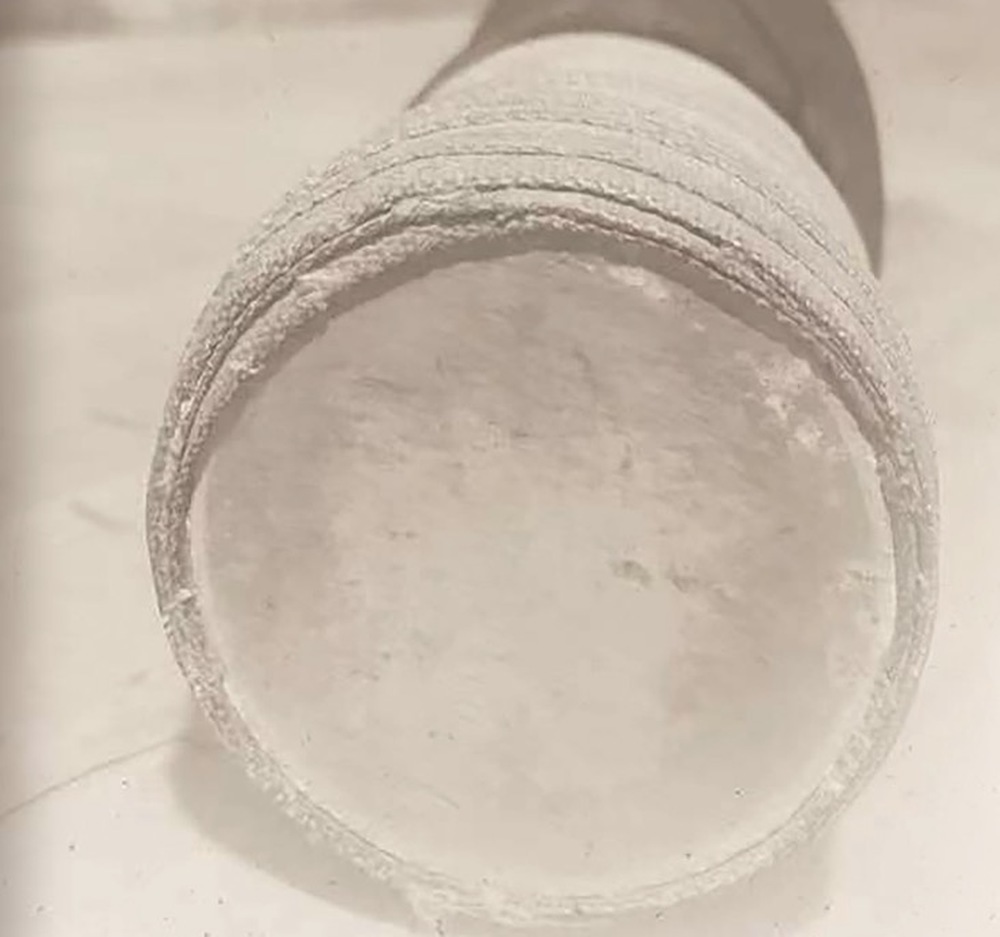

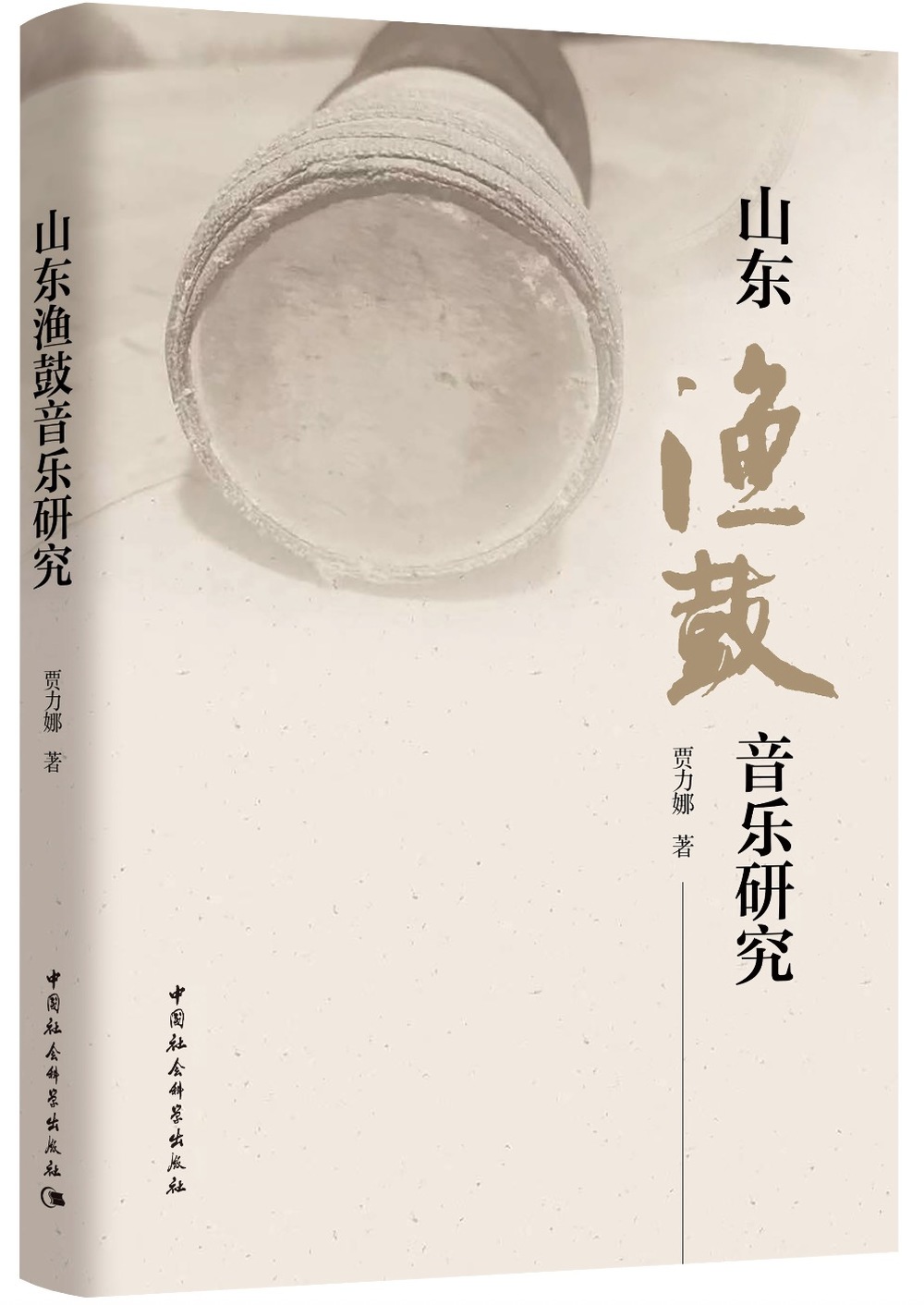

在中华民族丰富多彩的艺术形式中,山东渔鼓以其独特的艺术魅力和浸润的民俗传统,成为中国传统曲艺中的重要组成部分,更是齐鲁大地响亮的非遗名片。山东艺术学院贾力娜教授的《山东渔鼓音乐研究》一书,系统梳理了山东渔鼓的历史脉络、现存状况与传承谱系,分析总结了渔鼓音乐的唱腔伴奏及其艺术风格,为渔鼓道情的传承与发展保存了珍贵资料,也为山东渔鼓音乐的保护提供了理论支持和实践指导,还对中国传统音乐文化研究以及促进非物质文化遗产的传承与发展具有深远意义。可以说,余音绕梁的渔鼓唱腔之中传递出的是齐鲁大地悠久的历史文脉。

渔鼓道情是一种源远流长的民间艺术,它以渔鼓和简板为伴奏乐器,以说唱的形式进行表现,是曲艺音乐中具有代表性的曲种。作者深入挖掘历史文献,详细介绍了山东渔鼓的起源发展、地理分布、历史背景及其演变情况,彰显了山东渔鼓的地方特色与重要地位。

作者深入山东渔鼓的发源地,收集了传承人口述资料、现存曲目,还有当地社区中渔鼓音乐的表演资料等内容,既加深了我们对山东渔鼓传承现状的了解,也为今后的学术研究和保护工作提供了坚实的基础。

接着,作者对山东渔鼓音乐的艺术特色展开了整体性论述。对渔鼓的唱腔音乐特点、伴奏音乐特点进行剖析,并选取代表性曲目如《包公夸桑枝》《韩湘子全传》等的唱段进行深入分析,而且巧妙地将理论阐述与谱例分析相结合,生动具体。

最后,作者对山东渔鼓音乐的文化功能进行揭示并作了适当延伸,将山东渔鼓与其他地区的渔鼓艺术以及其他与之相关的姊妹艺术形式进行比较分析,还进一步深挖了这些艺术形式背后潜藏的文化内涵。不但拓宽了我们对山东渔鼓艺术特征的理解范围,更重要的是,为我们从其他视角理解中国传统曲艺艺术的多样性和丰富性开辟了新的途径。

作者发现,山东渔鼓音乐在长期发展过程中,融合了周边地区民间音乐的结构元素,打破了以往学界认为的渔鼓音乐结构单一的观点,启发研究者应该从更广泛的地域音乐交流的角度来重新审视其结构的形成。同时,作者立足地域文化特征,从方言音韵对音乐风格的影响出发,揭示了山东不同地区的方言声调变化、发音方式对渔鼓音乐旋律走向和装饰音运用所具有的独特作用,极大丰富了我们对渔鼓音乐风格多样性的理解。

此外,作者还揭示,在传统的娱乐、教化功能基础上,山东渔鼓音乐在当代社会具有促进社区凝聚力的新功能。在今天的乡村社区文化建设中,山东渔鼓音乐表演成为村民共同参与、传承文化记忆的重要民俗活动,这种集体参与渔鼓音乐的排练和演出,增强了村民之间的情感联系和社区认同感,为研究民间音乐在现代社会中的价值转型提供了新观点。

综上所述,《山东渔鼓音乐研究》是一部对山东渔鼓音乐进行全面系统研究的学术力作,它不仅为学术界提供了宝贵而丰富的调查资料,也展现了山东渔鼓音乐的独特魅力及其在中国传统文化中的重要地位,同时还为保护和传承这一非物质文化遗产提供了有益的参考。这本书的出版,是对山东渔鼓音乐研究乃至中国传统文化研究的一次成果总结,更是对世界文化遗产保护事业的一项重要贡献。通过这样的学术探索,我们不仅能更加深入地了解和珍惜中华文化遗产,还能激发社会各界对传统文化的兴趣与热情,进而为传统文化的持续发展增添新的动力。

在全球化和现代化的大潮中,如何在快速变化的世界中有效保护和传承优秀非物质文化遗产,正成为一个令人瞩目的重要课题,山东渔鼓音乐的当代传承与发展为我们提供了宝贵的理论与实践探索。

编辑:徐征 校对:汤琪