作者:赵昱华

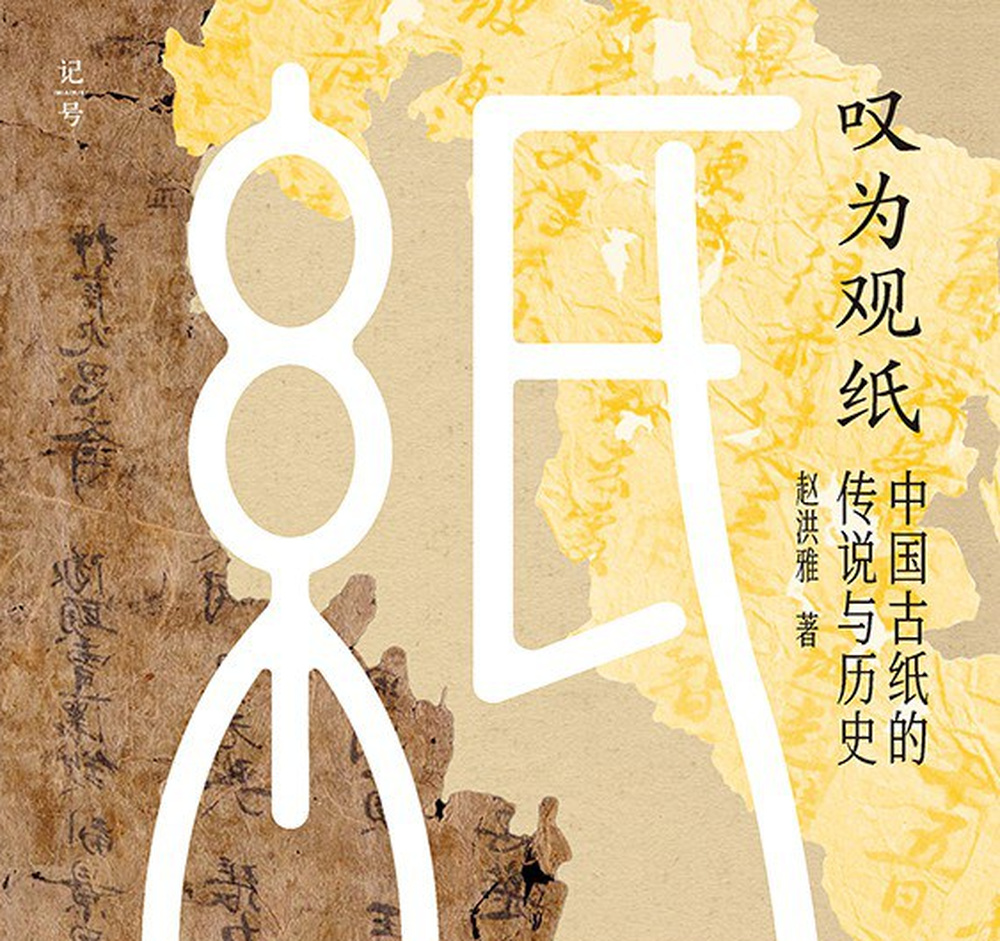

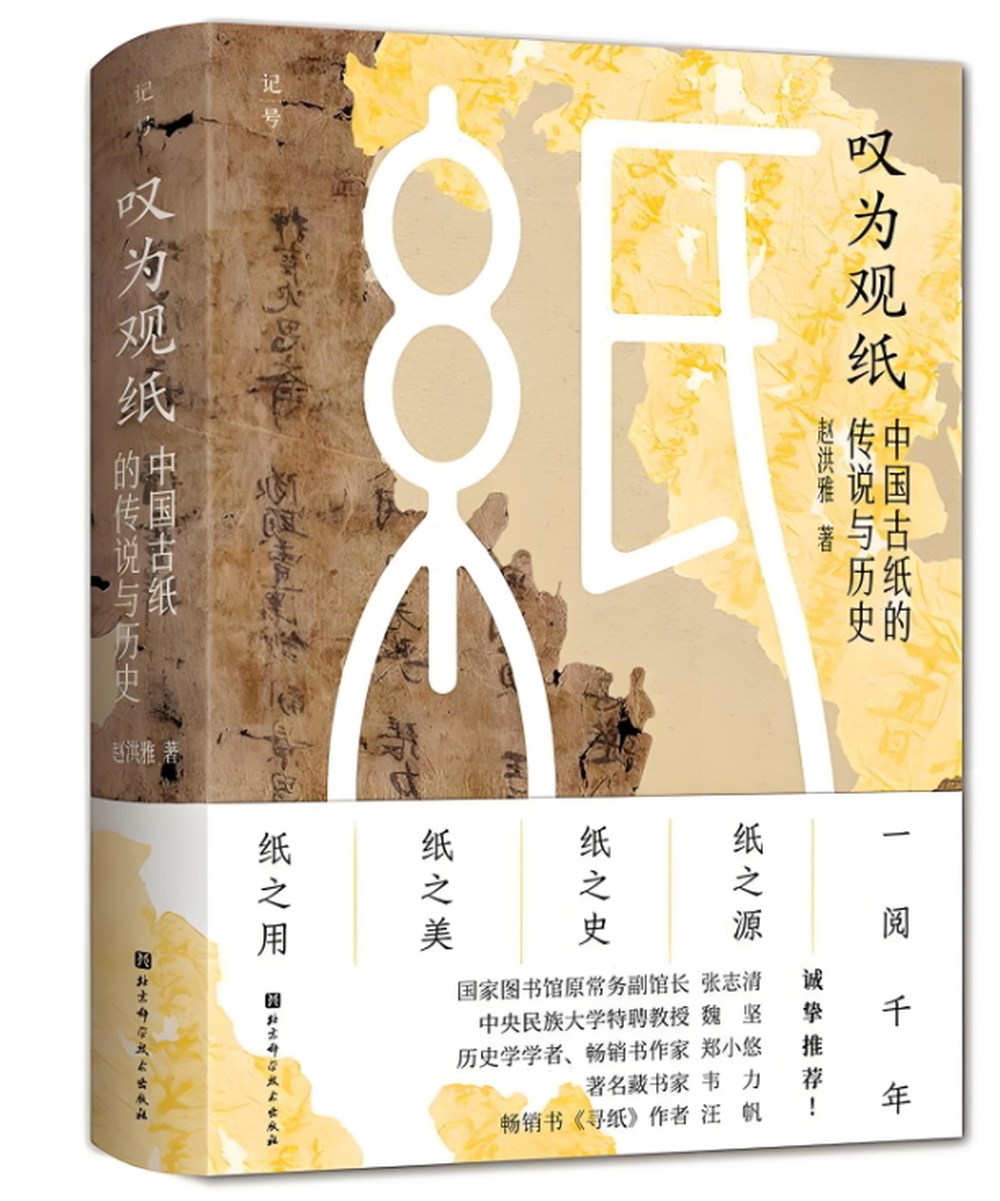

说起造纸术,人们都以为东汉蔡伦是发明者,但确切而言,蔡伦是改进者,纸张的使用有一个漫长的历史进程。《叹为观纸:中国古纸的传说与历史》展现的就是中国纸的源流与发展、用途与魅力,以及围绕“纸”的观察与思考。作者赵洪雅毕业于考古学专业,目前就职于中国国家图书馆,从事古籍保护、历史及文献学研究。

开篇引用了《资治通鉴》中的一句话:“俗以为纸始于(蔡)伦,非也。”随后,作者讲述了西汉时期的两起重要事件(“曹宫案”与“卫太子案”),史料中明确提到了“纸”的使用,结合灞桥纸、金关纸等考古实物的出土,揭示“西汉有纸”这一基本事实,有力地纠正了“蔡伦发明造纸术”的固有认知。

从罗布泊黄沙中重见天日的西汉麻纸残片,到楼兰出土的“以纸代简”过渡时期的简牍残片,再到放马滩纸地图在绘图领域崭露头角,这些珍贵遗迹宛如历史的星星之火,点亮了纸张起源的漫漫长路,也预示了文明传承载体变革的开端。

对古人而言,纸是生活的雅趣、文化的载体,备受文人的追捧,承载着他们的诗词歌赋与才情抱负。纸,还是保暖的衣裘、战士的盔甲。书中记载,穷苦文人的行囊之中,只有纸被、纸袄傍身,在寒冬中置备纸制品,是宋代贫寒人家必不可少的生存之道。古人身陷围城之时,尝试使用“纸鸢”作为通信工具,用薄纸反复折叠而成的纸甲,多少也能阻隔箭矢。纸张在日常生活中的应用也很广泛。敦煌抄经生因盗纸入狱的供词,侧面反映出当时纸张在西域的珍贵程度。吐鲁番唐墓出土的纸棺与纸衣,蕴含着古人对“字纸”法力的独特想象。《清明上河图》描摹汴京繁华,百业兴隆,行人熙攘,好一幅市井热闹景象。

唐代僧人为抄写佛经虔诚种植构树,精心制作楮纸,纸张成为宗教传播与观念塑造的重要媒介。到了宋代,伴随着印刷术的普及和科举制度的现实需求,竹纸的广泛应用打破了知识的传播壁垒,成为普通文人实现青云之志的“云梯”。“爱护文字纸张成了蟾宫折桂的基础和前提”,逐渐形成了关于“字纸”的崇拜与敬惜。这种崇拜是多方面的,祭神、驱邪、招魂、送葬……纸被赋予了“魔力”的象征。时至今日,我们依然在通过烧纸钱的方式传达着对逝去之人的哀思。人们普遍认为,任何形式的书籍几乎都是有用的。敬惜字纸,就这样成了一种全民族的集体观念。

纸的大规模应用,催生了一个意外的产物,一个“点纸成金”的行业——金融业。在北宋的“交子”诞生以前,国内流通的货币或是金属铸造的“孔方兄”,或是丝绸布帛,无论哪种,都需要现实的物品作为价值的锚定。而纸币的诞生,标志着纸张成了金属货币的“廉价替代品”,以价值符号的身份参与到了人类的生产经营活动之中,创造出繁荣的商品经济。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”一张张薄薄的纸片,就是“利”字的直观体现。

造纸术是中华瑰宝,也是播撒世界文明的火种。书中追溯了纸张和造纸术向东、西方传播的宏大历史。造纸术东渡后,催生了日本独特的和纸文化;造纸术西渐后,更是为欧洲文化的发展注入了新的活力,促进不同文化间的交流、碰撞与融合,构建起更为广阔的人类文明网络。在该书封底,藏书家韦力评价道:“人类文明以文字的诞生为标志,而文明的极大传播则是以纸本书的出现为重要节点,由此说明了纸张是文明的重要载体。”

《叹为观纸》表明,“纸”不仅是一个载体,更是历史的回声与映射。作者像藏经洞里的补经人一样,对着“纸”本身进行着修补与爬梳。叹为观纸,叹为观止。

编辑:徐征 校对:汤琪