作者:林颐

外公在世时,他的小屋里堆满了书,我喜欢窝在那里翻找,仿佛总能挖到宝。我就是这样找到《狄公案》的,一本厚厚的书,我囫囵地读,或缠着外公讲给我听,书太厚了,翻来翻去的,有时候翻得很乱,可能讲的故事也不连贯,可心情总是好的。

后来,外公不在了,但读书的爱好留给了我。原来,《狄公案》的作者叫高罗佩(Robert Hans van Gulik,1910-1967),是个有趣的人。这位荷兰外交官在中国多年,娶了中国夫人,是名副其实的中国通。这个人是很恣意妄为的。达官贵胄市井小民,他到处交朋友。据说,他跟冯玉祥是“琴友”,冯玉祥当时是哥老会的大人物,冯玉祥帮他跟各地帮会打了招呼,荷兰使团在中国的安全是受庇护的。

我陆续买了高罗佩的不少作品。高罗佩的趣味是晚明文人式的,他写作追求“好玩”。有高雅的《琴史》《砚史》,也有别出心裁的《中国古代房内考》。

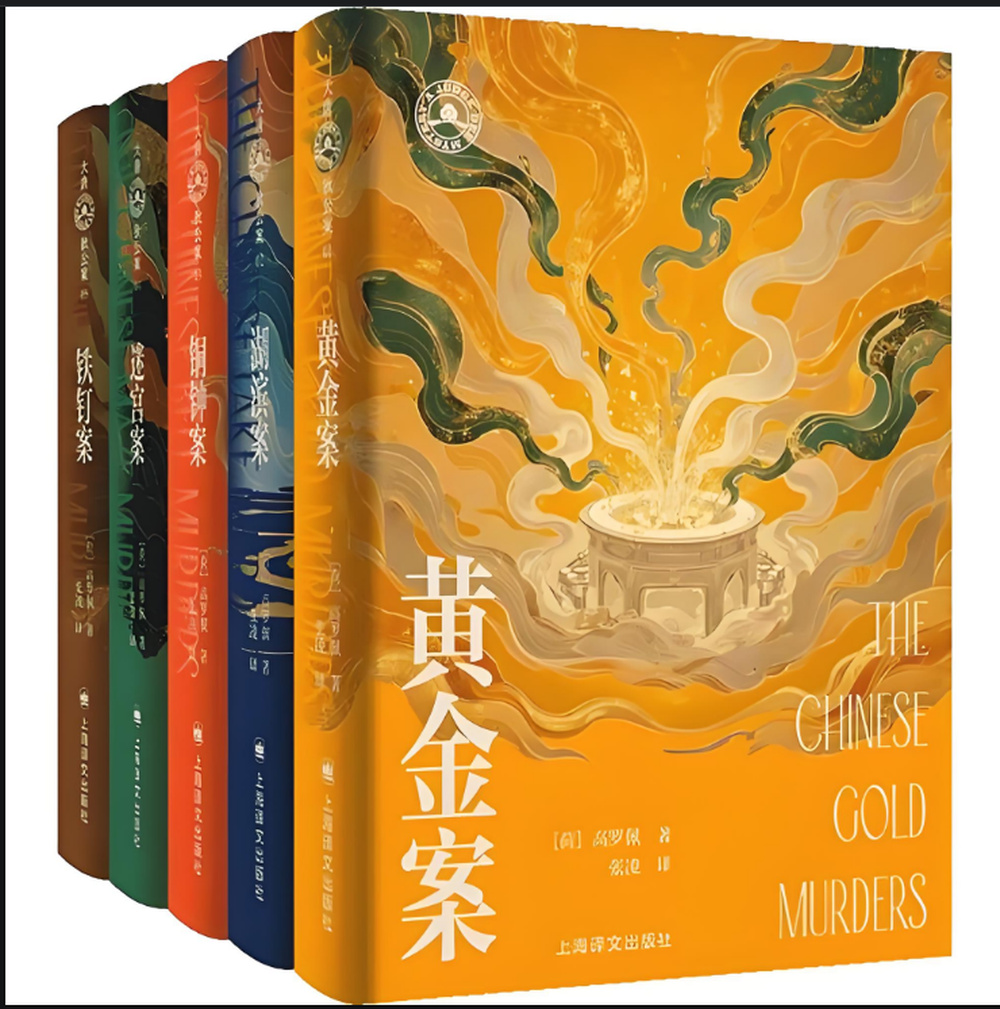

听闻《大唐狄公案》出了文库本。文库本啊!轻、小、廉、便,巴掌大,盈盈一握,薄薄的小小的一册,既适合实用的阅读需求又有审美的情趣。这真的戳中我的癖好!这套书总共十五册,目前是第一辑,共五册:《黄金案》《湖滨案》《铜钟案》《铁钉案》《迷宫案》。书籍设计师的封面很有创意,每本都突出案件的主题因素,图案和色彩绚烂中透着诡谲。

文库本没有负担感,一本接着一本,我两三天就读完了全套,意犹未尽。高罗佩就是“大玩家”。如果不说,有谁意识得到这竟然是外国人写的古风悬疑侦破小说。

这套书借用清代无名氏《武则天四大奇案》的壳子,让狄仁杰作为基层县官出现在不同的命案现场。狄仁杰既是深谙儒家伦理的父母官,在大堂上断案如神、为民雪冤;又是精通法家权术的谋略家,能在权位倾轧中运筹帷幄;他还有着福尔摩斯般的心细如发,会在深夜悄悄勘查凶宅,从蛛丝马迹中推索可能。

虽说写的是大唐狄公,时代背景其实是明清中国,书的结构采用明清章回小说体裁,主旨是“三言二拍”式的“善恶是非”因果观念,书中的建筑格局、书房摆设、假山盆景等的描述,也是明式的。比如,《迷宫案》里描述丁护国书案的陈设、倪节度密宅的布局等,都关乎破案细节;《铁钉案》里运用“七巧板”暗示真凶,这种民间小游戏竟能成为破案关键,也足见高罗佩对中国的熟悉程度。书中插图,也是高罗佩亲绘的仿明代刻本秘戏图。

狄仁杰的明察秋毫,基于他对人性的了解,对生活场景的“反常”之处的敏锐感知。高罗佩写作有巧思,他借鉴了中国话本小说“一案多线”的布局,每个案件都能散发思维、多线并进,往往牵扯出世仇恩怨、礼教冲突、宦场腐朽、匪患谋逆等复杂纠葛,加强了中国叙事曲折跌宕的审美期待,也满足了西方侦探小说“逻辑闭环”的推理要求。

我拆包裹时,老公刚好经过,“咦”了一声,顺手翻阅,又说,“这不错,一个故事一本书,方便携带,看着不累”。我想起外公。他老人家会喜欢这种“一书一事”的小本子吧?

现在书的形式是越来越多样了,各种珍藏版特装版固然精致,标价就让我望而却步,何况大多数花哨得仿佛摆件软装却不适合阅读。在我看来,文库本更适合大众书籍的传播,我希望有更多人读到高罗佩这样的作家,《大唐狄公案》这样的好作品。我爱文库本,不起眼但熨帖,不经意但经用。文库本的亲切感,是日常普通的暖意,就像家人给我的感觉。

编辑:徐征 校对:汤琪