新黄河记者:江丹

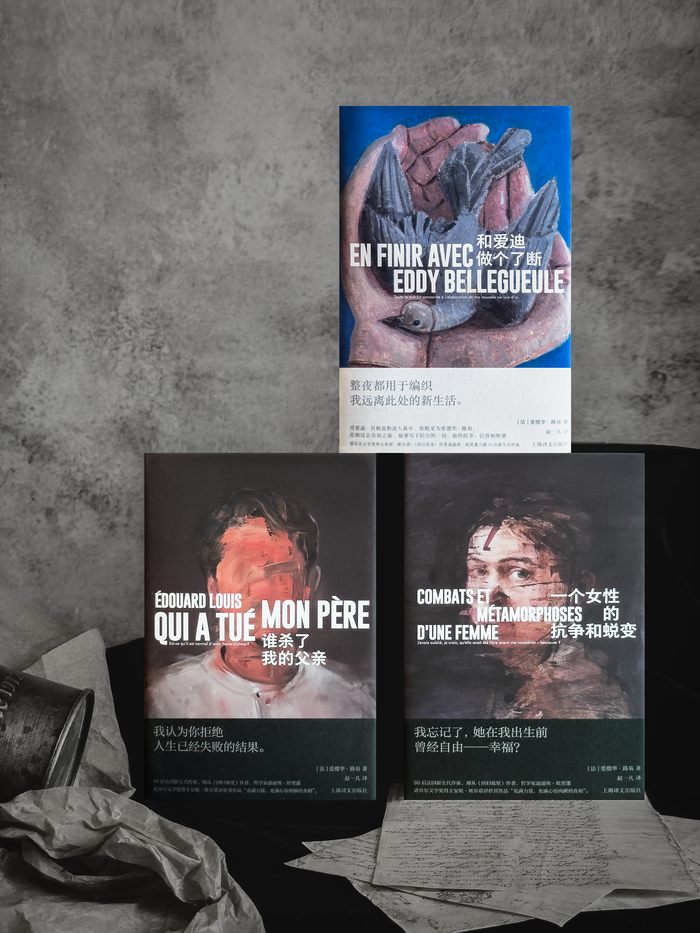

2014年,22岁的法国青年爱德华·路易发表了首部作品《和爱迪做个了断》。这本自传体小说以率直、犀利的语言揭露了法国底层青年的迷茫无助和挣扎反抗,在法国文坛引起轰动。诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺评价其作品“充满力量,充满心惊肉跳的真相”。

今年10月,《和爱迪做个了断》简体中文版由上海译文出版社推出,爱德华·路易也应法国驻华大使馆、法国驻上海总领馆文化处和上海译文出版社的邀请来到中国,开启近半个月的中国之行。此前,上海译文出版社已出版爱德华·路易《谁杀了我的父亲》《一个女性的抗争和蜕变》。

10月15日,爱德华·路易到达上海,并于次日前往复旦大学法语系与学生交流。在“书写自我”主题演讲中,他谈到自己的写作始于童年在家乡遭受的暴力——阶层的暴力、性别的暴力,这促使他逃离;到巴黎后他学习社会学,继承左拉、巴尔扎克、萨特等作家的写作传统,要写社会的各个方面,写他所在的相对贫困的、大家“看不见的法国”。他还谈到自己的“自我写作”不是一种自恋行为,因为每个人的出身、家庭并非自己选择的,但可以回望与书写,影响更多的人。

爱德华·路易还参加了“从幸存到反抗——爱德华·路易的文学与新生”读者见面会暨《和爱迪做个了断》新书首发式活动。在位于上海上生新所茑屋书店的活动现场,爱德华·路易与知名播客主播曹柠、作品译者赵一凡展开对话,围绕新书创作、文学理念及社会议题展开深度交流。

爱德华·路易(右起第三)在活动现场

回溯青春创伤,延续文学抗争传统

谈及《和爱迪做个了断》的创作初衷,爱德华·路易回忆起故乡阿朗库尔的生存困境:“那里的人住在漏水的房子里,未婚先孕、辍学、家暴是生活常态。”他坦言,书中的“愤怒”源于童年时感受到的对“少数者”的暴力——外地人、少数性取向者、女性都可能成为被攻击的对象。而他选择以文学为载体进行抗争,是希望接续法国文学的传统:“雨果、波伏瓦等作家都以自己的方式向这样的暴力或者社会现实斗争。在当下的文学中,这个传统有消失的趋势,但我希望通过自己的创作重新与这些传统连接。”

如今,爱德华·路易已出版七部作品,并且作品已被翻译成三十多国语言,仍坚持以“抗争”为写作核心。“我把文学视作一种抵抗或者斗争的工具,能够向社会提出我的质疑,并且希望带来改变,打破大家的陈见。”爱德华·路易说道。

作为社会学研究者,爱德华将社会学思维融入文学创作,通过家庭内部生活揭示普遍的社会现象,比如在书中剖析父亲对性别的偏见:“我认为的父亲的暴力,其实是来自于一种语言,而这种语言先于父亲的暴力而存在。”

感受到两种词汇在交战

当曹柠问到《和爱迪做个了断》中的“了断”是如何完成时,爱德华·路易回答,“爱迪”是自己孩童时期的名字,彼时的他一直和自己作抗争,努力让自己符合社会规训——因被指责“不够阳刚”“娘娘腔”,他刻意塑造爱看球、爱喝酒、飙车等符合社会期待的男性形象,却仍未成功。“爱迪”自我定义为“失败者”,他想要逃离,而这一逃离通过学业实现:在求学中,他接触到文学与社会学,阅读布尔迪厄、杜拉斯、波伏瓦等人的作品,最终借由这些知识完成了自我拯救,也坚定了与过去“做了断”的决心。

出版《和爱迪做个了断》后,已经多年不联系的父亲在电视上看到爱德华·路易的采访,主动打来电话说“我为你骄傲”,这也促成了爱德华·路易第二部作品《谁杀死了我的父亲》的写作。但这次重逢并未消弭阶层带来的鸿沟:“我回家后一开口,母亲就说‘你讲话像个部长,你很有优越感是吗’;而我对于童年周遭的语言再也不能忍受了,比如我父亲说‘女人就该在家做做家务’,我的教育让我讨厌他的这种语言,我给他们带来了羞耻感。”

这种“羞耻感”在《一个女性的抗争和蜕变》中也有细腻书写。爱德华·路易提到,童年时村里医生上门看病,全家都会因对方的“精英身份”坐立难安;而如今自己回到故乡,也成为了让家人感到局促的“医生”,成为了阶层暴力的新化身。“我感受到了两种语汇,一种是我童年的语汇,一种是我在接受过高等教育之后的语汇,这两种语汇在交战。”

在接下来的行程中,爱德华·路易还将前往北京与广州,与胡安焉、梁鸿、吴琦等嘉宾进行对谈。读者可关注“上海译文”微信公众号获取详细信息。

背叛的语法,我们的来处与去处——爱德华·路易对谈梁鸿

时间:10月22日(星期三)16:00—17:30

嘉宾:爱德华·路易 梁鸿

地点:中国人民大学中关村校区立德楼909

无独有偶——爱德华·路易对谈胡安焉

时间:10月23日(星期四)18:30—21:00

嘉宾:爱德华·路易 胡安焉

地点:北京法国文化中心

中法之间:年轻人的思想与实践

时间:10月25日(星期六)15:45—17:15

嘉宾:爱德华·路易 吴琦

地点:北京檀谷·慢闪公园

逃离与回望——爱德华·路易作品分享会

时间:10月28日(星期二)19:00—21:00

嘉宾:爱德华·路易

地点:广州方所书店

通讯员:林蕴瑜 编辑:徐敏 校对:高新