新黄河记者:苏珊

孤独症谱系障碍(ASD),又称自闭症,是一种以社交沟通障碍、狭窄的兴趣爱好和重复刻板的动作行为为核心症状的神经发育障碍性疾病。它不仅影响儿童的社交及沟通技能发展,还可能累及情绪、认知及整体社会适应能力的发展。然而,研究表明,利用发育早期神经可塑性窗口开展科学的、适宜强度的行为干预,可有效改善神经发育偏离,促进社交技能发展,减少有危害的重复刻板行为,从而改善孤独症幼儿的不良预后。

孤独症到底是什么样的疾病,怎样才能做到早期发现,请看看下面山大附属儿童医院接诊的这三名孤独症儿童的“画像”吧。

病例1:小明(化名),1岁男孩,家长因“叫名字没有反应”来诊。平时表现安静,家长说非常好带,跟着谁都可以,吃饱喝足就自己玩,也不是特别依赖家人。1岁还不会模仿叫爸爸妈妈,但最让家长焦虑的是别人家的孩子反应都很机灵,自家听力正常的孩子对自己名字也没有反应,就像听不到一样。小明对颜色敏感,从小就喜欢看各种颜色的灯,晚上最喜欢家长抱到窗前看马路上霓虹灯,仔细观察小明还非常喜欢看手或将玩具拿到眼前反复观看。

病例2:开心(化名),2岁男孩,因2岁“不会说话”来就诊。叫名字很少有反应,有需求拉着家长手去拿,不会目光或眼神示意,至今不会用手指意向指物。不理解日常语言,听指令很少。经常独处,喜欢自己玩耍,喜欢恐龙玩具,经常把玩具摆成一排,不允许别人打乱,如果家长强制收拾了会哭闹。现在发展到把家里的水杯、矿泉水瓶、鞋子等也摆成一排。与人互动少,对家人依赖少,家长感觉跟着谁都可以,非常好带。对小朋友没有兴趣,公园玩耍时经常绕着小朋友走。

病例3:果果(化名),3岁女孩。家长是在孩子上幼儿园后才发现异常,果果能和家长简单交流,但也仅限于生活需求,能和家长玩简单互动游戏,愿意和小朋友互动,但交往方式不当,对于喜欢的小朋友一上来就熊抱或亲亲,不喜欢的小朋友抬手就打,故而小朋友都不愿和她玩。上幼儿园后经常不听老师指令,上课在教室乱跑或自行跑到教室外玩耍。语言表达能力差,经常模仿家长或老师说话,自言自语电视里台词或广告词,有时无故大声喊叫或尖叫,着实让老师头痛。

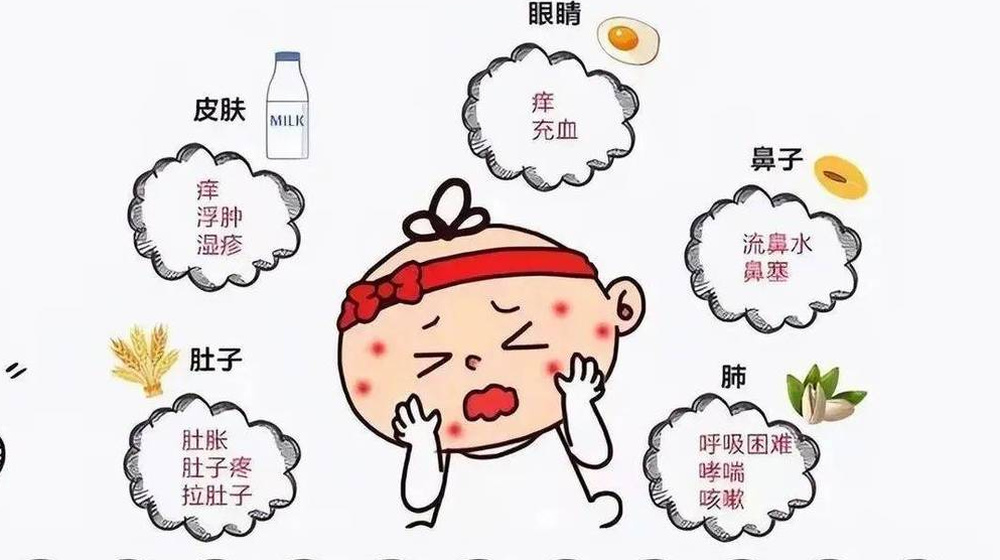

上述三个孩子经过完善辅助检查及孤独症相关评估后,均诊断为孤独症谱系障碍(孤独症)。山大附属儿童医院专家表示,孤独症的早期表现多样,但以下是一些常见的警示信号,家长应引起高度重视:

一、社交互动方面:

1.目光对视少,尤其是与妈妈或主要带养人没有目光对视,或对视时间短暂。

2.对声音反应差,对照顾者声音没有反应,对自己名字毫无反应。

3.不会用手指指物表达需求(正常9-10月龄以后的婴儿一般具备这种能力)。

4.缺乏快乐情绪的分享和互动性表达,如较少冲妈妈笑、高兴时较少看妈妈等。

二、语言沟通方面:

9个月不会咿呀学语、不会轮流发声。

18个月不会玩简单的互动性或角色扮演类游戏。

15个月后仍有重复语言或模仿语言。

2岁前语言有倒退。

三、行为模式方面:

1.携带一个不同寻常的安慰物品,如小石子、小木棍、小毯子、小玩具等,长时间拿在手中,强制拿走后表现不安或有强烈的情绪反应。

2.表现出强烈或异常依恋行为、有不同寻常的刻板动作如反复看手、凝视物品或光源、怪异的身体动作等

3.玩耍方式刻板重复,如反复排列玩具,玩耍方式简单重复。

4.行为方式刻板,如走固定路线,家具或物品摆在固定位置,吃少数几种固定食物、穿特定颜色或材质衣服不愿更换。

孤独症诊断依赖儿童症状表现,因此孤独症确诊有经验的发育行为儿科医师或儿童精神科医师,根据对儿童孤独症特征行为观察、家长对孩子行为的描述综合诊断,并完善相关辅助检查及完成发育行为方面评估,因此,孤独症的诊断尤其需要慎重。

如果您的孩子有上述表现,建议带孩子到医院儿童保健科、发育行为儿科或精神科进行系统的诊断、评估及详细检查。

通讯员:王川 编辑:陈彤彤