新黄河记者:于涛

在这里,

一砖一瓦打上“府城烙印”

一景一院讲述“济南故事”

一街一巷凸显“泉城特色”

近日,济南市名士小学二(6)中队的队员们,正式开启了“泉城记忆·古城寻踪”暑期实践之旅,探寻济南这座千年古城的文化脉搏与泉水之韵。

今日所称的“明府古城”,指的是以明代城墙范围为基础的历史文化街区核心区,其范围除德王府旧址(珍珠泉大院)外,还包含芙蓉街、曲水亭街、百花洲、府学文庙等区域。

第一站:珍珠泉畔·王府旧址听古韵

寻访之旅的序章在珍珠泉边奏响。泉畔锦鲤游弋,池底气泡轻盈升起,引得队员们不住惊叹。移步至泉畔的巡抚院署大堂,历史的厚重感扑面而来。在这里,队员们屏息凝神,聆听着古城千年的回响。

第二站:西更道启程·泉巷深处觅诗情

踏上西更道街青石板路,队员们惊喜地发现墙壁上镌刻着杜甫的名句——“海右此亭古,济南名士多”。清脆的童声齐声诵读,这不仅是对诗圣的致敬,更与“名士小学”的校名形成了跨越时空的奇妙呼应,瞬间点燃了队员们作为新时代济南“小名士”的文化自信与归属感。

循着水声与市井气息,队伍来到了濯缨泉。因明代德王朱见潾将其圈入王府园林,民间便亲切地称之为“王府池子”。泉边居民汲水的生活场景,生动诠释了“家家泉水”的泉城画卷。

濯缨泉以其深厚的历史文化底蕴和鲜活的生活气息,成为队员们此行重点推荐的核心景点。

离开濯缨泉,队伍寻访了隐于街巷的刘氏泉与腾蛟泉。刘氏泉在古槐的浓荫下静静流淌,而墙根处的腾蛟泉,虽小巧方整,却饱含“如蛟之得云雨而飞腾”的期许。

接着,队伍穿行于涌泉胡同。巷道狭窄曲折,就在队员们略感局促之际,尽头豁然开朗!清澈的泉水潺潺流过,与白墙灰瓦的民居相映成趣,印证了“户户垂杨”的诗意描绘。

第三站:文庙大成·童声诵响千年斯文

穿过东花墙子街,庄严肃穆的府学文庙赫然矗立。这座始建于北宋熙宁年间(1068—1077年)的“齐鲁文衡”“海岱文枢”,历经千年风雨、30余次重修,巍然屹立,是儒学圣地与文化传承的象征。

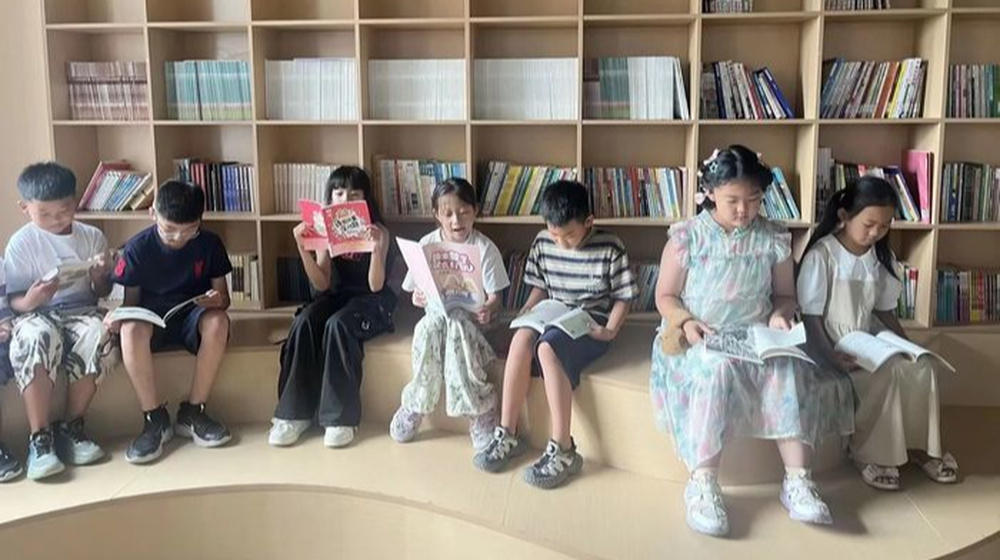

在巍峨的大成殿前,师生们整理衣冠,神情庄重,齐声诵读《论语》名句:“学而时习之,不亦说乎?”“温故而知新,可以为师矣。”字字珠玑,句句箴言。童音琅琅,仿佛穿越时空,与至圣先师孔子进行着一场跨越千年的对话。这庄重的诵读仪式,将本次寻访的文化内涵推向顶峰。

活动的尾声,队员们收获了意义非凡的成长印记——一枚象征智慧与德行的孔子纪念章,同时颁发的还有记录着这次文化之旅的社会实践证书。这两份沉甸甸的礼物,是古城对新时代少年最殷切的期许,让文化的种子在队员们心中深深扎根。

本次“探寻古城泉韵,领略千载斯文”的红领巾寻访活动,不仅是一次深度的城市文化浸润,更是一堂生动的行走思政课。从珍珠泉的晨曦到文庙的钟声,从濯缨泉的市井烟火到《论语》诵读的庄严肃穆,二(6)中队的队员们用脚步丈量历史,以童心跳动古城脉搏。当清泉映照红领巾,当童声对话圣贤言,这座“活着的博物馆”——明府古城,正以其汩汩不息的泉韵和千年积淀的文脉,滋养着城市未来的魂脉,也在新时代少年的心中,焕发出永恒的生命力与文化自信的光芒。

编辑:曹梦佳 校对:王菲