新黄河记者:苏冉

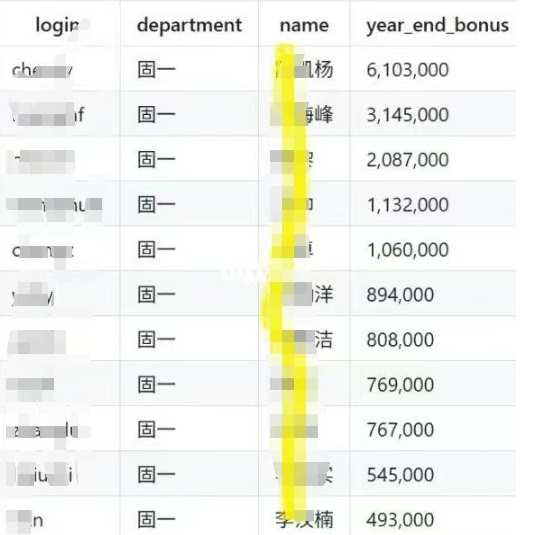

7月16日,万亿公募“固收大厂”博时基金传出“员工天价薪资”的消息引发金融圈热议。这份网传疑似为三四年前的博时基金员工薪酬数据文件内容显示,公司固收团队,从研究员到财务,工资和年终奖明细全部泄露,其中陈某杨月薪最高达13.5万元;年终奖方面,奖金最高者同样为陈某杨,这位离职员工当年拿到了610.3万元,表内最低为49万元。当天,博时基金回应称,网传数据不实,因涉及个人隐私和商业机密,公司已报警,目前数据泄露一事正在紧急处理中。

事件曝出后,多位金融及网络安全专家认为,从过往经验看,此次事件由内部人员造成数据泄露的可能性较高,反映出公募基金行业在信息安全管理方面可能存在隐患。事实上,近两年来,“降薪”“限薪”已成为公募基金薪酬改革的关键词。今年5月证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,首次将基金经理薪酬与长期业绩直接挂钩,明确“跑输基准超10%降薪,跑赢则加薪”。此次曝出的博时基金“天价薪资”风波或将进一步推动引发新一轮行业降薪潮,过去“旱涝保收”的基金经理高薪时代已接近终结。

博时基金三年前“工资条”引发舆论热议,金融行业成数据泄露“重灾区”

7月15日晚,一则“博时基金数据库疑似泄露,员工工资曝光”的消息在网络上掀起轩然大波,引发了公众对公募基金行业信息安全的广泛关注。

从曝光内容来看,涉及从固收、权益到财务、信息等部门数十名员工的工号、姓名、职级、月薪等情况,其中陈某杨月薪最高达13.5万元。除了月工资,网上还流传一份年终奖的数据,最高的也是陈某杨,年终奖在610.3万元,如果这份年终奖和流传的月薪13.5万都是同一年的话,陈某杨的综合年薪在772万元左右。

一名长期关注此事的某公募内部人士发文表示,从网传图片中可以发现,部分员工实际上已经跳槽,这意味着这些数据大概率是以前的,至于为何会突然被曝光,至今仍是一个谜团。事实上,陈某杨2023年9月确已卸任,2024年5月加入中欧基金。值得一提的是,图片中显示的一名月薪7万多元的基金经理,2021年5月从泰达宏利基金跳槽到博时基金,借此推测相关信息应为2021年下半年之后的薪资数据。

对于此次数据泄露事件,博时基金回应称,该数据不实,不符合实际情况且涉及个人隐私和商业机密,公司已第一时间报警,对于泄露一事目前正在紧急处理中。

这次数据泄露事件是外部黑客所为吗?资深IT行业分析师梁振鹏认为,根据以往经验,外部黑客往往缺乏针对性地获取特定公司员工薪资信息的强大动力。因为相比其他更具价值的金融数据,如客户交易信息、投资策略等,员工薪资信息对于外部黑客来说,经济利益和利用价值相对较低。所以,从这个角度来看,此次事件由内部人员造成数据泄露的可能性不容忽视。

近年来,金融行业数据泄露事件屡见不鲜。2022年2月,国内某科技公司在未经平台允许的情况下,私自扒取招聘网站及相关平台的用户信息,数量高达2.1亿条,最终该事件被公安机关侦查立案,并被处以4000万元的高额罚款。另有数据显示,仅在2024年上半年,我国金融行业数据泄露事件就超过8400起,接近2023年全年的总和,成为数据泄露“重灾区”。其中,影响较大的一起是2024年10月份,国内某贷款平台超过4万条用户数据被放到境外网站售卖,引发了业内机构和众多金融消费者的担忧。

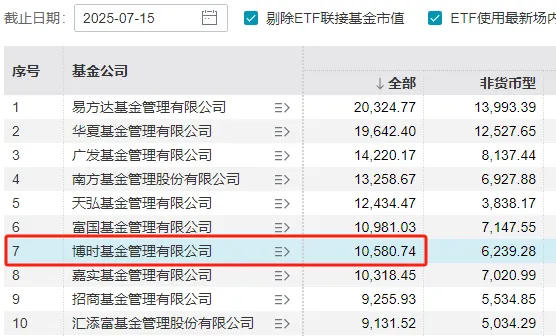

相比过往,本次数据泄露事件的主角更为引人注目。官网资料显示,博时基金是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。截至目前,博时基金资产管理规模为10580.74亿元,业内排名第七,旗下拥有386只基金产品,覆盖股票型、混合型等多种权益类基金以及债券型基金、货币基金等。

不过,博时基金最近一年多的日子并不好过。仅2024年全年,博时基金旗下就有17只基金因规模过小或持续亏损被清盘,清盘数量居首。Wind统计显示,自2021年以来,博时已累计清盘基金43只,规模缩减和产品生命周期缩短趋势显著。

从产品结构看,博时基金近年来在固收与被动业务方面依然具备一定优势,尤其在货币市场基金和部分债券基金中拥有稳定的客户基础和机构资源。但在权益投资方面,其过于依赖个别明星产品与基金经理,缺乏系统性的风控与资产配置体系,难以应对市场波动。

监管部门连续三年发布“降薪令”,基金经理“跑输基准超10%需降薪”

事实上,在人们纷纷议论博时基金“天价薪资”风波同时,金融行业正在经历一轮深刻薪酬变革,降薪潮正成为行业关键词。

去年以来,从最初的降薪,到限薪传言的流传与薪酬方案的上报,再到进一步传出的退薪,公募行业的薪酬改革正在进入深水区,并且每一步都深刻影响着行业的发展和从业者的心态。

2022年4月,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,提到要督促基金管理人严格执行薪酬递延制度,严禁短期激励和过度激励行为,公募行业拉开限薪大幕。当年6月,中基协正式出台《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》,对薪酬结构、薪酬支付、绩效考核、薪酬内控管理等方面提出了具体要求。

去年4月,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,进一步强调完善证券基金行业薪酬管理制度的重要性,要求与经营绩效、业务性质、贡献水平、合规风控、社会文化相适应,薪酬改革进一步深化。

面对监管新规,部分央企系公募基金公司去年下半年开始启动退薪工作,要求自2022年起年收入超出标准的退薪,超过标准线的人群以基金公司高管和基金经理为主,而这个标准线,据悉就在300万元左右。与退薪同步进行的,是各家公司对薪酬方案的重新上报。据了解,彼时业内上报的年薪上限为200万元到500万元不等。

据行业调研,管理规模低于5亿元且业绩长期低于同类平均水平的基金经理,2024年平均薪酬下降幅度超过40%,部分甚至面临岗位调整。

今年5月,证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,首次将基金经理薪酬与长期业绩直接挂钩,明确“跑输基准超10%降薪,跑赢则加薪”。新规要求,三年以上产品净值低于基准超10%,绩效薪酬将显著下降;显著跑赢才能提薪(门槛或更高)。国泰海通研究显示,过去三年64%的主动权益基金跑输基准超10%,意味着多数基金经理面临降薪风险。

这意味着,基金经理须具备更强的跨行业资产配置及产业周期把握能力,靠赚管理费分成“吃老本”躺赢已经行不通了。Wind 数据显示,2023年部分头部主动权益类基金经理,若管理规模达50亿元且年化收益率超15%,仅管理费分成和业绩奖励就能达到千万级别。但这样的爽文“故事”,在当前监管要求下,已经很难复制。

在降薪潮冲击下,金融行业高管与基金经理的薪酬格局发生了显著变化。优秀基金经理凭借业绩优势,在薪酬上超越部分降薪后的高管,而高管的综合价值则体现在企业管理和资源调配等多个方面。这种薪酬变化不仅是行业短期调整的结果,更预示着金融行业未来将更加注重专业能力和实际业绩,向着更健康的方向发展。

编辑:杨子梦 校对:刘恬