新黄河记者:刘瑾阳

7月29日,浙江海盐力源环保科技股份有限公司(简称“力源科技”)的一则公告打破了资本市场的平静。公告显示,公司实控人沈万中收到上海市第二中级人民法院《刑事判决书》,因犯违规披露重要信息罪,被判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金330万元。这一判决,成为近期资本市场财务造假刑事追责力度持续加码的又一案例。

实控人涉案后其女被提名

7月29日深夜,力源科技(688565.SH)公告称,公司收到实控人沈万中送达的《刑事判决书》。上海市第二中级人民法院认定其犯违规披露重要信息罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金330万元。

这起历时四年的案件,始于一场“提前确认”的数字游戏。2021年上市首年,力源科技通过提前确认11个水处理项目进度,虚增营业收入过亿元。2024年3月,力源科技曾披露,因涉嫌违规披露重要信息案侦查所需,上海市公安局决定对公司实际控制人沈万中取保候审。

据行政处罚决定书,2021年半年度报告虚增营业收入1541.59万元,虚增利润总额425.63万元,分别占当期披露金额的13.42%和34.01%。2021年三季度报告虚增营业收入2168.14万元,虚增利润总额542.56万元,分别占当期披露金额的13.54%和27.16%;2021年年度报告虚增营业收入1.04亿元、虚增利润总额2707.28万元,分别占当期披露金额的24.71%和68.23%。

从当年的半年报到年报,这种系统性造假行为,直到2022年10月公司发布会计差错更正公告才初露端倪。2023年1月,证监会的立案调查揭开了造假的全貌,同年6月浙江证监局对公司责令改正,给予警告,沈万中个人被罚300万元。另外,其他5名责任人被判处50万元至100万元不等的罚款。

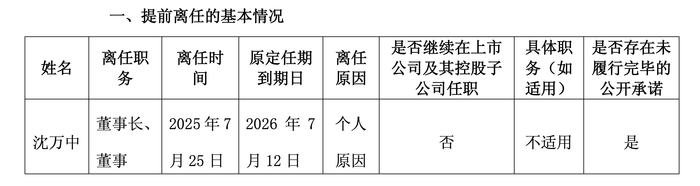

目前,公司实际控制人沈万中已辞去公司董事长、董事职务,辞职后不再担任公司其他职务。公司表示,上述判决不影响实际控制人的股东权利行使及公司管理层和治理层的依法规范运作,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

实控人涉案后,董事会同步提名其女沈家雯为公司第四届董事会非独立董事候选人。沈家雯,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,拥有南加州大学经济学硕士、加州大学伯克利分校应用数学与经济学双学士学位。2017年8月至2025年5月,历任汇添富投资管理有限公司合规风控负责人、经理;2025年5月至今,任浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事长助理。截至公告披露日,沈家雯直接持股0.94%,沈万中直接持股32.10%。

刑事追责密集涌现

近期,多家上市公司财务造假涉刑案例公开披露,从高管被采取刑事强制措施到公司被提起公诉,追责链条不断延伸。

锦州港的案例堪称典型。因2020年至2023年连续四年财务造假,不仅在7月25日黯然退出资本市场,其副总裁宁鸿鹏、曹成也因有证据证明犯违规披露重要信息罪,已被锦州市中级人民法院依法决定逮捕。连续四年的造假行为,最终以退市和高管被逮捕收场,成为资本市场“造假必退市、违法必追责”的典型案例。

同样陷入刑事漩涡的还有瑞斯康达。7月7日,该公司披露,董事长李月杰与董事朱春城因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪,被警方采取刑事强制措施。追溯至2023年9月,证监会已查明该公司通过参与专网通信虚假自循环业务,在2019到2020年间虚增收入超6.3亿元,虚增利润总额超1.1亿元。

更令人震惊的是金通灵的连续六年造假案。7月17日公告显示,公司及6名核心高管因欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪被提起公诉。检察机关指控其在6年年报中4次将亏损粉饰为盈利,这种长期、系统性的造假行为,造成投资者经济损失,情节特别严重。

全链条追责财务造假

财务造假案例的密集追责,背后是政策法规的持续完善和执法力度的不断强化。2024年7月,国务院办公厅转发多部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》,其中,针对重点领域财务造假,《意见》提出了严肃惩治欺诈发行股票债券行为、严厉打击系统性造假和配合造假、加强对滥用会计政策实施造假的监管、强化对特定领域财务造假的打击等四大具体举措。

2025年5月,最高人民法院、中国证监会联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》,提出严格公正执法司法、保障资本市场改革发展的23条意见,其中,聚焦投资者保护,依法打击欺诈发行和财务信息披露造假,完善虚假陈述民事赔偿责任制度。常态化开展证券纠纷代表人诉讼,便利投资者依法维护自身合法权益,降低投资者维权成本。

此前,涉嫌连续6年财务造假的金通灵已经被行政处罚和民事追责,2024年年底,南京市中级人民法院发布特别代表人诉讼权利登记公告,经中证中小投资者服务中心申请,金通灵案转换为特别代表人诉讼,目前,本案正在继续推进中。

这些政策与案例共同释放出清晰信号:资本市场对财务造假的容忍度已降至冰点,无论是上市公司“关键少数”、中介机构还是第三方配合者,都将为造假行为付出沉重代价。今年6月,首例“第三方配合造假”处罚落地,在越博动力财务造假案例中,证监会首次对协助造假的第三方个人于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。证监会强调,将继续坚持“追首恶”与“打帮凶”并举,进一步强化对造假责任人及配合造假方的追责,通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系,全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合者,坚决破除造假利益链、“生态圈”。

编辑:杨子梦 校对:刘恬