新黄河评论员:李明

杨振宁走完了他的世纪旅程。

杨振宁三个字,几乎是一代人在科普贫乏的年代对抽象的理论科学最朴素的“窥探”,而这三个字既代表着20世纪物理学的高峰,也隐含着中国人复杂而微妙的情感。

1945年,杨振宁赴美留学,师从物理学巨擘费米与“氢弹之父”泰勒,自此开启学术生涯。相比举世闻名的“杨-米尔斯理论”,坊间更为传颂的,是1957年他与李政道共同荣获诺贝尔物理学奖的划时代瞬间,成为最早获此殊荣的华人。

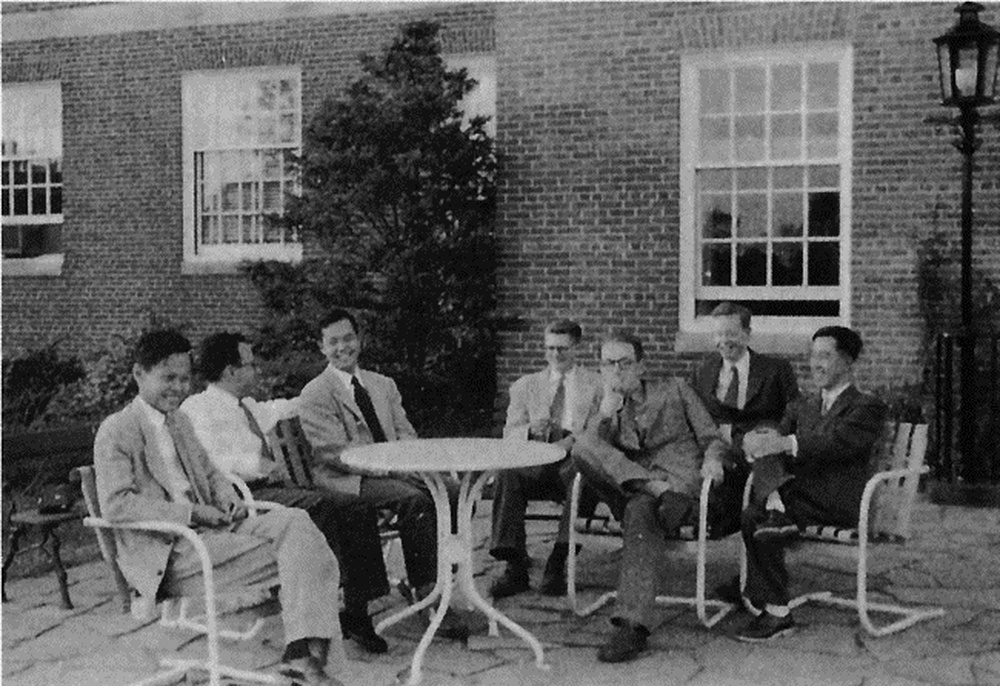

1952年秋杨振宁等物理学家于普林斯顿高等研究院(左起:杨振宁、派斯、李政道、斯诺、爱德华兹、沃德、南部阳一郎) 图源:人民日报客户端

今天的人,或许无法感受到杨振宁这张华人面孔的成功对当时的中国人是多大的激励与振奋。在西方现代科学风起云涌之时,中国还处在半殖民和半封建社会的晦暗历史中,二者之间的时空差既让中国人自己感到不自信,也被世界科学前沿圈不看好。当杨振宁与李政道从理论上提出了宇称不守恒假说时,学界曾报以质疑与嘲讽。而最终,这一发现不仅被物理学界承认,更创下诺贝尔奖最快获奖纪录,激励了一代代有志于科学的华人青年们。

新中国百废待兴之时,从事基础理论物理的他没有像邓稼先那样选择回国,而是继续留在美国从事研究,客观而言,杨振宁所从事的领域并非是国家急需的工程应用,加之复杂的历史与学术因素,其选择留在美国对他本人的研究生涯也未尝不是一个好的选择。在他百岁诞辰时,他曾借邓稼先的一封信来剖白心迹,“在这个信的最后他这样给了我一个期望,是‘但愿人长久’,他把‘千里共婵娟’改了一下,变成‘千里共同途’,当时我看了信以后没有看懂这句话。‘千里共同途’是什么意思呢?我后来想了想,知道这是一个很深的意思......五十年以后,我可以跟邓稼先说:稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”

杨振宁与邓稼先

何为“共同途”?在全球化面临失速的今天,其意不言自明。当文化、政治与意识形态纷争不休,唯科学领域仍能秉持其纯粹本性——对真理的追问,对未知的探索,对人类福祉的关怀。这些价值不因千里国界而异。邓稼先所言“千里共同途”,正是对此精神价值的诠释,而杨振宁也用一生践行了这一理念。

杨振宁曾在《父亲与我》中坦诚记录离国后的思念,以及与父亲的羁绊,让我们窥见这位不喜流露情绪的大家的另一面:“对一个在中国传统文化里成长的人,作这样的决定尤其不容易。一方面,传统的中国文化根本就没有长期离开中国移居他国的观念。迁居别国曾一度被认为是彻底的背叛。”在谈到父亲时,他写道:“我知道,直到临终前,对于我的放弃故国,他在心底里的一角始终没有宽恕过我。”

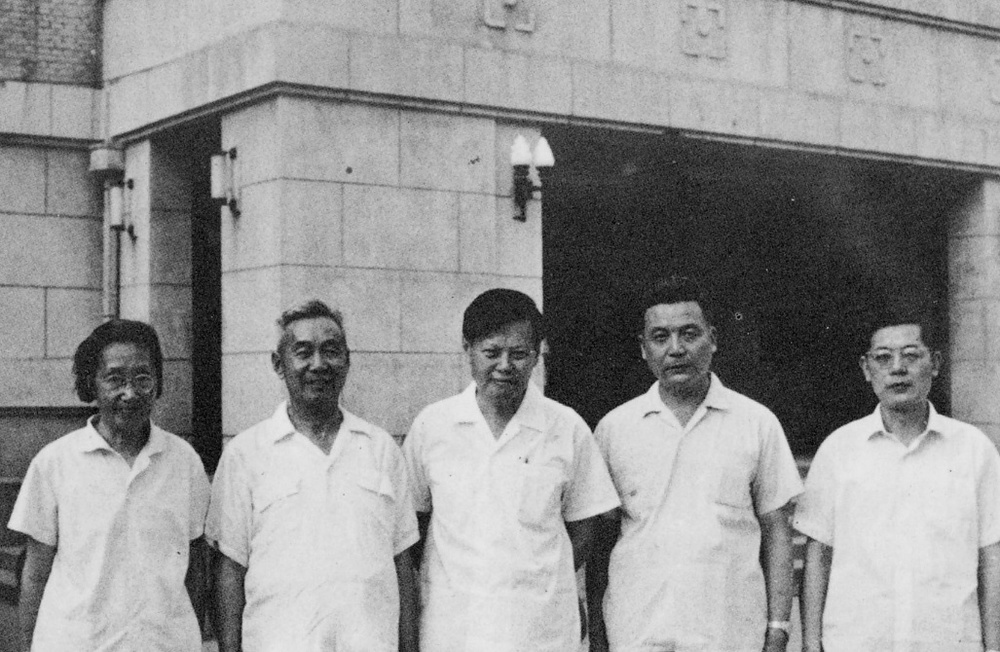

1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京 图源:人民日报客户端

杨振宁创造了历史,但作为那个时代的普通个体他同样承受了颠沛流离的历史之痛。而后者却鲜有人提及。

在一个世纪的生命长河中,他亲历了中国的沧桑巨变:1971年中美关系解冻,他回到阔别二十六载的故土;1997年,在香港会议展览中心参加回归盛典;2003年他全职回归清华园,帮助清华大学引进了一批大师级科学家;2015年他放弃美国国籍,重拾中国身份。这半个世纪,恰逢中国科技实力腾飞,多项硬核创新惊艳世界——这或许是青年时的他未曾想象到的。作为基础物理学的先行者,他生前呼吁重视基础研究,如今,从机制上鼓励科学家对重大基础问题潜心研究,从社会文化上建立一个包容失败的长期主义氛围,或许才是对杨振宁这代学人最好的告慰。

某种程度上,客观看待杨振宁在不同历史时期的选择,也是一个民族的自信心建立并不断强大的必经之路。

斯人已逝,愿他与天堂的父亲相拥时可以冰释前嫌。

愿其精神继续与中国科学“千里共同途”。

杨振宁先生,千古!

杨武之(左)、杨光诺(中)、杨振宁合影

编辑:孙菲菲 校对:汤琪