编造热点、骗取关注、快速涨粉,“暴力起号”正在成为当下互联网上的一大新乱象。

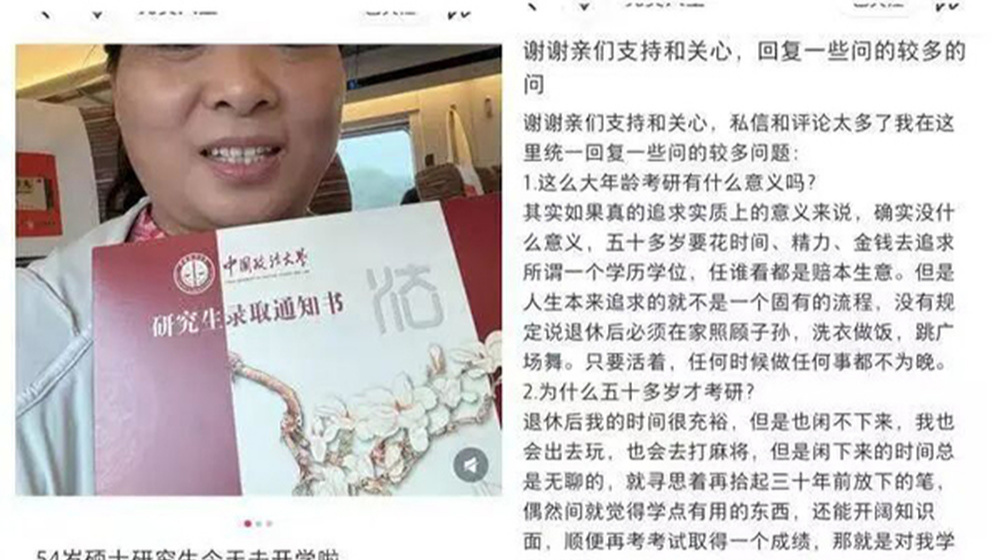

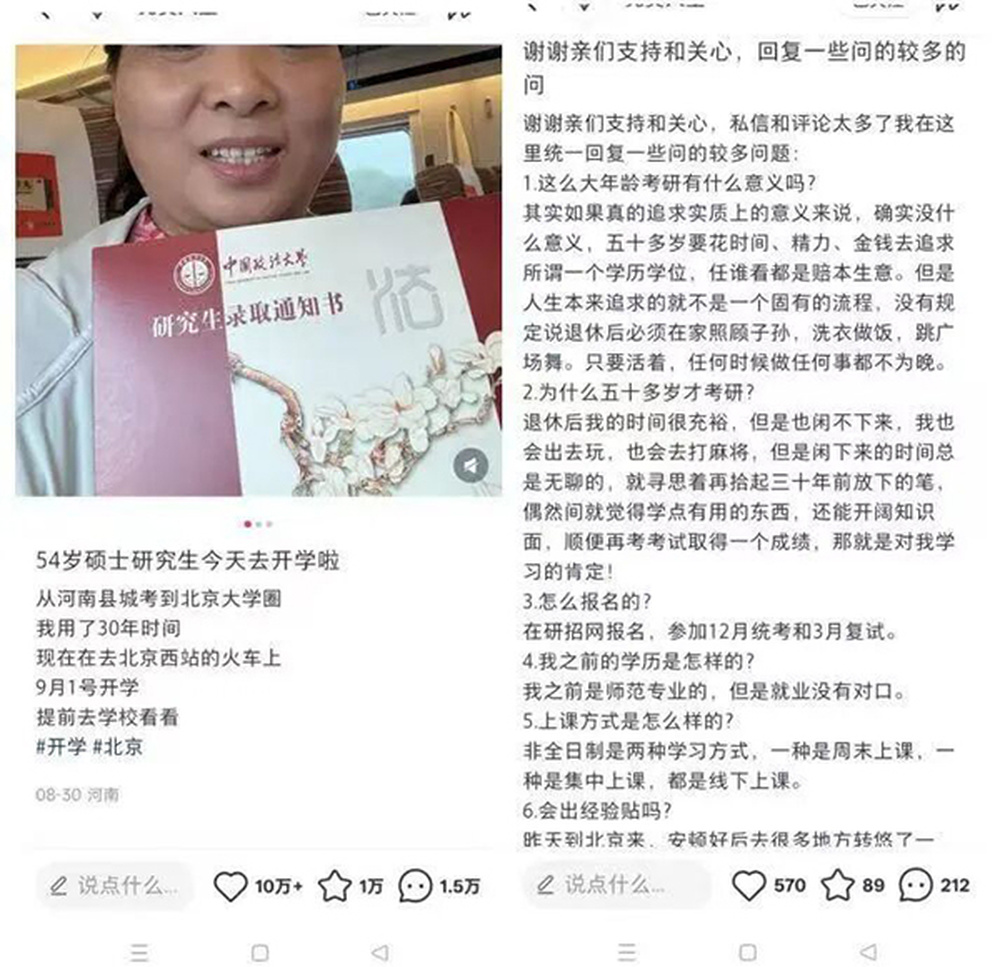

想必很多人还记得,前不久有一个引发热议的“新闻”:54岁阿姨考上研究生。在这个帖文里,一位网友自称54岁,“用30年从河南县城考到北京大学圈”,并晒出手捧中国政法大学研究生录取通知书的图片,可谓“有图有真相”,仅两条帖文就获赞与收藏高达18.8万。

然而,中国政法大学回应称,查无此人;随后涉事账号也被平台禁言。不得不说,这么一场炒作,对热点的捕捉是很精准的:中年阿姨在大热的考研赛道里“逆袭”,想不吸引眼球都难。

无独有偶,近期,诸如“中国籍女子嫁到外国贫民窟求助回国”“女子怒砸保时捷抓小三”等虚假摆拍、人为炮制的热点话题,一再挑逗大众情绪、搅乱网络秩序。

有媒体调查发现,这背后很可能是一种“起号生意”。而起号的模式,其实也不是秘密,在互联网上随处可见各种教程:“篇篇出爆款”“XX个人IP起号手册2.0”“博主起号资料包”……不少博主在社交平台兜售起号教程,这类教程多为电子档形式,价格从8-70元不等。

浏览这些教程可以发现,主打一个“颠覆常识+戏剧性”,精准炮制热点。比如,“42岁失业大叔穿高跟鞋狂奔2公里,5个月狂卖8000万”,就和“54岁阿姨考上研究生”类似——反常识、强情绪、快速逆袭,简直堪称爆款密码。

而且,现在有了强大的人工智能技术加持,不少账号利用AI造假,无论短视频还是图片都能以假乱真,而且“产量”巨大。

这种“起号生意”,为了流量无所不用其极,破坏的是清朗的互联网生态。以虚构的“传奇故事”来吸引注意力,往往会稀释公众对真实励志案例的信任度。与此同时,戏剧化、反常识的叙事方式,也在消解公共讨论的理性空间,把社交平台逐渐推向情绪化、极端化的内容消费。

最终,受益的是博取流量的账号,受损的却是社会整体的公共利益——它既削弱了大众对奋斗与坚持的正向认同,也透支了公共舆论的信任基础。也因此,这类以编造故事为手段的“起号”行为,已经不只是简单的内容运营技巧,而有了必须被规制的必要。

今年7月29日,中央网信办启动为期2个月的“清朗·整治‘自媒体’发布不实信息”专项行动,其中重点整治的突出问题,就包括“多种手段歪曲事实”“恶意蹭炒误导公众”。这些所谓的起号操作,很多都是通过虚假、歪曲事实来收割流量,当然应当予以严厉打击。

对于专项行动的要求,平台也需要有所行动,在算法推荐与审核机制中承担更多责任,不能放任“虚假戏剧性”成为流量的捷径。平台应当进一步强化技术能力的把关,对于可疑账号行为及时预警与拦截,从源头上减少虚假内容的滋生,让真实、有价值的表达获得应有的空间与关注。

面对层出不穷的起号套路,公众也需要保持基本的辨别力与耐心,不要轻易被猎奇和反常识裹挟。唯有以理性与审慎为底色,才能让网络空间少些虚假的喧嚣,多些真实的力量。

编辑:李明