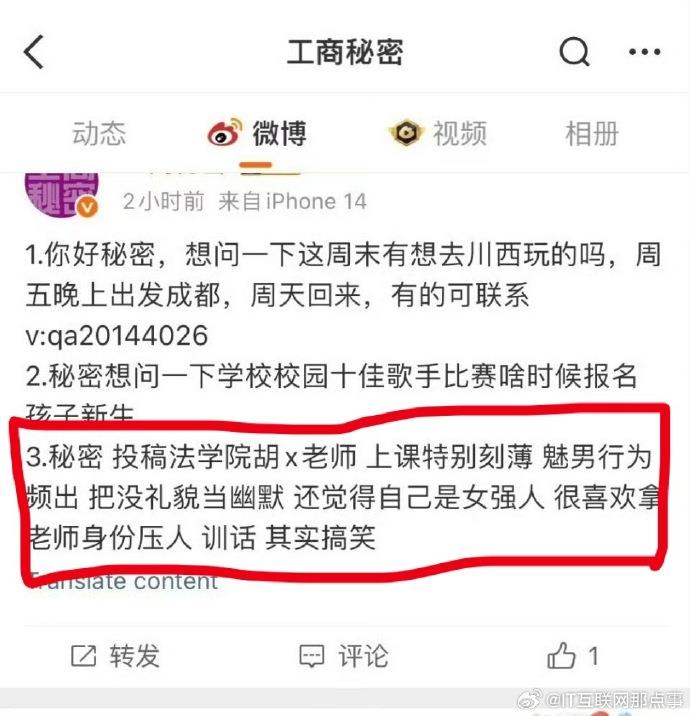

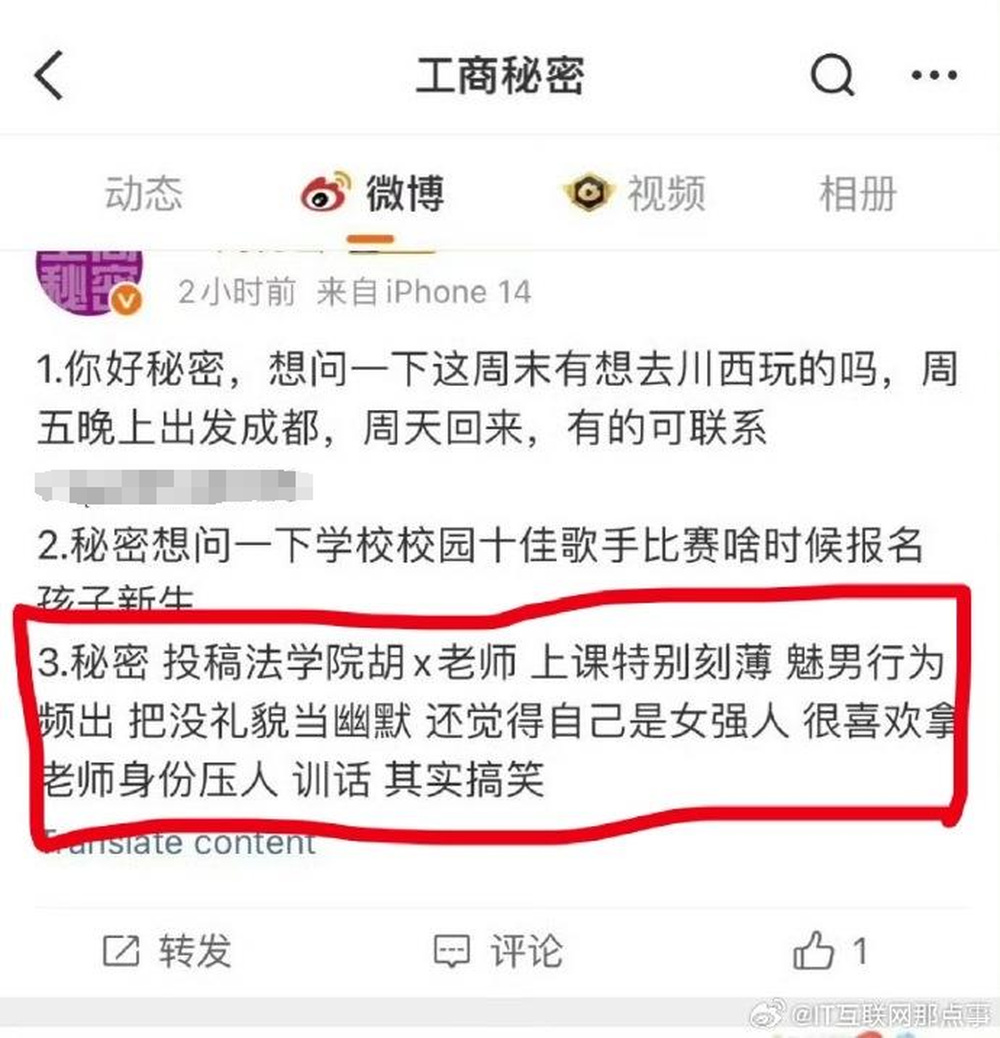

近日,重庆工商大学相关校园账号“工商秘密”上出现一则匿名帖子,称法学院胡姓老师“上课特别刻薄、媚男(原文为魅)行为频出、把没礼貌当幽默”。这条匿名投稿在微信群聊中迅速传播,引发关注。

对此,该校法学与社会学学院胡老师在微信群里转发帖文,并回应,“这位同学请拿出证据来证明,否则我会起诉你侵犯名誉权。”尽管事后涉事学生李某现身并道歉,但胡老师表示,不接受道歉。涉事同学李某所在班级的辅导员称,相关事情正在由相关部门处理。

“工商秘密”账号学生不当言论截图

对于这名教师的维权之举,不少网友点赞是用“案例教学”法,给学生上了一堂法治公开课。“学生身份”不是污蔑教师的护身符,学生有权评价、投诉教师,但必须有事实依据。没有事实依据,编造不实信息,把举报、投诉当情绪发泄,则涉嫌侵犯教师的合法权利。

从内容来看,这名学生的匿名投稿,已不只是一般的吐槽,而是在发帖中指责教师刻薄、存在“媚男”行为。考虑到被公开指控的是一名女老师,这无疑是一种程度不轻的负面评价,或者说污名化。

在以往的处理中,当事教师通常会把情况报告给学院,由学院出面处理,或者联系平台,要求平台删帖。但这名教师选择了直面“硬刚”,要求发帖学生拿出证据。

也有人认为,胡老师说“否则我会起诉你侵犯名誉权”,是对吐槽学生的威胁,印证了“刻薄”,学生怕了,所以选择了道歉。这并没有理解胡老师的意思,也是对“刻薄”的错误理解。学生有吐槽的权利,教师当然也有维护自身权利的权利。

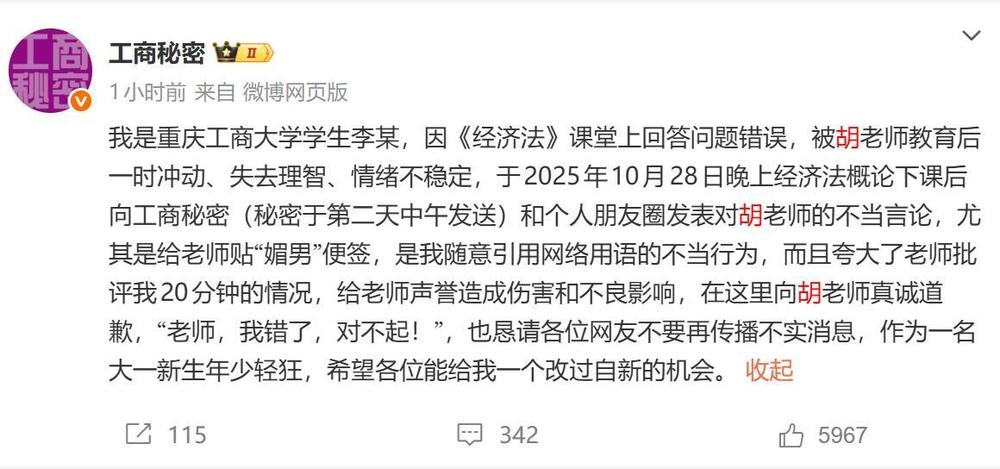

在胡老师要求其拿出证据后,涉事学生李某称,因《经济法》课堂上回答问题错误,被胡老师批评后一时冲动、失去理智、情绪不稳定,于10月28日晚上在“工商秘密”和个人朋友圈发表了对胡老师的不当言论,并夸大相关情况。她向胡老师真诚道歉,“希望各位能给我改过自新的机会”。

胡老师不接受道歉可以理解,不过,这件事是否要上升到“到法院起诉”的程度?这并非学校愿意看到的,对当事学生可能也是无法承受之重。因此,也有网友认为既然学生已经道歉了,就没必要再追究。

无论当事老师是否会追究到底,这起风波都提醒,在社交媒体时代,学生在网上评价、“吐槽”老师也需要注意边界,切不可信口开河。

前不久,网上出现了很多被称作“导师的瓜”的高校导师评价信息文档,在考研学生群体中悄然兜售。还有的学生动辄采取网络发帖的方式,要让某人(同学或教师)“社死”,而很多内容存在片面、夸大或侵犯隐私的地方,这对当事人的伤害极大。

个别家长发帖维权,也存在类似问题。据《半月谈》报道,西南某基层教育局的台账显示,去年1月至8月间,共接收了128条针对教师的举报信息。经过仔细调查,仅有7起举报被证实基本属实。这种举报耗费教育部门、学校与老师的大量精力;而编造虚假信息举报的家长,往往并不承担相关责任。

被投诉老师遭受巨大的负面影响,而不实投诉举报人如果全身而退,只会导致针对教师的不实举报呈泛滥之势。

接下来,如果当事老师要依法拿起法律武器维权,各方也应给予支持。只有让法律硬起来,才能遏制虚假举报,厘清正常“吐槽”与污蔑诽谤的边界,同时也是告诉其他学生该怎么依法维权,每个人都要对自己的言行负责。作为法学院,这确实可以成为一堂生动的法律课。(熊丙奇)

编辑:李明