在我看来(未必是画家本人的有意识追求),郑忠的画作自始至今都暗合着三维宇宙的深层肌理——万物皆由费米子与玻色子相互作用而成。从早期丝网版画的懵懂探索到后期综合绘画的哲思表达,他的创作始终循着这一脉络,在不同系列中层层递进地演绎着“固态与流态的共生”,最终构建起一座跨越具象与抽象、微观与宏观的艺术圣殿。

作品名称:《序曲系列之二》

尺寸:54x79cm

技法:丝网版画

创作年代:1989

备注:1991入选日本神奈川县国际版画双年展

一、《序曲之二》(1989年):混沌初开的“形力邂逅”

这幅54x79cm的丝网版画诞生于对版画媒介全然懵懂的“自发玩索”阶段,却如宇宙大爆炸般,意外触碰到存在的本源。那些未经雕琢的肌理纹路,恰似费米子在混沌中的初态——带着物质最本真的凝实感,是构筑世界的“实体基石”;而偶然晕染的光影流痕,则如玻色子般弥散其间,以能量的流动串联起分散的“形”。这种“无心插柳”的融合,虽未上升到自觉表达,却暗合了“粒子与能量相互作用”的宇宙法则,为其后续创作埋下了“形态与力共生”的种子。

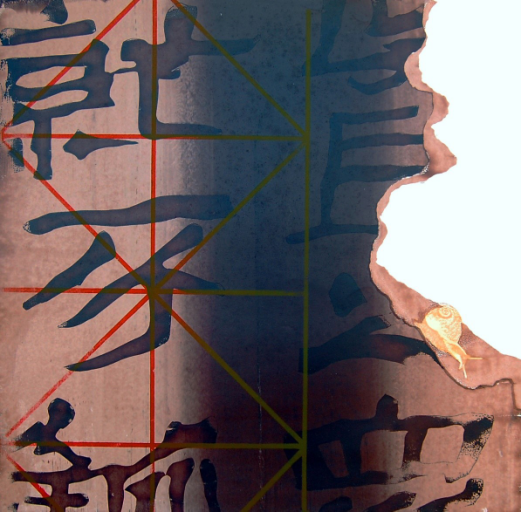

郑忠丝网版画处女作《米字格系列之一》

尺寸:65x65cm

创作年代:1990年

1993年获中国版画版种大展全国第五届三版展两展银奖

1993年获美国廖修平优秀版画作品奖

入选《中国百年版画展》

入选《中国丝网版画回顾展》

入选《中国版画1979-1999》

中国美术馆收藏

二、《米字格No.1》(1990年):秩序诞生的“力场构建”

作为整开尺寸(79x110cm)的丝网版画,这幅“成名作”以双重银奖的荣耀,标志着对“形力关系”的自觉探索。其“划时代意义”在于将“费米子的秩序感”推向极致:那些如齿轮咬合般严谨的网格肌理,是对“形”的理性建构,带着经典力学的精准性,仿佛宏观世界中物质的固态投影;而网格间穿插的细微光影,则如玻色子般在秩序中暗涌,以能量的动态打破绝对的凝固,形成“静中藏动”的力场。这种平衡恰如宇宙的基本运作——费米子构筑实体框架,玻色子传递相互作用,让作品成为“形力共生”的早期范本。

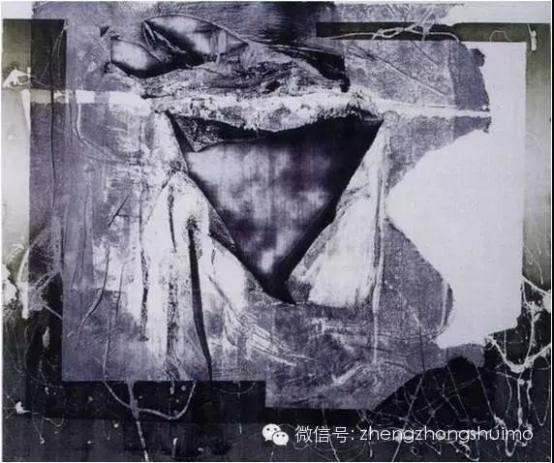

《惊蛰系列之一》

获第十三届全国版画展铜奖

美国廖氏版画奖

载入《中国现代美术全集》版画卷

载入《中国当代美术1979---1999》

载入《中国百年版画》

载入《中国当代美术图鉴》

载入《中国丝网版画二十年回顾展》

《中国版画》发表

《美术研究》发表

《美术观察》发表

中国美术馆收藏

三、《惊蛰No.1》(1993年):本我觉醒的“力之突围”

获全国版画展铜奖及国际殊荣的《惊蛰No.1》,是“艺术本我苏醒”的里程碑,也让玻色子的能量属性从“暗示”走向“主导”。在这幅64x79cm的丝网版画中,费米子的固形仍以厚重肌理为基底,却不再是绝对的主角;弥散其间的光影流痕如量子跃迁般灵动,带着撕裂与融合的张力,在画布上完成能量的视觉转译。这种“形为体,力为魂”的蜕变,恰似宇宙从静态到动态的演化——费米子构成的“实体”因玻色子传递的“力”而获得生命,让作品突破了单纯的形态呈现,开始叩问“存在如何存在”的本源命题。

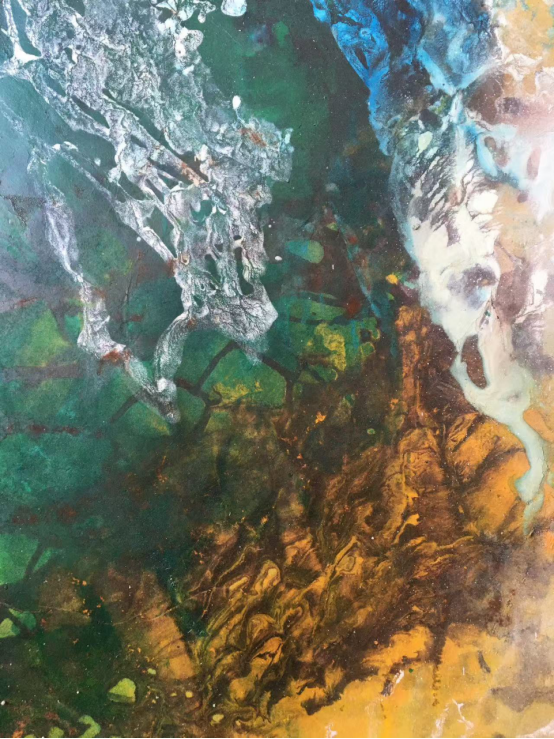

作品名称:海韵系列

尺寸:97x60cm

材料:宣纸、彩墨

创作年代:2014

四、海韵系列与文脉之光系列:场域生成的“形力圆融”

-海韵系列(2012-2023年):在彩墨的晕染中,“形力共生”被赋予自然的诗意。浪涛的厚重色块是费米子的宏观呈现,带着潜海亲历的压强感,如岩石与水体的固态凝聚;而水光的闪烁、浪花的漫溢则是玻色子的自由舞蹈,以能量的流动让固态浪涛永远保持“将碎未碎”的张力。二者的相互作用,恰如海水的运动本质——费米子构成的“水”因玻色子传递的“力”而有了潮汐与浪涌,让自然现象成为宇宙法则的视觉隐喻。

-文脉之光系列(2025年进行中):综合绘画的形式让这种共生升华为文明与时间的对话。甲骨的裂纹、石刻的肌理作为费米子,凝固着三千年的文明重量,是历史“实体”的遗存;穿透其间的流动光晕作为玻色子,如时间能量漫过历史褶皱,让静止的文物在“力”的作用下苏醒。在这里,“形”与“力”的相互作用跨越时空,成为文明延续的精神图腾。

五、郑忠综合绘画:费米子与玻色子共舞的视觉史诗

观古今画作,多在形神之间徘徊:或求形的精准肖似,或追神的缥缈意韵,终究难脱“模拟”与“象征”的窠臼。而郑忠的画,早已跳出这重框架——画布上奔涌的,是物质与能量的相拥,是形态与力的共舞,在融合与撕裂的往复中,直接呈现存在的本质。

这呈现,是机械物理与量子物理的美学共鸣:齿轮咬合般的肌理带着经典力学的秩序,是宏观物质的坚实投影;弥散的光影流痕如量子跃迁般捉摸不定,暗合微观世界的概率韵律。两种法则在此打破界限,在色块的碰撞中完成力与能量的视觉转译。

这呈现,是理性与感性的共生共荣:以染布技艺的精准控制为骨,显露出对材料属性的理性认知,每一道肌理的叠压都藏着对“形”的计算;又以潜海时对光影的直觉感悟为魂,让色彩在情绪的驱动下自由漫溢,每一片晕染的边缘都带着“意”的温度。理性的框架里生长出感性的藤蔓,让认知与感悟在画布上共生。

这呈现,是形而下与形而上的交织共生:那些厚重的色块里,能读出他早年潜海的压强、染布的辛劳,是肉身与物质博弈的奋斗痕迹,带着尘世的重量;而穿透色块的微光中,又飘溢着对宇宙秩序的敬畏、对生命本质的叩问,是精神挣脱具象束缚的轻盈。形而下的地基上,矗立着形而上的楼阁。

这呈现,是生命本能与精神神性的终极对话:画面里奔涌的张力,如本能般原始炽烈,是生命最本真的冲动在呐喊;而那些趋于和谐的光影平衡,又透着神性的悲悯与秩序,在混沌中锚定着精神的坐标。两种力量既相互排斥又彼此牵引,在撕裂与缝合中,完成着人性与神性的永恒共鸣。

作品名称:《文脉系列之一》

尺寸:69x69cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

备注:墨渌无界——2025中国当代水墨学术邀请展作品

作品名称:《文脉系列之二》

尺寸:69x69cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

作品名称:《文脉系列之三》

尺寸:69x69cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

作品名称:《文脉系列之五》

尺寸:69x69cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

作者:刀石公,原名刘岩松,又自称今喜郎、杂拌人、无边界、㳽漫派、无龄童、琉赤子、文山木。

生于川西,长于宁夏银南,成于陕南,学于关中;做过知青、医生(内科及心理)、创作与编辑。上世纪九十年代中到深圳,做策划、管理顾问及领导力教练三十年余。喜博览,偶弄笔,独行走,多遐想,少功用。

编辑:绿水青山