9月10日,罗永浩一句“预制菜”炸锅,连锁餐饮品牌西贝喊冤,并甩出“全国厨房随便看”。西贝创始人贾国龙表示将起诉罗永浩,双方争议愈演愈烈。

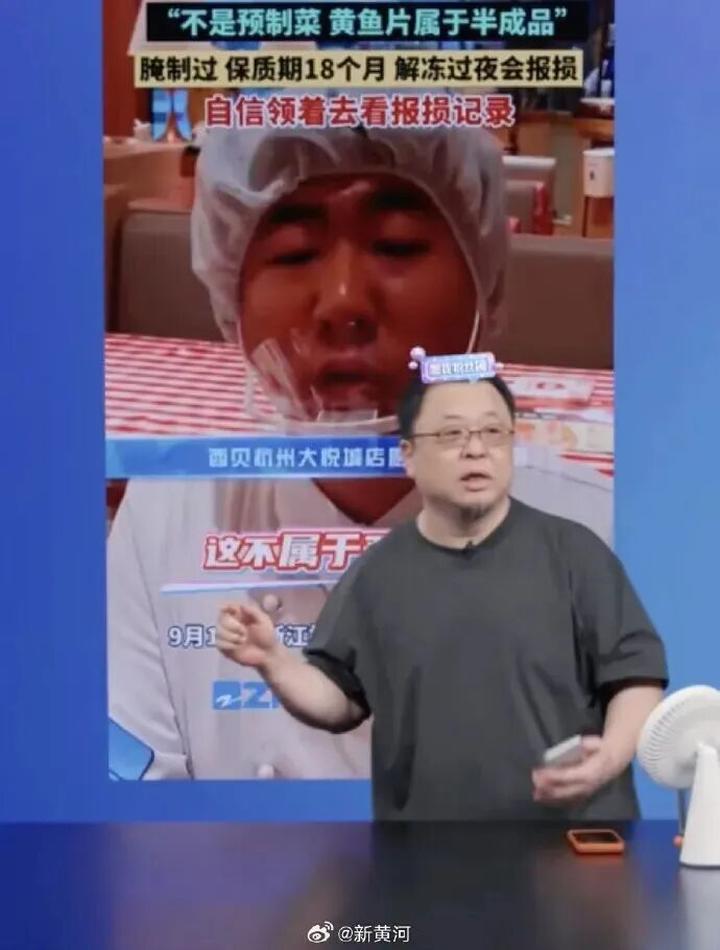

9月12日晚,罗永浩在社交媒体开直播谈西贝事件。背景大屏写着“不反对预制菜 推动预制菜透明化 维护消费者知情权”。

直播刚开播一分钟,在线人数就突破10万。

罗永浩表示预制菜还没有正式的国家标准,自己不反对预制菜,反对的是卖预制菜伪装成不是预制菜。

他说:“有人说我直播间也卖预制菜,这是事实,我们知道卖的是预制菜,也说了是预制菜,这没有任何问题。你买的时候也知道是预制菜,预制菜本身是合法的。”

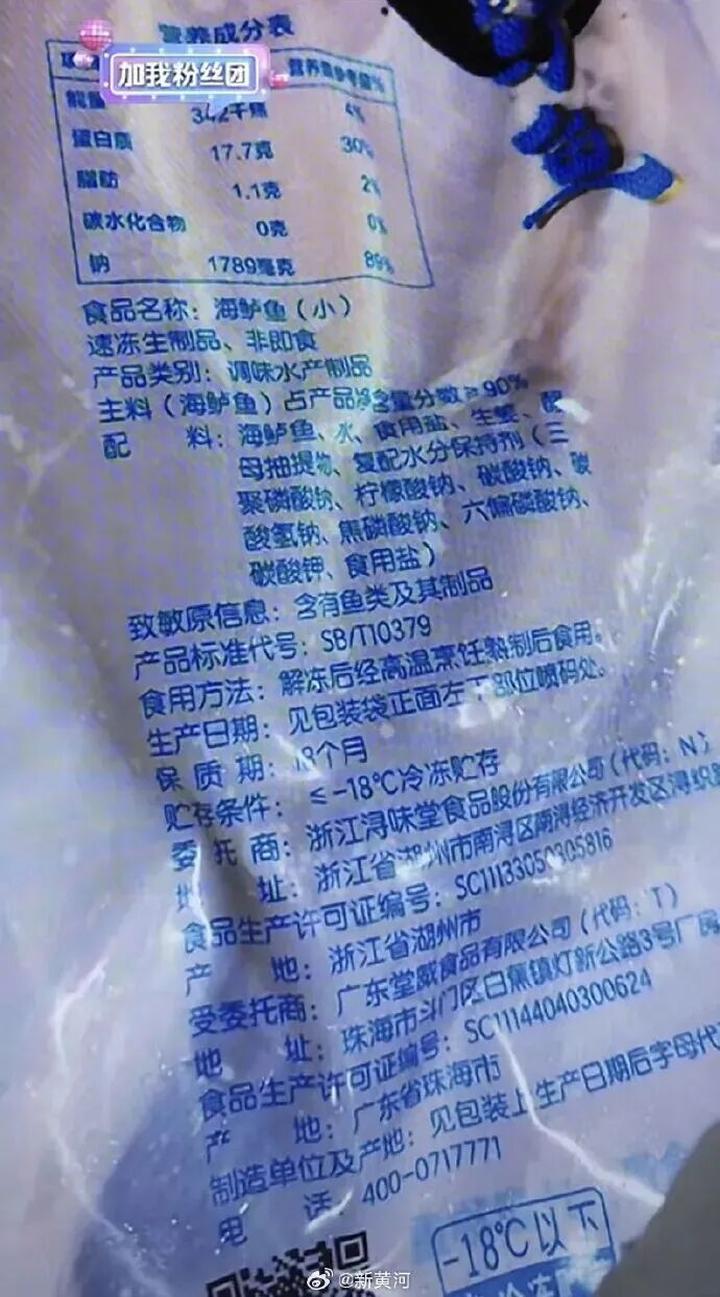

罗永浩在直播中开始逐一剖析西贝使用的原材料。他以媒体拍到的一款西贝后厨使用的海鲈鱼为例,展示了其包装配料表。罗永浩念出,该产品配料中含有三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等多种复配水分保持剂,保质期长达18个月。

他据此提出核心质疑:虽然这条鱼到店时是生的,但经过添加剂的长期腌制保存,已非消费者所理解的“鲜鱼”。他表示,这解释了为何当初吃起来“感觉就是一个预制菜”,并认为食用这种经过深度工业化处理的食材,与大众去餐厅追求新鲜的初衷显然不符。

在此前的9月12日下午,西贝微信公号发布消息称,“作为西贝的老客人,首先感谢罗永浩前来西贝就餐,并为西贝提出意见、建议。但作为有影响力的公众人物,罗永浩对西贝的不实指责及不当用语,我们坚决反对,绝不姑息。”

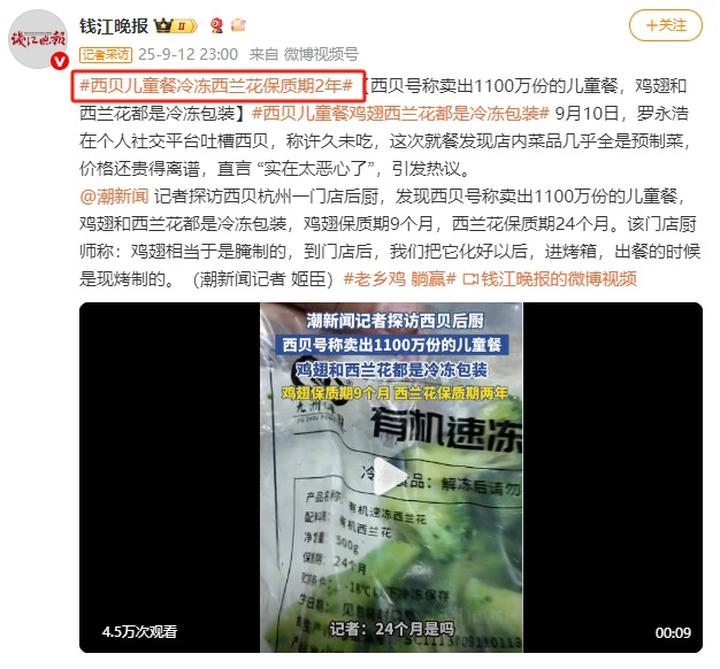

争议中的西贝后厨究竟如何?记者实探

9月12日中午,在西贝莜面村广州正佳店,员工对南方+记者介绍,顾客扫码登记后即可进入后厨。记者更换服装后,跟随厨师长到后厨参观,“我们的原材料和调料都是中央厨房集中供应,但是菜肴都是现做的。”厨师长介绍,肉品会放在半成品冷柜,每天哪些缺货就会补充。

为什么菜品吃起来有些像预制菜?厨师长解释,可能是因为在商场不能用明火,镬气不足。

西贝广州正佳店。

西贝广州区域厨房总厨张克峰向记者解释了西贝的标准化生产模式。调料由中央厨房统一供应,是为了确保各门店口味的一致性与稳定性,并非预制菜的范畴。从食材的预处理到最终烹饪成菜,每一步都严格遵循标准流程,在门店后厨完成。

西贝广州正佳店后厨。

“使用酱包是为了保证口味稳定,但是不会直接用成包的已经做好的预制菜,都是在门店加工的,酱牛骨也是厨师一大早腌制的。”针对网传的小牛焖饭牛肉堡,其表示,是几年前做功夫菜时生产的,门店早已经不再使用。

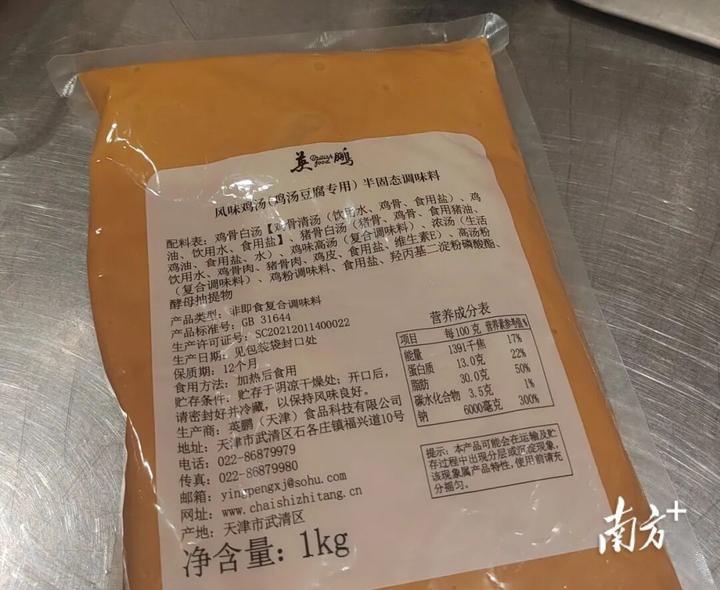

以记者此次在西贝点的鸡汤白玉山药炖豆腐为例,西贝用的鸡汤是用一款名为“风味鸡汤半固态调味料”的复合调味料兑制的,西贝认为这个菜是把山药新鲜蒸熟后,和豆腐等一起再用兑制的鸡汤煮制完成的,按照国家标准不是预制菜。

记者注意到,这款风味鸡汤半固态调味料配料表主要有:鸡骨白汤、猪骨白汤、鸡味高汤、浓汤、高汤粉(复合调味料)、鸡粉调味料、食用盐、羟丙基二淀粉磷酸酯、酵母抽提物等,保质期为12个月,贮存条件为贮存于阴凉干燥处;开口后请密封好并冷藏,以保持风味良好。

记者对西贝广州正佳店相关负责人提出,如果把鸡汤作为国家关于预制菜定义里面的调味料,或许可以说这个菜是现做的,但消费者在点这个菜的时候,因为这个菜名就叫“鸡汤白玉山药炖豆腐”,不少消费者肯定觉得这个菜可能就是一个用鸡汤来煮山药豆腐的菜,认为鸡汤是新鲜的鸡汤。但这个汤没什么鸡汤味,这就和消费者的认知期待有一个落差。该负责人对这一说法也表示了认同。

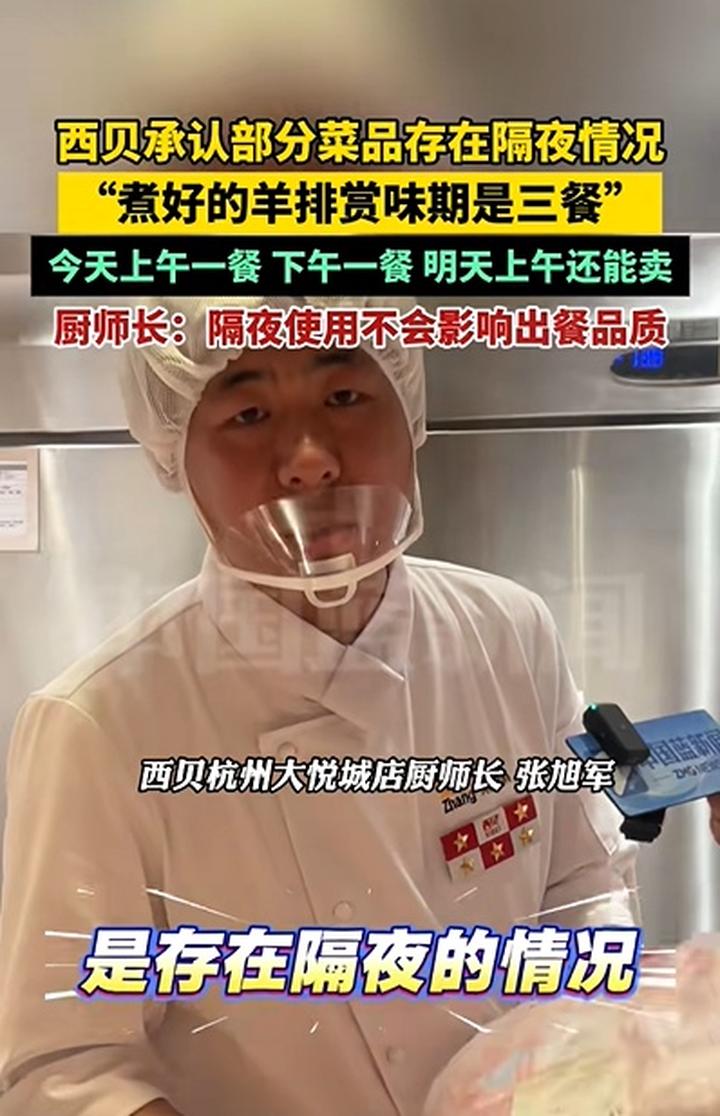

9月12日,也有媒体记者实地探访杭州西贝餐厅。西贝承认部分菜品存在隔夜情况,煮好的羊排赏味期是三餐,今天上午一餐、下午一餐、明天上午还能卖,厨师长称隔夜使用不会影响出餐品质。

何为“预制菜”?

市场监管总局等六部门已给出定义

2024年3月21日,市场监管总局等六部门联合出台《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,当中明确,“预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。”

官方对于预制菜范围的划定,显然比以往行业内广义上包含即配、即烹、即热、即食的庞大预制菜概念缩窄很多。

根据上述《通知》,预制菜不包括主食,也不包括“不经加热或者熟制就可食用的即食食品,以及可直接食用的蔬菜(水果)沙拉等凉拌菜”。中央厨房向餐厅配送的菜品也不属于预制菜。

西贝公开菜品具体制作过程。

目前官方定义中“预制菜”仅仅包括“作为预包装食品”的预制菜品,其针对的是零售端的管理,即进入超市等售卖的,而不包括餐饮店的管理。即使餐饮店也使用同样的菜品,只要它是从中央厨房出来就进入餐厅厨房,就不算法律上的“预制菜”。

“这一点是人为划分的概念,与日常生活概念是不同的。”北京今是律师事务所主任吴萌说道。

预制菜的发展程度与公众的认知、接纳度存在脱节,因此国标出台及落实成为重点。让生产者严格遵守标准,也要让消费者知道标准,监管者更要依法依标监管。

罗永浩VS西贝

一场关于预制菜的标准之争

中国连锁经营协会的数据,国内已有超过74%的连锁餐饮企业自建了中央厨房,配送预制菜至门店制作。但不少餐厅回避"预制菜"标签,更多消费者则拒绝为其支付现做价格。这种拒绝背后,是对价格与价值对等的期待。

罗永浩与西贝创始人的争端也反映出,现行规范对分类、标识的规定仍较模糊,导致消费者可能将工业加工食品笼统归为“科技与狠活”。

消费者习惯拿“现场爆炒”当标准,而对餐饮业来说,要实现规模化、标准化发展,采用“中央厨房”提前“预制”,似乎无可避免。

是不是有预制环节,就可以认定是预制菜?

要打消公众顾虑,还需要进一步完善预制菜标准体系,强制厂家、餐饮店注明预制菜,从而更好保障消费者的知情权和选择权。

这场争执与其说是关于预制菜本身的争论,不如说是一次关于餐饮行业透明度、消费者权利以及价格价值对等的公共讨论。

来源:南方日报综合自南方+客户端、界面新闻、湖南日报、新黄河客户端、百姓关注、上游新闻等

作者:南方周末