新黄河记者:钱欢青

萧易著《知·道:道教石窟造像简史》近日由广西师范大学出版社出版。

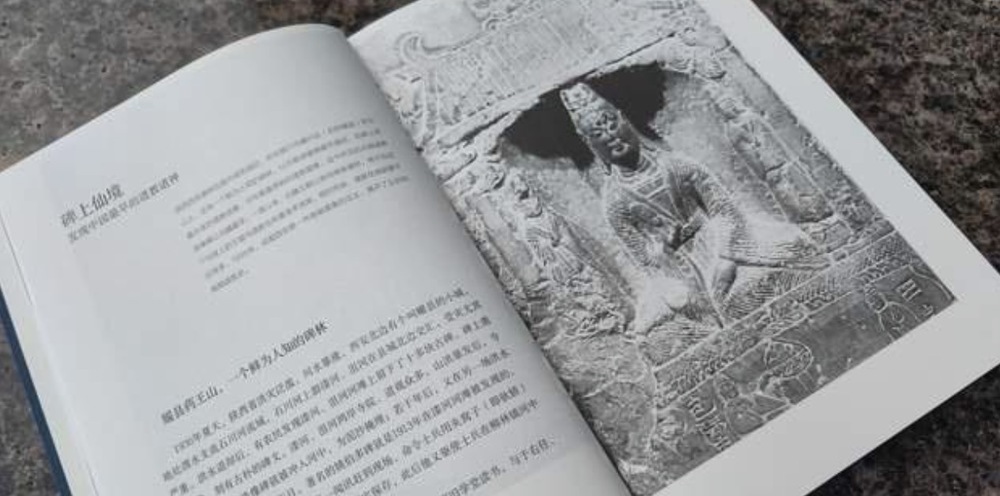

这是一本全面考察中国道教石窟的书。与佛教石窟不同,道教石窟存世稀少。一方面,许多石窟尚鲜为人知,在深山老林中一任风雨侵袭,另一方面,由于“土改”“文革”、城市建设以及自然风化,这些道教石窟的毁坏相当严重。作者为此深入深山,广涉文献,遍访陕西、山西、湖南、四川、重庆、甘肃等地的石窟。经过多年的田野调查,收集整理了关于道教石窟的大量第一手资料,在此基础上,根据建造年代,基本厘清了道教石窟起源、发展、兴盛到衰落的脉络。

本书具体编排以时间为序,主要分为七个部分,详细呈现南北朝、隋、唐、宋、元、明、清的道教石窟艺术的现状(保存情况)、分布、与人们生活的关系以及文化意义,并从石窟入手,讲述道教神灵的来源与变迁。

田野考察的资料显示,从南北朝到明清,道教石窟艺术在中国流传了一千多年,那些风格各异、题材多变的石窟,勾勒出道教在历代王朝的盛衰轨迹,打开了一扇了解道教与政治关系的窗口。而供养人在石窟中留下的生平事迹等相关记录,也从一个侧面展现了当时的社会生活。由于对道教石窟的研究长期不为人们所关注,因此,发掘道教石窟的研究价值和审美价值,唤起更广泛的社会关注也是本书的价值所在。

本书的特别之处在于带领读者不断开掘原本自以为熟悉的历史遗存背后不为人所知的另一面,比如著名佛教石窟龙门石窟,竟然还有3龛道教造像,而且在四川绵阳还有以道教神祇为主题的“山寨版”;又比如在四川丹棱县和蒲江县有着唐代女道士主持开凿的石窟,等等,新意不断。

本书作者萧易,作家,曾出版《寻蜀记——从考古看四川》《影子之城》《空山——寂静中的巴蜀佛窟》《古蜀国旁白》《纵目神时代》《金沙》《石上众生——巴蜀石窟与古代供养人》《漫长的调查——重走营造学社川康古建筑调查之路》等专著。

在本书的序言中,萧易这样写道:“在撰写本书时,我找到了一些全新的角度与线索。第一,本书以道教石窟为关注对象,研究道教的书籍可谓汗牛充栋,而道教石窟此前关注者较少,许多石窟尚鲜为人知,在深山老林中一任风雨侵袭;第二,道教在不同的朝代,其境遇也不尽相同,历代王朝也需要创造或者借用不同的神灵神化其统治,比如唐时的老君、宋时的赵玄朗天尊与明代的真武大帝,道教石窟打开了一扇了解道教与政治关系的窗口;第三,古往今来,许多供养人在石窟中留下了自己的名字,乃至生平事迹,他们之中,有道士、尼姑、书生、太监、商贾、乡绅、画师、官吏,我很乐于与他们对话,也希望将他们的故事与读者分享,这是一部属于供养人的道教史;第四,与大多数中国石窟一样,道教石窟大多在‘文革’中被毁,生活在附近的居民常常讲起当年的旧事,令人感慨深思。 今天,作为宗教的道教离我们越来越远,而作为文化它却渗透到了我们的生活之中。在重庆市大足石门山,我与玉皇大帝、天蓬元帅、千里眼、顺风耳不期而遇,他们是《西游记》《封神演义》中的人物,这些古典名著几乎是每个中国人的启蒙读本;在四川省仁寿县坛神岩,并列真人龛女真人的微笑,又令人想起了儿时听过的七仙女、柳毅传书的故事;在湖南省张家界玉皇洞,麻空山中的文昌帝君、魁星由乡绅李京开捐资开凿,希望孩子能金榜题名,一举夺魁;在四川省巴中朝阳洞,百姓开凿了财神赵公明,希望能带来财富与好运……这些细节告诉我们,道教文化存在于我们的生活,乃至精神世界中,代代传承,源远流长。鲁迅先生曾说,中国文化的根柢全在道教。今天,当我们走进深山,去寻访那些古老的道教龛窟,便不啻对中国历史与传统的回眸。 ”

编辑:徐征 校对:杨荷放