新黄河记者:钱欢青

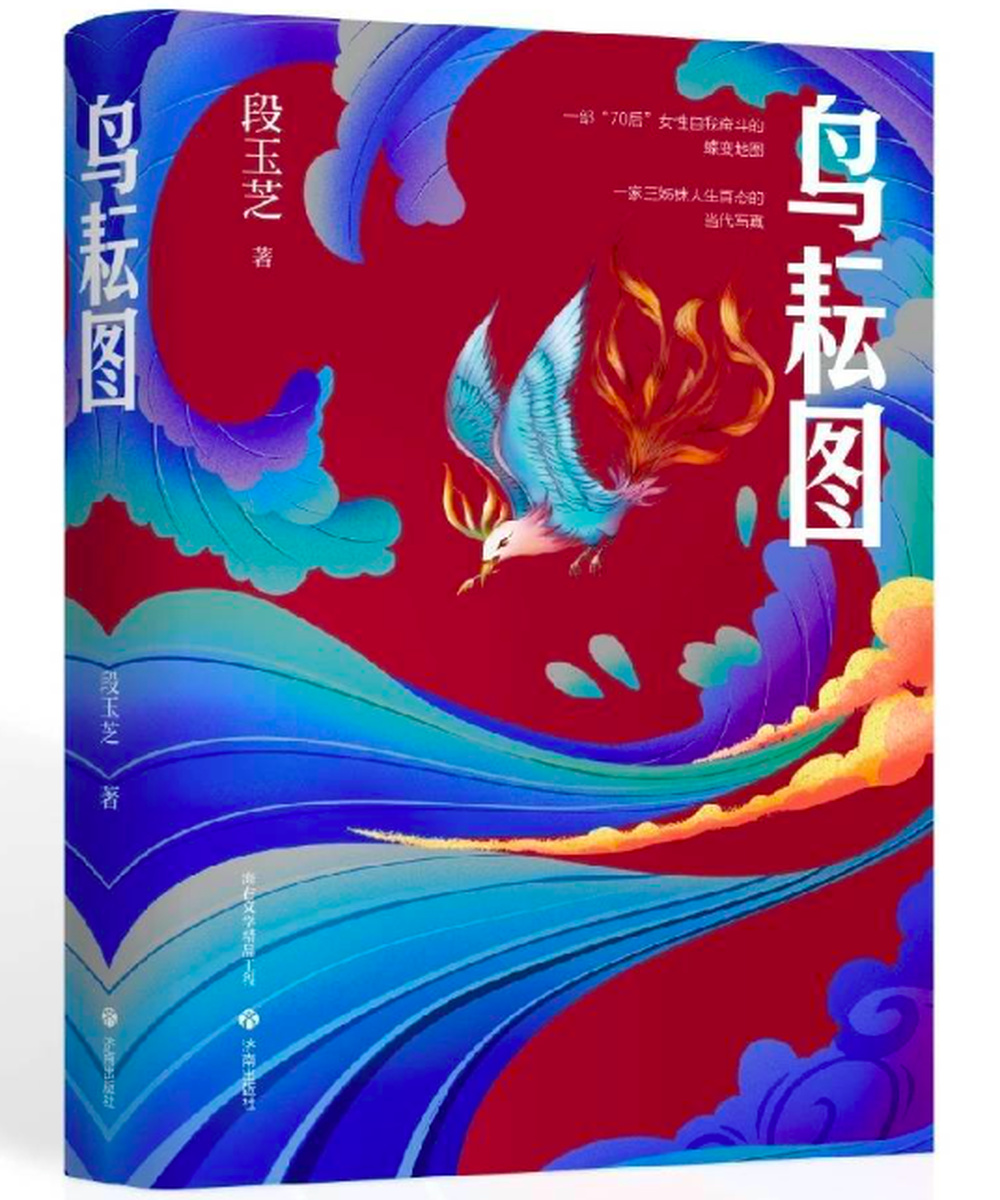

山东作家段玉芝长篇小说《鸟耘图》近日由济南出版社出版。

这是一部关于耕耘、成长与奋斗的励志小说,一部向大舜精神、向《平凡的世界》致敬的小说。小说的主人公朱雀华,一位“70后”女性,带领弟弟和妹妹,从农村到城市一路奋斗,以坚韧的精神“扼住命运的咽喉”,最终迎来幸福的生活。小说叙事质朴,娓娓道来中却尽显善良和坚韧的精神力量。

这种精神力量,正是时代洪流中一代人的命运闸门。

“70后”的梦想与追求

记者:首先想请您谈谈创作这部小说的缘起。您此前一直以写中短篇小说为主,为什么会想写一部长篇小说,而且一写就是30万字?

段玉芝:《鸟耘图》这部小说的缘起,我认为有两个方面。一是作为20世纪70年代出生的人,我一直有一个想法——写写“70后”这一代人。写他们的梦想与追求、困顿与迷茫、奋斗与执着,写他们在滚滚时代洪流中的主动与被动选择、命运的起伏……“70后”这一代人,完整地经历了中国经济的高速发展时期,在改革开放大背景下,他们面临着更多的挑战和机遇。他们赶上大学毕业不包分配,双向选择;有的赶上了单位福利分房的尾巴,有的没有赶上;他们承上启下,多的是传承,也更愿创新……可写的、要写的太多,我感觉中短篇的篇幅难以涵盖,也难以从广度和深度上拓展,就有了写长篇的想法。第二个方面就是,可能大多数作家都有一个长篇情结吧,我也不例外。写了很多年的中短篇,对写长篇就有了向往,正好心里也有了初步构想,两相碰撞,便有了《鸟耘图》这部小说。

至于小说的长度,在最初写时没有明确预设过,在写作过程中,要表达的东西源源不断地从内心深处喷涌而出,不知不觉就长了。初稿比现在还要长,中间通过自己的反复阅读,与编辑老师的沟通,也有一个精炼、打磨、删改的过程,最终让《鸟耘图》成为现在的模样。

记者:小说讲述了女主人公朱雀华带领弟弟和妹妹从农村到城市的奋斗历程。朱雀华的坚韧精神特别令人动容,这个人物形象,寄托了您怎样的想法?

段玉芝:我赋予朱雀华这种坚韧精神,是因为我在很多人的身上看到了这种精神,这种精神是中华民族精神的精华所在。抗战经历了十四年,没有这种坚韧精神,怎能取得胜利?对于个体来说,这种精神并不是只有像雀华这样受过高等教育的人才有。我老奶奶是个没有文化的农村老太太,在我的记忆中,她总是笑眯眯的,她最常说的一句话就是“逢山开路,遇水架桥”。她经历过丧子、失去孙子之痛,我老爷爷还因为被人诬陷坐过半年牢,她儿孙众多,吃饭都成问题,她一生从未停止过劳作。她就凭着坚韧精神一路走来,看着儿孙们过上好日子,八十四岁无疾而终。在我今后的作品中,我会写到她。反观当下,有很多年轻人具有这种精神,也有为数不少的人缺乏这种精神,动不动就“躺平”。其实,无论身处哪个时代,谁的人生都不会一帆风顺,难免会遇到这样那样的挫折,这就需要坚韧精神,才能让自己内心强大,立于不败之地。我让这种精神集中在雀华身上,就是想弘扬这种精神,让这种精神一代代传承下去。

记者:小说中数次说到《平凡的世界》,读您的小说,也非常容易让人想到《平凡的世界》。没有炫目的小说技巧,在质朴、日常的叙述中却积淀着普通人对生活的深情厚谊和奋斗精神。您为什么会选择这种叙述方式?

段玉芝:选择这种叙述方式,可以说是有意识地主动地选择。我个人认为,中短篇小说的写作对形式和技巧的要求比较高,长篇主要是写命运,得在人物的命运上下更多的功夫。古人讲求“得意而忘言”。在阅读的过程中,读者忘了作品的语言、结构和叙述方式,只是沉浸在小说建构的情节、细节和人物起伏的命运之中,我认为《平凡的世界》做到了这一点。阅读《平凡的世界》时,除却任何形式的东西,我感受到的是孙少安、孙少平、润叶、田晓霞等人起起伏伏的命运和向上向善的精神,这种精神打动了很多人,激励了很多人。这就是质朴的力量。

把济南和大舜精神写进小说

记者:小说特别令人感动的地方,不仅有朱雀华的韧性和奋斗,还有诸多朴实、温良的情感细节,比如怀玉和永盛对雀华那种隐而不发的爱,那种虽然得不到却希望心爱的人过得更好的赤诚,比如刘会计对雀华的帮助等等,都有着一种润物细无声的善意,令人温暖。这种看待现实生活的温情目光,是不是和您对生活的理解有关?

段玉芝:有一句话说得很好,生活是一面镜子,你对它的态度,就是它对你的态度。如果你带着善意看待生活,那么你就会发现生活中有更多的温暖和真诚。生活中的爱情、亲情和友情,都让我们感到温暖和诗意。怀玉和永盛对雀华的爱情,是现实生活中爱情的一种,就像《双城记》中卡顿为了他爱的露茜替她的丈夫上了断头台一样,也是爱情的一种。刘会计对雀华是相同境遇下的友情,她被雀华的单纯与上进打动了,两人惺惺相惜。

其实人性是复杂的,人性中的阴暗、自私、贪婪在现实中也不少见。但是,如果一个人七分是阳光的,那背光的一面我们也不必苛求,水至清则无鱼,不是吗?

段玉芝在千佛山大舜石图园,《鸟耘图》中曾数次写到大舜石图园。

段玉芝在千佛山大舜石图园,《鸟耘图》中曾数次写到大舜石图园。

记者:小说取名“鸟耘图”,来自“舜耕历山”的传说,小说中也多处写到大舜精神,写到济南多个地点。这是否和您长期在济南生活有关?您对这座城市的感受,是不是很多也都写到了小说里?

段玉芝:我在济南生活已经三十年了,我在故乡生活的时间是十八年,说济南是我的第二故乡一点也不为过。最初选择济南,是觉得济南质朴、真诚。走在大街上,可以妆容精致时尚前卫,也可以衣着简朴素面朝天,怎么样都舒服,济南是包容的。而济南的人是热情的,一句“老师儿”叫得人心里暖乎乎的。济南的老街巷最有烟火气,大米干饭把子肉、烤串,更让人吃得不亦乐乎。在济南生活久了,对济南的历史文化就有了更多的了解。除了泉水文化、二安文化、黄河文化等,我最感兴趣的还是大舜文化。我读了大舜各个版本的传记,每次去爬历山,我都到舜祠瞻仰舜帝,也会在大舜石图园流连许久,那是传说中舜在历山耕种的地方。有时我专门去舜井街看看那口井。大舜精神对人的影响是润物细无声的,无处不在的。

凝望时代洪流中的个体命运

记者:您最早是从什么时候开始写作的?在您眼里,您的写作探索经历了哪几个阶段?

段玉芝:最早开始写作应该是大学阶段,那时候写的较多的是散文和诗歌,在校刊上发表,工作后在报纸副刊也发表过几篇散文。真正开始写小说,大约是在2003年吧。生活安顿下来,我有了一间小小的书房。那时大家在故乡论坛上贴文章,相互交流,受他们的启发和鼓励,我就正式开始写小说了,第二年发表了小说处女作,就这样走上文学创作之路。

最初的写作,以都市女性生活为主,写情感或者说爱情比较多,试图以在市场经济大潮下被异化的爱情来反映人性和社会变迁。写了一段时间之后,回望自己的小说,感觉宽度和力度不够,加上阅读了更多优秀的小说,就主动转型,拓宽了题材,把爱情只视作生活的一部分,放到了它应该的位置,更多地思考人性、人与社会、人与自然、人与人的关系,这样一下就打开了。赵坤老师在她的评论中提到我早期小说中的这个问题,更坚定了我转型的决心。所以在写长篇《鸟耘图》的时候,我把目光放在时代洪流的大背景下个体的命运上,写人物的理想、工作、事业、亲情、友情,当然还有爱情。人生是丰富、复杂而又充满变数的,我极力想把这些呈现出来,让小说变得丰富而厚重。

记者:作为作者,您创作了很多小说,作为编辑,您也编辑了很多小说,在您眼里,什么样的小说才是真正的好小说?最让您受益的作家作品有哪些?

段玉芝:是的,我的日常生活就是和小说打交道,读小说、编小说、写小说。真正的好小说让人震撼,无论形式还是内容,让人过目不忘,比如《小径分岔的花园》《礼拜二午睡时刻》《献给艾米丽的一朵玫瑰花》……当然这是大师级的好小说。其实,如果一篇小说有个有价值的故事,还能写得意味深长,有一定的思考在里面,就是一篇不错的小说了。至于好的长篇小说,要有长度、密度和难度的考量,要有故事,有情节和细节,当然情节的推动不是靠故事的表面,而是人物的心路历程,通过这些呈现时代和社会的变迁、个体的命运。

说起让我受益的作家作品,那将是一个长长的名单和书单。最受益的有《红楼梦》和《三国演义》,老舍的一些中短篇小说和《四世同堂》,雨果的《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》,狄更斯的《双城记》,哈代的《无名的裘德》,马尔克斯的一些中短篇小说和《百年孤独》,福克纳的中短篇小说和《喧哗与骚动》,路遥的《人生》和《平凡的世界》……

记者:您下一步的写作计划是什么?

段玉芝:下一步可能还要写个长篇,算是《鸟耘图》的姊妹篇吧,这一次人物的主要活动空间从城市又回到了乡村。中间也会写一些中短篇。

编辑:徐征 校对:杨荷放