新黄河记者:徐敏

我们常说,孩子的成长需要方向、方法与力量。可在快节奏的信息洪流里,什么样的内容,既能让孩子看得见路,又能走得稳当?我们的答案是:让真实的人与真实的奋斗,成为孩子的长期陪伴。

这正是给青少年的时代榜样课系列图书的用意所在。该系列图书汇聚了科学家、教育家、工程师和一线奋斗者的故事:有仰望宇宙的大科学家,有把论文写在祖国大地上的实干家,有把一生交给三尺讲台的教育家,也有在关键岗位默默耕耘的建设者。他们的共同点很简单——把热爱做到极致,把责任扛在肩上。

让我们翻开该系列图书,走近那些可以照亮自己的榜样。

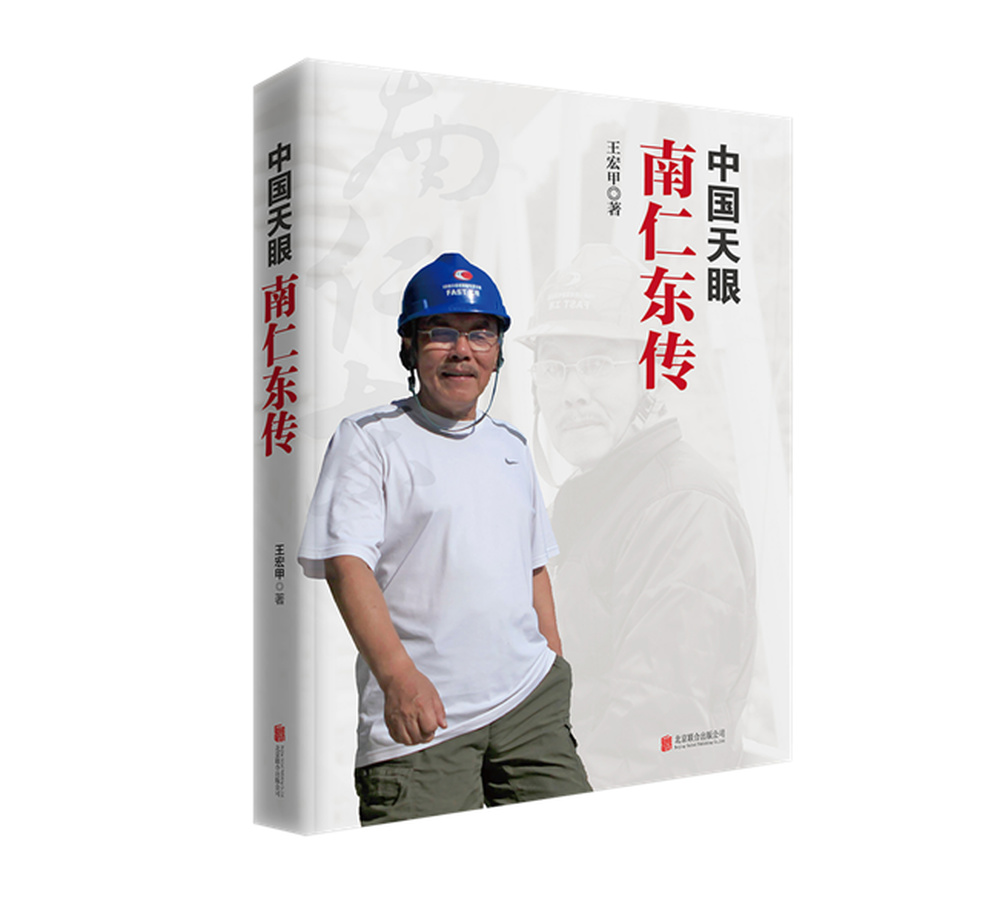

从仰望星空开始:《中国天眼:南仁东传》

推荐理由:今年秋季,人教版八年级新教材里多了一篇课文《天上有颗“南仁东星”》,节选自《中国天眼:南仁东传》。这不是普通人物的小传,而是用大量一手资料与珍贵照片,立体书写“天眼”首席科学家南仁东的二十多年坚守。作者王宏甲为国家一级作家,长期深耕报告文学,写法“微著并重、气势开阔”,适合作为家庭亲子共读的科学与人文双重读本。

为什么建议现在就读完原书?因为课本只是一角,整本书才是完整的精神地图:从选址踏遍山谷,到拍板“主动反射面”路线的大胆决策,到病中仍奔赴工地的倔强,孩子会看到“伟大工程”如何长成;家长能抓住作文、演讲、研究性学习的优质素材点,课堂内外一体化推进。

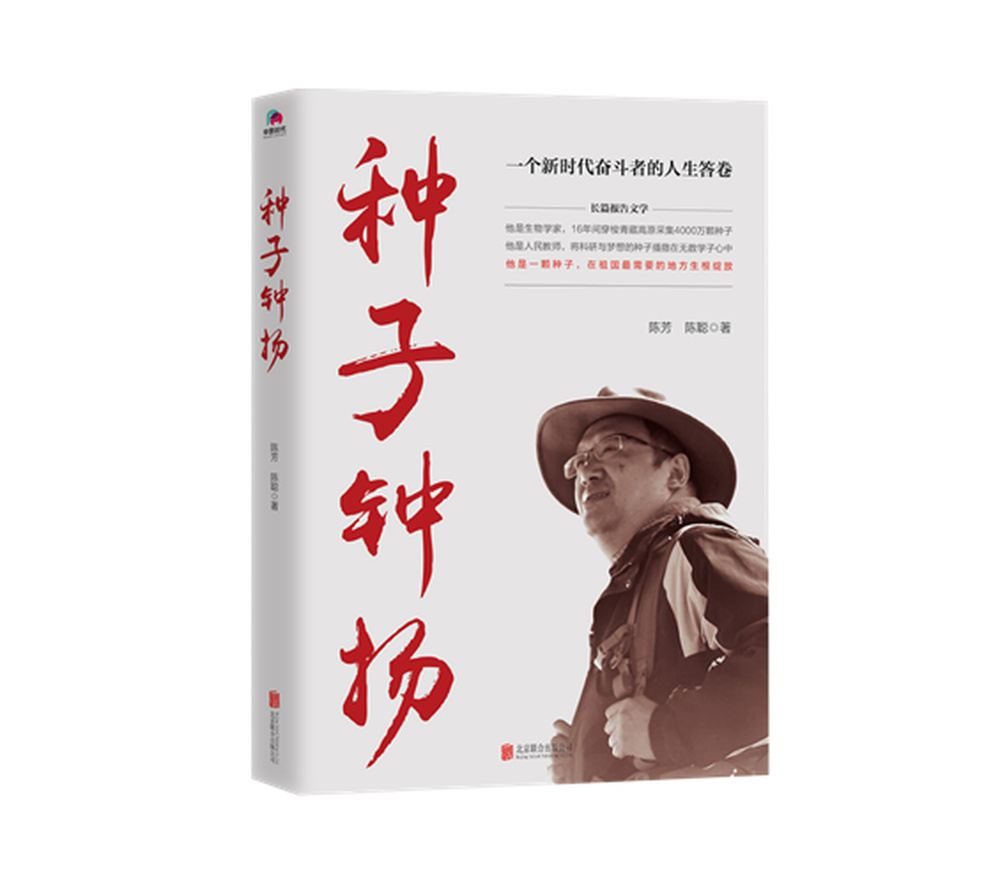

在平凡里种下不平凡:《种子·钟扬》

推荐理由:钟扬,16年援藏,行走50万公里,累计收集上千种植物、四千万颗种子;他既是科学家,也是人民教师与援藏干部,用生命守护生物多样性。这本书不仅写科研,更写“如何成为那样的人”:面对极端环境与高失败率,怎样把科研做“厚”?不是“有希望才坚持”,而是“坚持了才有希望”。读完你会发现,“种子”不只在土里发芽,也会在孩子心里生根——这就是“精神珠峰”的力量。

梦想与时代同频:《人民院士:我与共和国同龄》

推荐理由:这本由光明日报记者原创的报告文学,聚焦7位与共和国同龄的院士:姜德生、彭永臻、邱冠周、祝世宁、刘云圻、苏义脑、李玉良。他们的成长与新中国的崛起同向而行,是“人民院士为人民”的生动注脚。

对孩子来说,这是把知识用来解决真实问题的范本;对家长来说,这是把家国情怀从口号落到行动的教材。本书旨在走进院士的精神世界,让我们对共和国前行的足迹,共和国奋斗者的爱国之情、报国之志,有更深的感知,也让读者更加明白,“正是科学星空中闪耀的新时代科学家精神,才照亮了我们脚下的奋斗之路,凝聚了信仰,推动了中国的发展。”

用热血与专业撑起新中国的“硬脊梁”:《“八百壮士”今何在:我们时代的哈工大》

推荐理由:20世纪50年代,一批平均年龄不到28岁的青年教师奔赴哈尔滨,创办多个新专业,奠定了我国工业化与高教发展的底座——他们就是“八百壮士”。本书不是纯史料,也不是空洞的口号,而是把艰苦创业的黄金时代与当下“神舟、天问、北斗、天眼”等国之重器背后的传承串成一条线,让孩子见到“规格严格、功夫到家”的真意。

如果孩子想学理工、想做工程师、憧憬名校,这本书会告诉他:真正的学习,不是追分,而是解决国家最紧要的难题。

把创新与担当落在可复制的路径上:《邵阳院士》

推荐理由:书中23位科学家的成长轨迹被系统呈现:少年立下志向,青年在实验室里经历成百上千次的试验与失败,中年毅然回国投身关键技术攻关……这些真实故事,共同勾勒出一种精神底色——胸怀祖国、志存高远、勤学笃行、百折不挠。

这本书不是空洞的励志口号,而是可供孩子一步步模仿、践行的成长路线图。孩子能学到时间管理、目标拆解、与团队协作等终身受用的“硬本领”;家长也能借此找到家庭教育的切入口,把鼓励和引导落实到具体行动,让“学榜样”变成有方法、有抓手的亲子共修。

编辑:钱欢青 校对:杨荷放