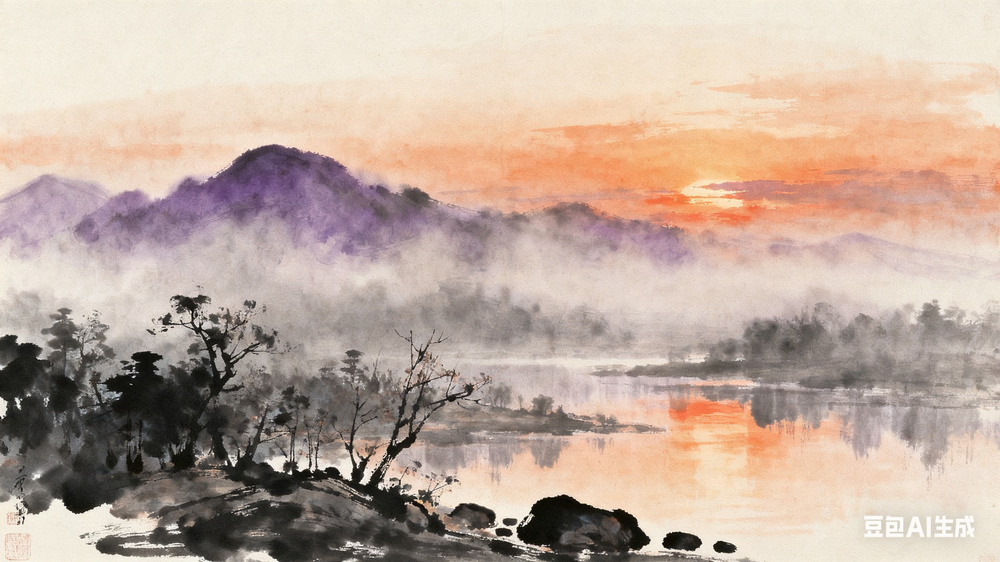

作者:李雁

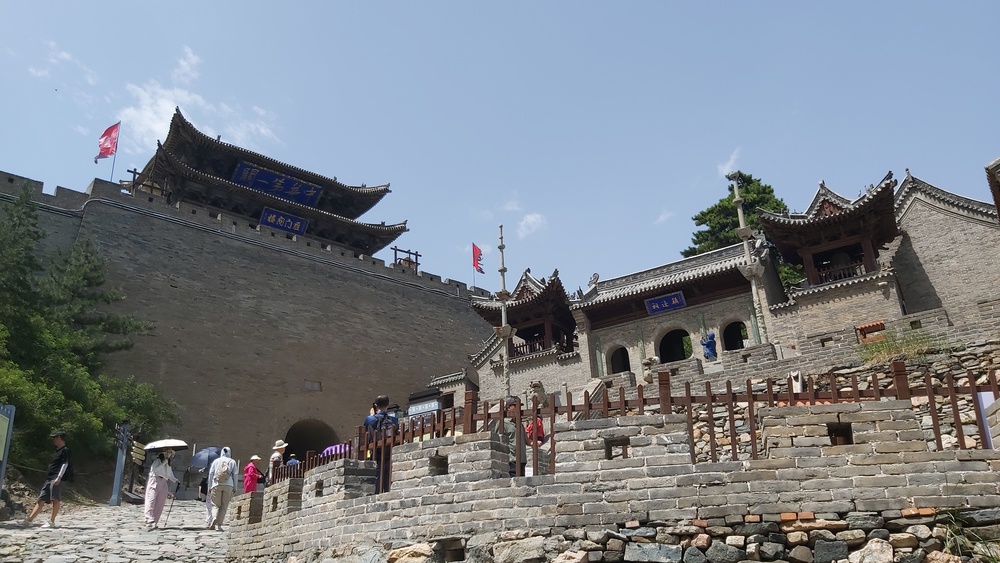

雁门关天险门与镇边祠

雁门关天险门与镇边祠

从《雁门太守行》说起

“黑云压城城欲摧”的句子大家都知道,出自唐人李贺《雁门太守行》。《雁门太守行》本是汉代的乐府古题,隋唐以来常被诗人拿来写边关战事。但真正弄清雁门郡、雁门山与雁门关之间关系的,恐怕就不太多了。

雁门关所在地原名勾注山,在今山西忻州代县北,据传是因山形如勾相连,其下流水如注而得名,战国时赵国于山上建要塞,称勾注塞。胡服骑射的那位赵武灵王开疆拓土,首辟云中、雁门和代三郡,勾注山在雁门郡以东一百公里开外,属太原郡。东汉时,雁门郡治所迁至今天的代县,勾注塞遂成为雁门一郡最重要的关防要道,后来就顺理成章地改叫雁门关了,勾注山之名自然也被雁门山取代。说白了,雁门关之名不是因它建在了雁门山上,反倒是山因关而改名。

世人好奇,却演绎出种种故事来,最流行的是昭君落雁说。传云王昭君和亲,由此出塞,马上闻雁,不胜凄悲,遂弹琵琶一曲,抒发离乡之苦,空中飞雁为之忘情坠落。另一种说法则称春日南雁北归,必经此山,因以为名。而最简单的解释就是古道两侧山势开张如雁翼,空谷要塞似门,故称雁门。以我今夏实地所见,此说倒与其形势颇相契合。以此推演,则最初赵武灵王把代郡以西之地命名为雁门郡,或许那里也有类似的山形地貌吧。

至于说《雁门太守行》乐府古题里的那个太守究竟是谁,唐代吴竞《乐府古词题解》曾引用《后汉书·王符传》中的一件事:东汉名将皇甫规回乡后,一个曾用财货贿赂而做了雁门郡太守的同乡前来拜访,皇甫将军不肯出门相迎,见太守进来后,横卧在那里问:“卿前在郡,食雁美乎?”这话一语双关,表面上说你此前在雁门郡为官,肯定吃过雁肉,味道还好吧?实际上“食雁”二字暗讽他在任上没少搜刮鱼肉雁门百姓。

与那时雁门郡百姓窘困的生活和地属要冲而频发战事的情况相适应,写雁门关的诗歌大都侧重于表现边地苦寒、生活不易和征战艰难、有家难归的内容。直到后来明代的王越《雁门纪事》还这样说:“雁门关外野人家,不养丝蚕不种麻。百里全无桑柘树,三春哪见杏桃花。檐前雨过皆成雪,塞上风来总是沙。说与江南人不信,只穿皮袄不穿纱。”

代县周边的确曾是游牧文化与农耕文明相互碰撞的交汇地带,所以关内与塞外之间的景色有着巨大的差异也不稀奇。但今天已然大为不同,站在雁门关城头,无论你北眺还是南望,都是一样的青山葱茏、绿树茂密,几乎感受不到两边有何不同。这是因为自清由北方入主中原后,雁门关已不再处于以前那种南北不同势力之间相互争夺的前线,交流与融合缩小了两边的差异,雁门关的功能越来越接近汉唐时的玉门关,成了人员来往的关防卡口和贸易通商的货运渠道。我注意到关下路旁的分道碑和德政碑都是清乾隆年间所立,分道碑记录了官方为保证道路畅通而制定的上下各行其道的单行线规则,而德政碑更点明了捐款修路是针对民生的,与军事设施无关。出雁门关北门就是边贸街,过去这里商铺林立,至今街两头的牌坊上还分别悬挂着“通南江”“达北漠”的匾额,表明这里曾是南北贸易的通衢要道。而这一独特的地理优势,也使得山下的代县成了一座历史文化名城。

漫游代县老城

清晨,由代县东大街入城,过文昌祠,先去看阿育王塔。塔在县政府大院内,是全国重点文物,免费对外开放,但游客极少。

代县阿育王塔

代县阿育王塔

阿育王塔所在地原为隋隆兴寺,唐改称圆果寺。寺塔本是木构汉地楼阁式,历经兴废,今所见为元代重建。元蒙时信奉藏传佛教,所以改成了砖砌喇嘛塔,名阿育王塔。阿育王是公元前三世纪古印度孔雀王朝的创始人,晚年笃信佛教,曾将佛祖释迦牟尼的舍利分封各地,命建塔供奉。故能称为阿育王塔的大都是这种覆钵式舍利塔(早期音译窣堵波、浮屠,就是最初的佛塔)。代县阿育王塔经历了七百多年的风雨洗礼,周边的寺庙大殿等建筑都已消失不见了,仅剩下一个孤零零的圆塔矗立在花木簇拥的方台之上,显得尤为突出。塔身呈现出古旧的砖褐色,和塔下的鲜花形成明显的对比,周边打理得非常干净。

和佛塔遥相呼应的是代县文庙。我有个教唐宋诗词的同事就是代县人,大力推举去看文庙,说是明代创建的。但妻女皆声称此前看庙太多,额度已满。若执意要去,恐致夫妻反目、父女成仇,只得忍痛割爱,径自去看位于古城十字街中心的边靖楼。

边靖楼

边靖楼

边靖楼当地人又称谯楼、鼓楼,坐北朝南,其下为高大的青砖砌台基,中间开有券拱门洞,宽可通车马。台上为四重檐木构歇山顶鼓楼。该楼始建于明洪武七年(1374年),不到百年即毁。明成化十二年(1476年)又建,历经重修,今所见主体仍为成化年间遗构。最近一次全面整修是20世纪末,看上去焕然一新,连台城上的垛口都整齐划一,拉着一溜彩灯,插着几排红旗。就像给出土的木乃伊做必要的清洗、修饰是完全应该的,但给她描眉画眼涂口红、穿衣打扮披丝巾,反倒因过于鲜活而令人不适。如果不看檐柱、斗拱等陈旧的木构件,你很难相信它经历过五百多年风雨的冲刷。好在游客稀疏,似乎也没人太在意。

明长城东头的山海关和北京居庸关、八达岭的关楼都仅有两层,且为砖构。最西头嘉峪关的光化楼建于明正德元年(1506年),虽然比边靖楼晚三十年,但两者同是木构三层。嘉峪关建在茫茫戈壁之上,远处是光秃秃的祁连山,视线毫无遮挡,而代县地势却要复杂得多,作为雁门关一带长城的配套设施,边靖楼的关城台基和用于瞭望的关楼都建得更高大,而且最顶层还是重檐,比单檐的光华楼又高出一层来,由此被誉为“万里长城第一楼”。登阶而上,见南北檐间各悬一巨匾,上书“威镇三关”和“声闻四达”,均为清朝当地要员所题。所谓“三关”,指雁门关和它西边的偏头关、东边的武宁关,也就是当年杨业与辽兵纵横厮杀的主战场。

下得楼来,向北直奔雁门关。途中想起孔子夹谷会盟时说的一句话:“有文事者,必有武备。”边靖楼、雁门关,皆武备也;而文庙、文昌祠、阿育王塔,则属文事。代县不大,可谓文武兼备了。

戏里戏外雁门关

出了老城不久,车就明显少了。一路沿汇入滹沱河的关沟逆流而上,十多公里后,当看到田间山头偶尔出现夯土烽燧时,我知道雁门关就要到了。

入山,景区南门前立一高大的《昭君出塞》浮雕墙,砖红色,在青山绿树间稍显突兀。进景区大门,右侧为和亲亭,由两个木构双檐八角亭并立而成,其中各有两角相互勾连,寓意汉匈一家、民族团结。起初汉高祖刘邦出马邑北征匈奴,被困在大同白登山,狼狈而归,从此放弃了军事讨伐,被迫开启和亲之策。到汉元帝时,才过二十岁的昭君被嫁给了七十多岁的呼韩邪单于。京剧名旦尚小云出演的《昭君出塞》中有一段“雁门关上望长安”的唱词:“怀抱琵琶别汉君,西风飒飒走胡尘。朝中甲士千千万,始信功劳在妇人。”其中包含的幽怨与哀愁是最打动观众的地方。至于王昭君究竟走的是由长安径达漠北的秦直道还是东行绕道雁门关再北上已无关紧要了,重要的是她为雁门关增添了一抹厚重的历史文化色彩。

雁门关和亲亭

雁门关和亲亭

我们正是沿着京剧中昭君所行的线路上山的。登山路修得很宽,偶尔能看到旁边残存几处窄窄的古道遗迹,过了昭君落雁处的半月形雁池,再转过几道弯,就看到了雁门关的南大门天险门。通往天险门前有段陡峭的巨石路面完好地保留了古道原貌,上面留着深深的车辙。路边裸露的石崖呈暗红色,令人想起李贺《雁门太守行》“塞上胭脂凝夜紫”的诗句。

雁门关景区有南北两个入口,由北向南进山比我们出塞的道要近不少,游客也多些。入塞须先进瓮城的小北门,再过地利门。门南即复建的关署,配套齐全。整个雁门关修葺得比边靖楼有过之而无不及,不只是刻意打扮了,简直就是彻底整了容。关城两边崭新的城墙如雁翼般绵延展开,像是给断臂维纳斯接上了胳膊,虽然完好无缺了,可总感觉有点不对劲儿。唯有天险、地利两座城门洞下磨得黝黑光亮的石板路和镇边祠阶前两个石狮子,还大约能看出是旧物。

雁门关地利门

雁门关地利门

镇边祠建在天险门下,里面供奉着自战国时李牧至宋代杨业等在此征战过的著名将领。比起在漠北苦熬十多年而客死他乡的王昭君,杨业之死更加悲壮——战败被俘,绝食三日而亡。

北宋初,辽兵十万来犯。镇守此地的杨业分兵两处,领数千骑兵出西陉,绕到雁门关以北,往南突袭,与守关将士前后夹击,大败辽兵,杀死辽国侍中萧驸马,活捉都指挥使李重诲。六年后的雍熙三年(986年),宋太宗为收复燕云十六州再次伐辽,大军出雁门关后却因指挥混乱、步调不一,导致杨业部中了埋伏,兵士尽亡,次子战死。杨业身中数箭,坐骑亦伤,最终落马被擒。

京剧《李陵碑》是根据明代传奇《杨家将演义》改编的,情节上有了比较大的变动。说杨继业(即杨业)兵困两狼山,遣七子杨延嗣求救,杨延嗣却被奸臣潘仁美乱箭射杀在雁门关。杨继业久困无援,退守至苏武庙,见庙前有李陵碑,遂触碑而死。这一剧情突显出杨继业不肯受降的节烈大义,又让人联想起二者共同的悲剧命运。当年李陵同样是因大军配合失误导致孤军作战被俘,汉武帝闻讯暴怒,不分青红皂白族杀了李陵的家人,连为之说情的司马迁也被下狱而遭宫刑。说来可叹,李陵的祖父飞将军李广一生征战大漠戈壁,到老也是自尽而死。那个在河西走廊立下赫赫战功的青年将领霍去病,若不是二十四岁病故,他能避免李陵、杨业那样的结局吗?

站在天险门高大的城头上,东望过雁峰上补建的密檐式雁塔,那里是这一带的制高点,金庸小说《天龙八部》里的萧峰就是从附近跳崖的……雁门关内外发生过很多类似的故事,其中又有多少遭遇不幸的人根本没机会留下自己的姓名以供后人传唱呢。

城头四角竖着巨大的战鼓,有游客兴致勃勃地擂了起来,咚咚的鼓声让孩子们兴奋异常,有的几近迷狂,大喊:“敌人来了!杀呀——”对面地利门下孤零零地立着一匹略显瘦小的枣红马,温顺地俯首静待主人拉游客来拍照留念,似乎早已习惯了这种虚报敌情的鼓声,根本不为所动。假如能选择的话,我不知道它会安于这种驯服的现状还是愿意回到过去驰骋疆场的岁月。

李陵碑是块沉默的石头,雁门关是固化了的史诗。江山迭代、天道好还,我们今天看戏读碑、到处游走,也会成为后人口中的故事吧。

豹突泉

豹突泉

顺带补充一事。出地利门北行,过边贸街,有一眼井口,上覆小亭,围以栅栏,立一牌,上题“豹突泉”,下引明万历年间《代州志》“平地突出,若猛兽然,故名”。见此倍感亲切:字异音同,吾邑趵突泉不孤矣!

编辑:徐征 校对:杨荷放