作者:张智辉

“泺水发源天下无,平地涌出白玉壶。”赵孟頫七律《趵突泉》是咏趵突泉诗中对后世影响最大的一首,堪称“第一泉”“第一诗”。大概赵孟頫本人也不曾想象,一“诗”激起千层浪,在其身后,和诗甚多,“玉垒嶙峋半有无,金声镗鞳拥冰壶。”“西极昆仑事有无,东泉缥缈散琼壶。”“蓬莱仙子出山无,谁遣琼浆喷玉壶。”分别出自明代陈镐、陆釴、俞宪和诗首联。清代赵国治、铁保、马国翰等在和诗中巧用“水晶壶”“激冰壶”“喷银壶”来对应赵诗“白玉壶”。在和诗中,有一位文化“大咖”格外引人注目。首开先河的是,他的和诗勒石于壁,影响更为久远。他就是明代著名思想家、文学家和军事家,陆王心学之集大成者,王阳明。

灵泉寄意 下有鳌窟连蓬壶

据济南文史学家周长风考证:王阳明于弘治十七年(1504)来济南任山东乡试主考官,八月初一游趵突泉,与山东提学副使陈镐分别作同题诗《晚到泺泉,次赵松雪韵》,刻一碑嵌于泉上壁间(今存)。碑上王阳明诗在前,以行书写之。全诗如下:

泺源特起根虚无,下有鳌窟连蓬壶。

绝喜坤灵能尔幻,却愁地脉还时枯。

惊湍怒涌喷石窦,流沫下泻翻云湖。

月色照衣归独晚,溪边瘦影伴人孤。

大意是,泺泉(趵突泉)仿佛从虚无中喷涌而起,传说下方有巨鳌居住的洞窟,直通蓬莱、方壶等仙山。我惊叹大地之灵竟能如此变幻神奇,又担忧地下的泉脉会不会偶尔干涸。汹涌的急流从石缝中喷涌而出,飞溅的水花倾泻而下,好似翻滚的云湖。月光照亮衣衫,我独自晚归,只有溪边清瘦的影子,陪伴着孤独的身影。次韵是依照赵孟頫原诗的韵脚和用韵次序写诗,比和韵更难。

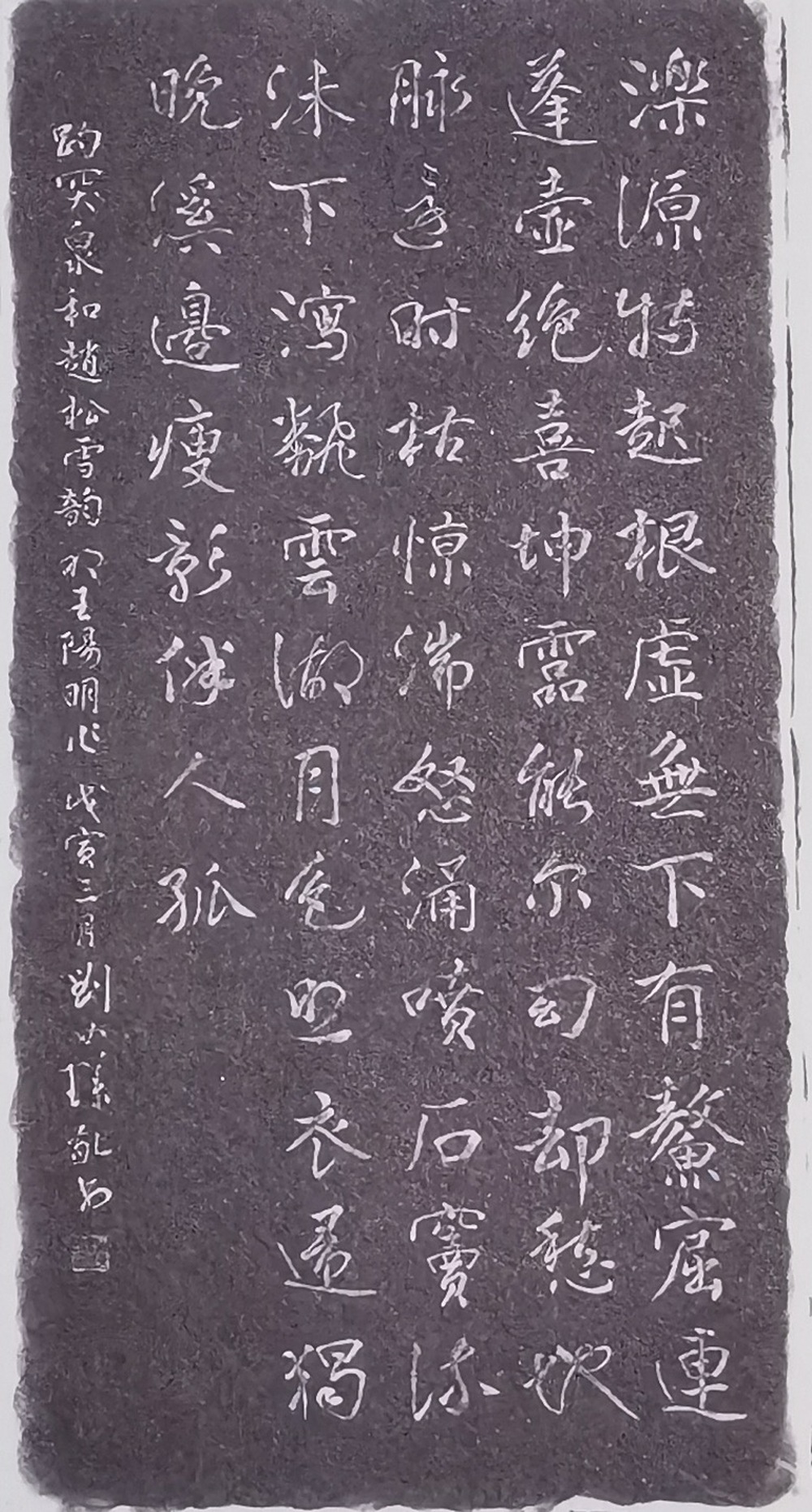

当代书法家刘如璞抄录王守仁诗碑,位于趵突泉北廊。 庞新华供图

当代书法家刘如璞抄录王守仁诗碑,位于趵突泉北廊。 庞新华供图

从史料看,王阳明与陈镐是在趵突泉边嵌立次韵和赵诗碑的“第一人”。其后到此游赏宴饮的文人,出于对赵孟頫、王阳明二贤人的敬仰,常效仿王阳明和上一首甚至几首,其中也有观泉而情满意溢、技痒欲一试身手、追随作次韵和赵诗在先的上司及师长等因素。

久而久之,作次韵和赵诗便逐渐形成趵突泉上独特的文化风习。

清代著名学者梁章钜于道光五年(1825)初秋作《游趵突泉,步壁间松雪老人韵》二首,其一写道:“阳明诗比吴兴好,藓壁珍留翰墨孤。”“比”,齐同的意思。“吴兴”以籍贯代指赵孟頫。句后有注云:“壁间有王阳明先生步赵松雪韵诗,特佳。”由此可知,王阳明诗碑,极大地扩展了赵孟頫诗的影响,丰富了趵突泉的历史文化内容。嵌置于今泺源堂东侧院墙上的王阳明诗碑,是目前趵突泉最为珍贵、最可言说的历史文物之一。

首次为“师” 总使皓然吾不恨

山东有幸,因“试”结缘阳明,济南有幸,留下了阳明先生的心迹和履痕。

据贵州大学赵永刚博士考证,王阳明“老师”身份的确立,最早可以追溯到弘治十七年(1504),王阳明当时三十三岁,被聘为山东乡试主考官,录取了山东举人穆孔晖等七十五人,按照明代社会的科举习俗,这批举人可以被视作王阳明门生。

王阳明三十一岁疏请回原籍养病,在家闲居了两年,登山临水,诗酒逍遥,颇为惬意。王阳明原本就对佛教、道教有浓厚的兴趣,这两年没有父亲王华的管束,又重操故业,往来于绍兴、杭州之间,出入寺庙道观,与方外人士交往密切,也曾一度在阳明洞打坐,甚至萌生了出家的念头。只是心中割舍不下祖母与父亲,最终放弃了出家的想法。王阳明点化了西湖僧,自己也回归到儒家。他开始反省两年以来的生活,心想自己正当壮年,赋闲在家,虚度光阴,终究不是了局,于是又起了用世之心。

王阳明刚好碰到了一次再度出仕好机会。弘治十七年(1504)甲子科乡试恰好有重大改革,礼部建议用京官赴各省担任主考,于是浙江聘请了南京光禄少卿杨濂,山东聘请了时任刑部主事的王阳明。

王阳明获聘山东乡试主考官,直接原因是受山东监察御史陆偁举荐。陆偁与王阳明是同年举人,后来又曾一同参加会试,同为浙江籍官员,两人交往甚笃,陆偁钦佩王阳明的道德学问,礼部有此建议,陆偁就举荐了王阳明。

王阳明欣然受聘,离开绍兴北上济南赴任。山东是孔孟故里,儒风大雅,泽被久远,人文荟萃。王阳明很是重视此次山东之行,还未到济南,就郑重其事地撰写了山东乡试程文范本。所拟试题,质量很高,涉及礼乐制度、用人之法、军队管理、边疆治理等现实问题。试题公布之后,获得诸多赞誉,有识之士也根据试题察觉到了王阳明的雄才大略。

公务闲暇之余,王阳明创作了很多优秀的诗篇。其中有两首诗非常有趣,其一题为《文衡堂试事毕书壁》,诗曰:

棘闱秋锁动经旬,事了惊看白发新。

造作曾无酣蚁句,支离莫作画蛇人。

寸丝拟得长才补,五色兼愁过眼频。

袖手虚堂听明发,此中豪杰定谁真。

此诗首联大意是说,乡试从八月初九开始,八月十七结束,将近十天,王阳明与考生同样被封闭在考场内,因为考务烦冗,十天辛劳,竟然长出了白发。其实,王阳明这两句诗是为赋新词强说愁,或者说是诗歌创作中常见的套路。

且看阳明夫子自道,他说:“诸君以予白发之句,试观予鬓,果见一丝,予作诗实未尝知也,漫书一绝识之。”王阳明说,考生称颂“事了惊看白发新”是秀句,写得非常好,可是王阳明当时才三十三岁,不至于有多少白发,考生不太相信这句诗是写实,纷纷凑到近前,仔细端详王阳明的鬓角,还果真发现了一根白发。王阳明也很惊讶,说我写此句时确实不曾知晓头生白发,此事端的可罕。于是,王阳明又写了一首绝句,其诗曰:

忽然相见尚非时,岂亦殷勤效一丝?

总使皓然吾不恨,此心还有尔能知。

这首诗的境界很高,远远超出了上面的那一首。首句是说年齿不算老,不应该是头生白发的年纪,既然如此,何以这一根白发莫名出现呢?第二句以诘问的口吻质问白发,难道你如此殷勤着急生出来,是为了迎合我“事了惊看白发新”这句诗吗?这一句写得真好,古来都是因白发而有诗,还未曾见到先有好诗、白发殷勤为诗而生的例子。该句新颖诙谐,充满谐趣。第三句笔锋一转,由一根白发想到满头白发,王阳明说即使将来白发苍苍,也无憾恨。第四句给出答案,“此心还有尔能知”,尔字所指应该不是白发,而是参加山东乡试的考生。王阳明是说为国选材,是人臣职责所在。得天下英才而育之,是身为师长者难得的人间至乐。师生同心,以道自任,慧命相接,即使为师者白发皓然,年华老去,但弟子卓然自立,薪尽火传,文明之光,灯灯相续,又何憾之有?

王阳明慧眼识才,在山东录取的七十五位举人实至名归,穆孔晖等均有较大成就。王阳明的这根白发,既滋生了两首好诗,又培育了一批高足,实在是值得的。

乡试公务结束之后,王阳明由济南南下,游览了东岳泰山,拜谒了曲阜周公庙、孔子庙,这一场朝圣之旅,坚定了王阳明的儒家信念,他在《泰山高次王内翰司献韵》中说:“也来攀附摄遗迹,三千之下,不知亦许再拜占末行。”此时王阳明的人生理想是做儒家弟子,或者说是做圣人之徒。

本年九月,王阳明回京复命,改授兵部武选清吏司主事。

趵突泉 黄中明 摄

趵突泉 黄中明 摄

君子谦谦 报答徒知尽此心

据济南文史学者侯林先生考证:王阳明以33岁的年龄、刑部主事的低级职务,来主考山东乡试,内心还是有些忐忑,生怕自己不能胜任,只是希望能够竭尽全力,完成此次重托。于是在仲秋五日的晚上,他在济南道署写下一首真挚感人的诗作,表达了踌躇满志却又忐忑不安的心情:

晚云孤坐漫沉沉,数尽寒更落叶深。

高栋月明时燕语,古阶霜细或虫吟。

较评正恐非吾力,报答徒知尽此心。

赖有胜游堪自解,秋风华岳得追寻。

诗后有注:“予谬以校文至此,假馆济南道,夜坐漫书壁间,兼呈道主袁先生清教。弘治甲子中秋五日余姚王守仁书。”

“晚云孤坐漫沉沉,数尽寒更落叶深”,是写景,更是写心。何以“孤坐”,何以“数尽寒更”而不能成眠,只是听闻落叶、燕语与虫吟之声,盖心事重也。第三联,诗人将内情和盘托出:“较评正恐非吾力,报答徒知尽此心”,原来是,深恐自己能力不足,辜负陆偁先生一番好意,于是,诗人自勉:一定要尽心竭力,当好乡试主考官。“徒知尽此心”,至情至性,自励自勉,“君子谦谦”如此,何人能及!

此次乡试,由于王阳明等名流的不懈努力,山东大获全胜,而“冒险”推荐王阳明的陆偁亦是脸上有光,此后赫然进入济南名宦祠。史载陆偁于此次甲子乡试的功绩:“值大比,监理文场,聘王守仁主试,名士尽收,东人称科目之盛者,必推弘治甲子云。”

山东之行,济南之缘,相对于阳明先生波谲云诡的传奇人生,或许只是浪花一朵。但其朝乾夕惕的敬业精神和丰富多彩的心灵世界,连同其超凡入圣的心学智慧,都是我们不可多得的宝贵财富,当惜之再惜之!

编辑:徐征 摄影:黄中明 校对:李莉