天气转凉,中秋刚过,“佳节又重阳”。北宋文人晏殊笔下有“芙蓉金菊斗馨香。天气欲重阳”的词句,他以视觉、嗅觉结合的描写,寥寥数语便勾勒出一幅绚烂秋景,成为宋词中吟咏重阳节的经典名句。在宋代,重阳节早已不只是承载驱邪避灾旧俗的节日,更成为一场上至宫廷、下至百姓,全民参与的风雅生活盛会。

南宋朱绍宗《菊丛飞蝶图页》(局部)

重阳节一度是法定假日

农历九月初九,是中国重要传统节日——重阳节。在《周易》中,“九”被定为阳数,九月九日两九相重,故得名“重阳”,又称“重九”。

关于重阳节登高习俗的起源,宋代高承在《事物纪原》中记载,其源头可追溯至春秋时期齐国君主齐景公。一次,齐景公率领群臣登上牛山,俯瞰临淄城,想到年华渐老,不禁心生感慨、落泪叹息。后世在重阳节登高祈福、祈求健康长寿的习俗,想必与齐景公这一经历有关。另有说法认为,登高习俗源于东汉汝南术士桓景,他提出九月九日会有瘟气降临,人们需离家登高,才能平安避灾。

重阳节的部分习俗还与西汉宫廷相关。东晋干宝在《搜神记》卷二《贾佩兰说宫内事》中提到,刘邦宠爱的戚夫人被吕后残害后,其侍女贾佩兰也被逐出皇宫,嫁给扶风人段儒为妻。贾佩兰回忆,每年九月九日,皇宫中人都会佩戴茱萸、食用蓬饵、饮用菊花酒,据说这样能使人长寿。其中,菊花酒的酿制方法是:菊花盛开时,采集其茎叶,与黍米一同酿酒,待次年九月九日重阳节时方可酿好,取出饮用,这便是“菊花酒”。《续晋阳秋》中还记载:“陶潜性嗜酒,家贫不能常得。九月九日无酒,于宅篱畔菊丛中,摘花盈把而坐,怅望久之。见白衣人至,乃江州太守王宏送酒,即便就酌,醉而后归。”正因如此,李白在《九日登高》中写下“因招白衣人,笑酌黄花酒”的诗句。

大约在三国时期,重阳节开始演变为固定节日。魏文帝曹丕在《九日与锺繇书》中写道:“岁往月来,忽复九月九日。九为阳数,而日月并应,俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。是月律中无射,言群木庶草,无有射地而生,至于芳菊,纷然独荣,非夫含乾坤之纯和,体芬芳之淑气,孰能如此!故屈平悲冉冉之将老,思飧秋菊之落英。辅体延年,莫斯之贵。”这段文字生动地记载了当时重阳节的习俗,人们也效仿屈原“夕餐秋菊之落英”,开始用菊花制作节令饮食。

魏晋时期,九月九日逐渐形成成熟节日,赏菊、饮酒的习俗开始流行。到唐代中期,重阳节被正式定为国家法定节日。贞元五年(789 年),根据李泌的建议,唐德宗李适下诏废止正月晦日之节,将二月初一定为中和节,与上巳(三月三日)、重阳(九月九日)并称为“三令节”。每逢这三个节日,文武百官可休假一日,民间则用青囊盛放百谷果实,相互赠送。唐代重阳节当天,京城长安的士人女子“咸即此祓禊,帘幕云布,车马填塞”。“祓”意为祓除,“禊”意为洁净,“祓禊”便是在水滨洗濯、清除宿垢,以达到祛邪祈福的目的。

清代陈枚《月漫清游册・重阳赏菊》

赠送重阳糕成情感纽带

到了宋代,重阳节成为社会各阶层普遍参与的佳节,节庆活动与饮食习俗也愈发丰富多样。宋初,重阳节就被纳入法定假日,官员可休假一天,政府还鼓励官员积极参与重阳节的各项活动。

宋代宫廷的重阳庆典极具特色。在北宋,重阳日是重要的国家典礼日,朝廷需在明堂举行宗庙祭祀,祭祀后会举办盛大的重阳宴会。为筹备宴会,御厨会专门制作“重阳糕”,文献记载:“国家大礼,常以九月宗祀明堂,故公厨重九作糕,多以小泥象糁列糕上”,这种糕被称为“万象糕”。此外,《岁时杂记》记载,重阳节当天,宫中会像春社日一样向臣子赏赐糕与酒,不同的是,糕点上会插上菊花,以彰显节令特色。

到了南宋,宫廷重阳庆典更为繁盛铺张,还发展出独特的“赏灯之宴”。据《武林旧事》描述,宫中的重九灯宴从九月初八持续到初九。在庆瑞殿内,数以万计的菊花与特制菊灯交相辉映、熠熠生辉。君臣移步缀金亭,一边欣赏橙橘,一边享用盛宴。现场乐声悠扬、欢声笑语不断,常常通宵达旦,尽显奢华。

百姓也极为重视重阳节。节前两天,百姓就会各自用面粉蒸糕,相互赠送。这种糕的顶部会插着用纸剪成的、两三寸高的彩色小旗,还会堆放石榴籽、栗子黄、银杏、松子肉等各类果实。人们还会用面粉做成狮子、蛮王的形状,放置在糕上,这种糕被称为“狮蛮糕”。也有用黏土塑造成“文殊菩萨骑狮”的形象,再搭配一个蛮人模样的偶人牵着狮子,安放在糕上。后来,有人认为将文殊菩萨像放在糕点上食用不够庄重、有所不敬,便改为在糕上制作数个小狮子形状,或是用泥捏成小鹿作为装饰,以避免冒犯。

“狮蛮糕”是孟元老记忆中典型的北宋重阳食品,到了南宋的临安,这种食品依然流行。《梦粱录》和《乾淳岁时记》都有类似描述。除了狮蛮糕,人们还会根据个人口味与喜好,制作出多种形式的重阳糕。例如“枣栗糕”,以枣和栗为主要原料,部分还会加入肉。还有“百事糕”,天亮时将片糕搭在小孩头上,寓意“百事皆高”。以及“食禄糕”,糕上会放置数枚小鹿造型,寄寓着美好的祝愿。各式各样的重阳糕,或售卖、或自食、或馈赠亲友,成为宋代重阳节连接人情的重要纽带。

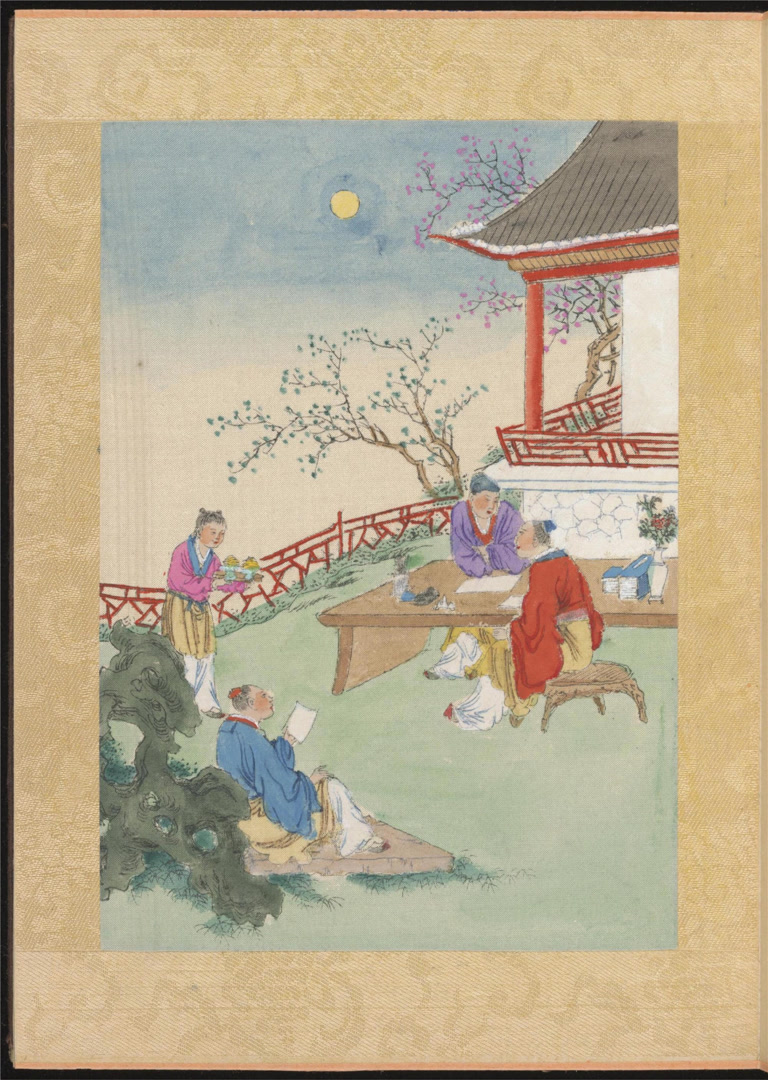

清代外销画中英文版《年节习俗考全图・重阳登高》

重阳赏菊花样繁多

在北宋,菊花成为京师开封的名花。每年重阳节,京城各处都能见到菊花,就连酒家也会用菊花扎缚成门户装饰。当时开封可供观赏的菊花种类繁多,例如:花瓣黄白、花蕊形似莲蓬的“万龄菊”;花瓣粉嫩的“桃花菊”;花瓣雪白、花蕊略带浅红的“木香菊”;花瓣明黄、花朵圆润的“金铃菊”;以及花瓣纯白、花型硕大醒目的“喜容菊”。

我国现存最早的菊花专著,是成书于崇宁三年(1104年)的《刘氏菊谱》,作者为北宋的刘蒙。这部著作共记载了35 种有名的菊花品种,并提出“以品视之,可以见花之高下;以花视之,可以知品之得失”,为菊花品种的鉴别与欣赏提供了重要参考。

饮用菊花酒的习俗最早可追溯至汉代,当时的酿制方法是将菊花及其茎叶与黍米一同发酵。到了宋代,人们仍沿用这一工艺,《岁时广记》记载:“令长寿菊花盛开时,采茎叶杂麦米酿酒,密封置室中,至来年九月九日方熟,且治头风,谓之菊酒。”

除此之外,宋代还出现了更高效的菊花酒酿造工艺。人们将包括菊花在内的原料通过蒸馏加速发酵,具体方法为:“九月,取菊花曝干,揉碎入米饙中,蒸令熟,酝酒如地黄法。”而最简单的方法,莫过于将菊花直接浸泡在酒中,宋代唐慎微记载:“秋八月合花收,暴干,切取三大斤,以生绢囊盛,贮三大斗酒中,经七日服之……今诸州亦有作菊花酒者,其法得于此乎。”

传说宋代诗人陆游曾在病中饮用菊花酒,病竟随之痊愈,他还为此写诗咏菊:“菊得霜乃荣,性与凡草殊。我病得霜健,每却稚子扶。岂与菊同性,故能老不枯?今朝唤父老,采菊陈酒壶。”

古人坚信,重阳节饮用菊花酒能延年益寿。《梦粱录》中记载,宋代每年重阳节,人们都会饮用用菊花、茱萸酿制的酒,还为二者起了雅致的别号,称菊花为“延寿客”,茱萸为“辟邪翁”。宋人认为,重阳节饮用菊花酒和茱萸酒,能够“以消阳九之厄”。

除了饮菊花酒、茱萸酒,宋代重阳节还有簪菊花、插茱萸的习俗,这在宋代文人的诗词中多有描绘。晏几道的词中写道“兰佩紫,菊簪黄”,描绘出佩戴紫兰、鬓插黄菊的雅致;司马光在《九日赠梅圣俞瑟姬歌》中,借歌姬之口说出“不愿花钱购买珠翠,任凭阶前菊花堆插鬓旁”的偏好;苏轼则以“髻重不嫌黄菊满”的诗句,生动刻画了女子发髻间插满黄菊却丝毫不嫌沉重的模样。

关于插茱萸,有“遍插茱萸少一人”的经典诗句流传。九月九日茱萸成熟,《风土记》中记载其“气烈色赤,争折其房以插头,云辟除恶气,而御初寒”。朱熹在《水调歌头》中也写道:“尘世难逢一笑,况有紫萸黄菊,堪插满头归。”

重阳节当天,无论贫富,宋朝都城的百姓都会倾城而出,登高宴饮。开封府地势平坦,郊外有不少适合登高的山岗,如仓王庙、四里桥、愁台、梁王城、砚台、毛驼冈、独乐冈等处,每到重阳节,这些地方都会聚集众多饮酒聚会、庆祝节日的百姓。京城的妇女们则会把彩缯剪成茱萸、菊花、木芙蓉花的形状,在邻里间相互赠送。

不过,《岁时杂记》中也提到:“重九,京都士人饮燕者不甚多。”士庶人家大多会在重阳节后的一天再聚集宴赏,这一习俗被称为“小重阳”。黄庭坚诗句“茱萸黄菊年年事,十日还将九日看”,描写的正是这一民俗。

编辑:郑楚翘